相比西方文化的快速扩张,中华文化的传播速度为啥很慢?因为前者是放大人性弱点的通俗文化,后者是约束抑制人性弱点的高雅文化。西方文明就像多巴胺注射器,直接刺激神经快感。中华文明则像内啡肽缓释剂,需要代谢周期才能产生深层愉悦。 大英博物馆有一项统计数据,普通观众在《千里江山图》前的平均停留时间为47秒,而在梵高《向日葵》前的停留时间高达138秒,这一差距恰恰就是两种文化接受度的真实写照。 西方文化的核心在于迎合与放大人性弱点,它以低门槛参与、感官刺激和快速反馈为特征,就像一场精心设计的多巴胺狂欢。它将启蒙变成欺骗,将思维变成消费,可以让人一时纵欲一时爽,一直纵欲一直爽。 好莱坞电影通过特效视觉和英雄叙事,直接激活观众的神经快感,无需文化背景就可以爽歪歪。泰勒·斯威夫特的流行音乐以重复旋律、简单歌词降低大众接受成本,哪怕听不懂也能跟着哼。 《江南style》骑马舞之所以能火爆全球,就在于其简单而夸张的重复动作具有传播力,能将人类模仿本能压缩到15秒短视频中。奈飞通过“下一集自动播放”机制,精准利用人类多巴胺奖励回路,使用户日均观看时长达到2.5小时。 说穿了就是精准投喂用户偏好,触发“即时满足”成瘾机制,消解人的批判性,使其沉迷于浅层快乐。但“贪如火,不遏则自焚;欲如水,不遏则自溺”,恰如波兹曼在《娱乐至死》中的预言:“我们将毁于我们所热爱的东西。” 中华文化则致力于对人性弱点的约束与升华,“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”,这种“乐”并非即时快感,而是需要经过“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”的漫长历程后,才能抵达的精神境界。 汉语为啥难学,因为一个汉字就是一个系统,需要记住其字形、音义关联和文化典故。“仁”由“人+二”构成,“二”象征天地阴阳,指人立于天地之间的生存之道。“儒”等于“人+需”,寓意儒学就是研究人,研究如何满足人性需求的学问。 京剧背后有很多象征性动作和历史典故,比如《霸王别姬》中的一个手势就蕴含多重隐喻。《红楼梦》中的诗词、饮食、建筑等都暗含儒释道思想,不反复研读就很难窥其堂奥。 王羲之《兰亭序》中的21个“之”字各具神韵,但需要十年临帖训练才能欣赏。这种“延迟回报”特性,决定了中华文化需要时间沉淀与主动学习,才能体会其价值。 西方文化的传播力源于其对个体欲望的合法性赋予,天赋人权嘛!从文艺复兴“人的发现”到消费主义“快乐权”的建构,西方将“追求快乐”塑造为一种天赋权利,并通过资本主义机器将其产品化。 这种文化输出本质上是一种低阻力符号倾销,迎合了人类心理进化的“默认设置”。中华文明则以儒家“克己复礼”、道家“清心寡欲”和佛家“去执”为根基,强调对欲望的反思与节制。 茶道中的“和静清寂”要求品茗者放缓心性,这与咖啡的“快捷提神”形成鲜明对比。书法要求习字者沉心静气,数年方可入门,迥异于西方涂鸦的即时表达。在消费主义时代,这种文化会显得不合时宜,因为其本质是对抗异化的精神实践。 这不仅是中西方的文化差异,更是两种时间哲学的对抗:西方文化是一种消磨时间的文化,中华文化则是一种滋养时间的文化。这就注定了在快节奏的现代社会,西方文化可以跟病毒似的迅速蔓延,中华文化则像深泉般缓慢渗透。 但西方文化的快速扩张是与其媒介和话语权深度绑定的,首先是英语通过殖民和互联网成为世界语言,大幅降低了传播成本。其次是好莱坞将价值观包装成了“普世娱乐”。比如《复仇者联盟》在输出个人英雄主义的同时,巧妙弱化了文化隔阂。 反观中华文化,古代精英通过科举制垄断文化解释权,导致大众化滞后。现代转型中,虽然尝试用传统元素嫁接流行媒介,比如《哪吒之魔童闹海》解构经典,但依然需要克服深层次哲学表达的翻译难题。 抖音带火一首歌只需15秒,但要听懂《广陵散》却需要15年,这就是快餐与老火靓汤的区别。通俗文化只需短期投资即可消费,高雅文化则需要长期投资才能享受。 但西方文化的“易传播性”并不等于“文明优越性”,中华文化传播之所以慢,主要源于其根植于农耕文明的内在抵抗性。但慢传播也并非弱点,就像子曰“欲速则不达”,庄子所谓“大器晚成”。 其实,文明的真正力量并不在于传播速度,而是在于其思想的深度与持久力,在于它能否回应人类存在等根本性问题。在这个急于求成的时代,中华文化之“慢”原本就是一种革命性特质,等待着世界准备好理解它的深度!

![我爸说我的女儿良心被狗吃了[汗]](http://image.uczzd.cn/5079506480448817569.jpg?id=0)

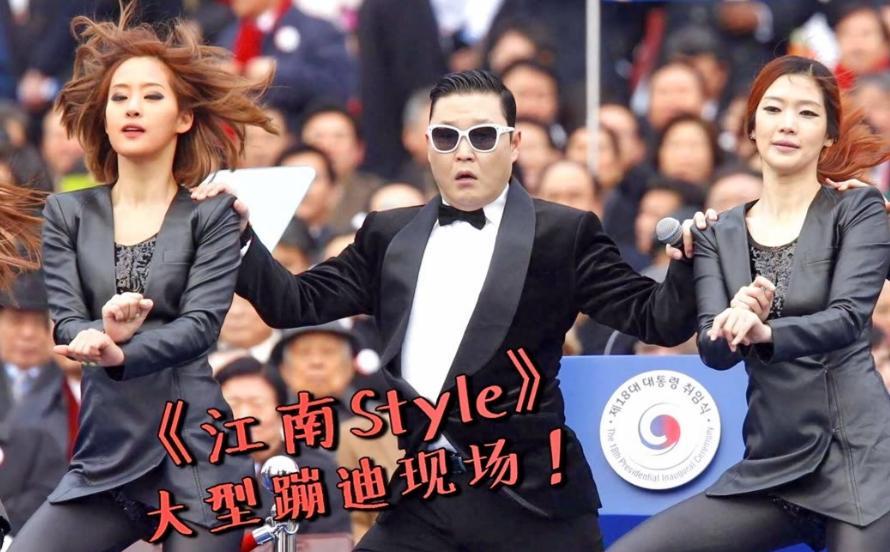

![老规矩,扣扣细节,这个我擅长[滑稽笑]极氪9X首发会飞的屏极氪9X超豪华内饰曝光](http://image.uczzd.cn/10154976404016279671.jpg?id=0)