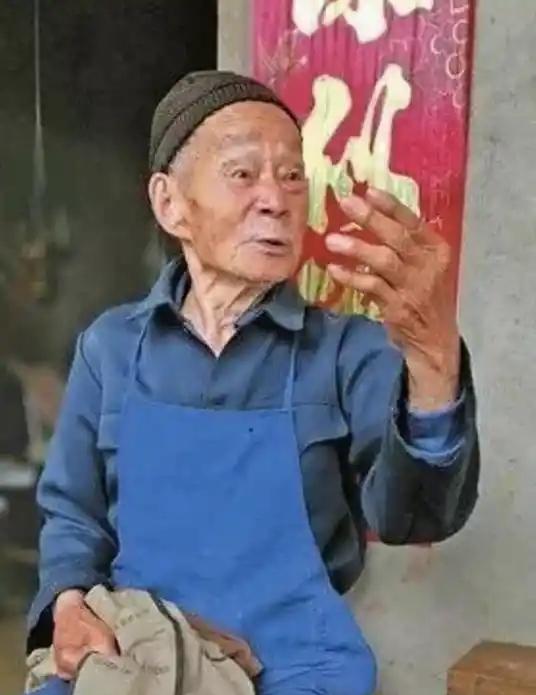

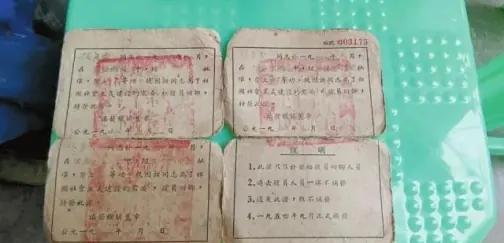

他曾经是刘伯承元帅手下的一名战士,只身一人炸坦克、埋地雷、三立特等功,却深藏功名几十年,直到95岁,他也从未提过这些战功。 2019的四川资阳,顺着丹山镇的田埂往老君村三组走,走到村头一间普通平房前,就是95岁老兵张良荣的家。 老人年纪大了,动作有些迟缓,手也有点发颤,但精神头很足,说话声音比不少年轻人还洪亮。 张良荣是1924年生的,老家就是丹山镇的农村,小时候跟着家里种地,没读过多少书。 1948年的时候,部队来招人,他毫不犹豫就报了名,进了刘伯承率领的晋冀鲁豫野战军四纵十一旅,第二年就入了党。 1948年11月的淮海战役,打得太惨烈了,敌人天上有飞机扔炸弹,地上有坦克往前冲,炮火声听得人耳朵都快聋了。 部队给他派了个任务,炸掉敌人的坦克!不然阵地就守不住了。 他揣着地雷就上了前线,没有工具,他就用手挖坑,把地雷一个个埋好,然后躲进自己挖的简易工事里,盯着远处的坦克,等它们进埋伏圈。 第一次拉线的时候,他心里怦怦跳,可等了半天,地雷没响,原来是引线拉松了。 这时候坦克离得越来越近,他急了,赶紧爬出去补拉第二次,这次地雷响了,可偏偏炸在了坦克后面,没把坦克炸坏。 这一下,他的位置被敌人发现了,“轰”的一声,炮弹就落在了工事旁边,泥土、树枝、石头全往他身上砸,他当场就晕了过去。 不知道过了多久,他醒过来的时候,天已经黑了,身上盖着一层厚厚的黄土,嘴里还呛着土渣子,他摸了摸自己的身子,还好没受重伤,就是头有点晕。 当时四周静悄悄的,只能听见远处偶尔传来的枪声,他心里只有一个念头:得找到部队,不能掉队。 他慢慢爬起来,凭着记忆摸黑往部队的方向走,走了大半夜,终于看见熟悉的军徽,那一刻,他才松了口气。 打完淮海战役,他又跟着部队去打渡江战役,坐着小船往江南划,敌人的子弹在水面上嗖嗖地飞,他就趴在船边往前冲。 后来又去打西南战役,再到云南剿匪,前前后后打了8次仗,两次负伤,身上还留着当年的伤疤。 部队里给他记功,一共拿了3个特等功、1个三等功,还有一次中等功。 1955年4月,张良荣复员退伍了,当时组织上把他分到了丹山镇供销社的酒厂上班,在那个年代,这算是个稳定的好工作,不少人都羡慕。 可没干几年,国家号召干部回农村支援建设,他二话没说就辞了职,收拾东西回了老君村三组。 他娶了媳妇,生了三个女儿,日子过得跟村里其他农民没两样,偶尔跟邻居下下棋。 孩子们小时候,他经常给她们讲故事,讲自己在部队里的事,讲炸坦克、剿土匪的经历,可从来没提过自己立过功。 三个女儿只知道“爸爸当过兵,打过仗”,根本不知道那些故事背后,藏着这么大的荣誉。 家里有个旧木柜,他把立功证书、“淮海战役胜利纪念”“渡江胜利纪念”那6枚军功章都锁在里面,放在衣柜最上面,平时谁都不许碰。 就这样,这些沉甸甸的荣誉,被他藏了整整60多年。 直到2018年11月,村里开始采集退伍军人信息,工作人员上门的时候,问张良荣“大爷,您当年在哪个部队啊?打过仗吗?” 他就淡淡地说“就打过几次仗”,没多提一个字,工作人员当时只登记了他“老兵”的身份,压根没料到这个看起来普通的农村老人,竟然立过特等功。 真正让他的故事被大家知道,是2019年4月,当时资阳在找第四届“最美退役军人”,村里把张良荣的名字报上去,雁江区退役军人事务局的人看到名单,觉得“这个老人可能不简单”,就专门派人来核实。 工作人员先是找老人聊天,听他讲当年的战斗经历,然后又去查档案,翻出了《复员建设军人登记表》和1955年的评功报告表。 表上写得清清楚楚:张良荣,曾任班长,作战8次,负伤2次,1948年立特等功三次,中等功一次,还有一次三等功。 工作人员把档案内容跟老人说的一对,一模一样,没有半点夸大,这位藏在农村的老英雄,才算真正被大家认识。 淮海战役那时候,我军才60万人,敌军有80万人,兵力差了一大截,还打了65天,最后歼灭、俘虏了55万敌人,这么难的仗能打赢,靠的就是无数个像张良荣这样的士兵。 他们背着枪、揣着地雷,朝着最危险的地方冲,哪怕知道可能回不来,也没退缩过。 更让人佩服的是,他立了这么大的功,却能藏一辈子。 现在有时候能看到这样的人:做点小事就想发个朋友圈,让所有人都知道自己多厉害;还有人甚至夸大自己的经历,就为了博个关注。 对比之下,张良荣把功章锁在柜子里60多年,连家里人都不知道,这差距一下子就出来了。 张良荣不是个例,像他这样的老一辈还有很多,他们这代人,在战火里敢拼命,却不图名、不图利,靠的就是一份纯粹的信念。