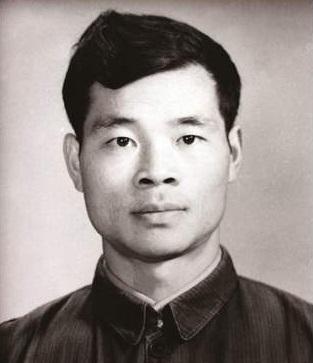

1982年6月16日,医生根据罗健夫的遗愿剖开了他的遗体,结果震惊发现,他全身都布满了癌肿,胸腔里的肿瘤甚至比心脏还大,现场的医生和护士都忍不住泪流满面。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1982年6月16日,西安的一间病理室里,医生们屏住呼吸,按照罗健夫生前的遗愿,为他做了遗体解剖,眼前的景象让在场的医护人员震惊:他的胸腔里密密麻麻布满了癌肿,最大的一个比心脏还要大,已经将胸骨顶得变形脆裂。 很难想象,一个人竟能在这样的病痛中坚持工作到生命的最后时刻,有人忍不住落泪,因为这副身体早已被病魔啃噬殆尽,可它的主人却一直坚守在科研岗位上,直至离世。 罗健夫1935年出生在湖南湘乡,16岁时,他穿上军装,加入部队,在别人休息的时候,他捧着课本,靠自学完成了整个高中的课程,勤奋和坚韧几乎刻进了他的性格。 1956年,他考入西北大学原子物理系,成为一名核物理专业的学生,这一选择本可以让他走上一条相对安稳的学术之路,但时代很快将他推向更加艰险的前方。 大学毕业后,他先在西北大学任教,后又进入中科院西安电子计算机技术所,直到后来,他被调到航天工业部下属的微电子研究单位,从此与中国航天电子工业紧密相连。 1969年,他迎来了科研生涯的转折点,那一年,他被指派主持“图形发生器”的研制工作,这种设备是制造大规模集成电路所必需的核心工具,没有它,中国的半导体工业就无从发展。 可是国外对此严密封锁,不仅不出售成品,连一份资料和一台样机都不提供,对于当时的中国而言,这几乎是不可逾越的鸿沟。 更大的难题在于,罗健夫原本是核物理出身,图形发生器涉及的却是电子线路、自动化控制、光学和精密机械,几乎与他的专业完全不同,这意味着他必须从零开始,重新武装自己。 他没有退缩,把所有空余时间都拿来学习,公交车上、饭桌边、深夜的宿舍里,总能见到他埋头看书的身影,图书馆成了他第二个家,他把能找到的资料都翻烂了,就这样,他一点点积累起跨学科的知识储备,逐渐成长为能够独当一面的科研骨干。 在条件极其简陋的实验室里,他带领团队日夜奋战,资料匮乏,只能靠摸索,设备不足,只能自己想办法替代,许多个夜晚,他干脆铺块塑料布睡在地板上,饿了就啃干馒头。 1972年,中国第一台图形发生器终于在他的带领下诞生,这一成果填补了国内空白,三年后,更先进的Ⅱ型图形发生器研制成功,并在1978年获得全国科学大会奖,面对荣誉,他却主动把名字排在最后,把机会让给团队的年轻人。 然而命运并未因此放过他,1981年秋天,他开始感到胸口隐隐作痛,但他始终没有对外声张,此时,Ⅲ型图形发生器进入攻关关键期,他担心耽误进度,把痛苦压在心底。 工作时,他常常用一只手顶着胸口,另一只手继续画图、调试,晚上回家,他翻阅资料,熬制草药,希望能以自己的方式缓解病痛,他拒绝了止痛药,因为那会让大脑昏沉,他宁愿忍受剧烈的疼痛,也要保持思维清醒,以便继续工作。 同事们到病房探望时,他总是拿出图纸,详细讲解设计逻辑、未标明的细节以及可能出现的难题,即使躺在病床上,他依旧把科研放在第一位,他清楚自己时日无多,却依旧为项目未来做最后的安排,他甚至提出,等自己离开后,遗体可以捐给医学研究,为攻克癌症提供样本。 随着病情恶化,他的身体已濒临极限,但直到生命的最后阶段,他依旧完成了Ⅲ型图形发生器的电控设计。这份坚持不仅是对事业的执着,更是对国家的担当。 6月16日,当医生们在解剖中发现癌瘤布满全身时,他们才真正明白,眼前这个人究竟忍受了多么难以想象的痛苦,那一刻,不止是医学上的震惊,更是对一个科研工作者精神的深深敬畏。 罗健夫的人生只有47年,却把全部心血都奉献给了祖国的科研事业,他生活简朴,衣着依旧是旧军装,吃饭常常只是一碗粗茶淡饭。 荣誉对他而言并不重要,他所看重的,是国家能否在科技领域挺直脊梁,他用行动证明了,一个人的价值,不在于他活了多久,而在于他为民族和时代贡献了多少。 几十年过去,图形发生器的名字逐渐淡出公众视野,但罗健夫的故事依然在校园和研究所流传,他没有留下豪言壮语,却留下了最质朴的背影,一个科学家在命运的重压下仍然低头耕耘,把生命熔进了祖国发展的脉络。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:杰出建设楷模丨罗健夫:心中有家国 淡泊且执着——湖南日报