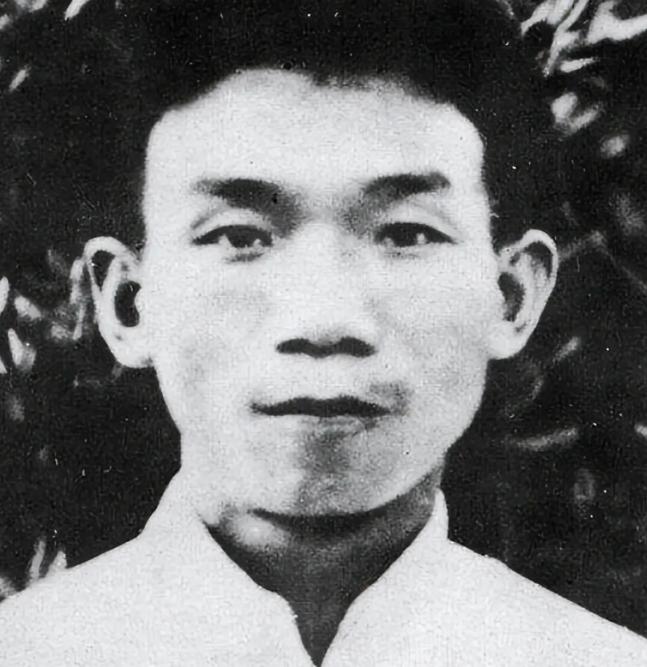

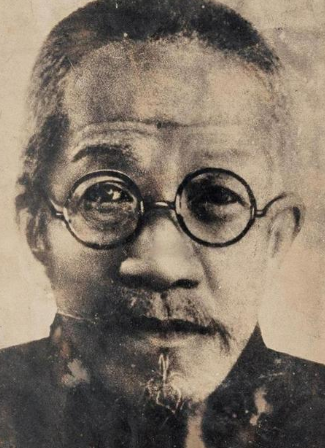

1919年,23岁的郁达夫去青楼,想要发泄一晚,对老鸦说:“给我找一个年纪大,长得丑,没人要的姑娘来!“不曾想,这句话最终成就了他。 在1919年的北京,一位留学归来的青年走进青楼,本想借此排解心中郁闷,却说出了一句让人摸不着头脑的要求,这竟意外点亮了他的文学之路。到底是什么让他从低谷中崛起? 郁达夫出生在浙江富阳一个旧式家庭,父亲早逝,家境不算富裕。从小他就爱读书,接受传统教育,接触诗词古文。1908年进富阳县立高等小学堂,1910年考上杭州府中学堂,那时候中国正乱,军阀割据,社会动荡。他看到国家积贫积弱,心里憋着一股劲儿。1913年9月,跟大哥郁曼陀一起去日本留学,先在东京第一高等学校预科念书,后来转到东京帝国大学经济系。在日本那些年,他接触西方思想,读了不少外国书,还参与留学生圈子的讨论,谈国家前途和文化变革。1919年,五四运动在北京爆发,消息传到日本,郁达夫积极响应,写文章批判旧制度。那年他23岁,短暂回国,停在北京,面对家族压力和个人困惑,情绪低落。留学时他追求过日本女性,但因为国籍和文化差距,没成。这些事让他对社会不公更有感触,也让他内心更孤独。 那时候,北京街头青楼不少,郁达夫去了一家,想借此发泄一晚。他对老鸨说:“给我找一个年纪大,长得丑,没人要的姑娘来!”老鸨觉得奇怪,本想推其他年轻姑娘,但他坚持。老鸨只好带出一个叫海棠的女子。她年纪不小,外貌平凡,从小被卖进青楼,本以为能过日子,却困在那里。年轻时遇上个小官吏,说要赎她出去,她等啊等,从少女等到中年,那人再没来。海棠日子苦,客人少,收入微薄,日子过得紧巴巴。郁达夫听了她的经历,心里触动,因为他自己也觉得人生飘零,像浮萍一样。两人聊了一晚,他没做别的,就听她讲身世。第二天走前,他说会帮忙。后来他带朋友去,指定海棠接待,那些人有时笑她长相,但她好歹有收入。一次海棠遭难,东西丢光,郁达夫送钱帮她渡过难关。这事让他看到社会底层老百姓的苦,激发他思考人性和社会问题。 郁达夫的经历不是孤立的,那时代很多知识分子都这样,留学回来想报国,却碰壁。五四运动后,新文化运动兴起,大家推崇白话文,批判旧礼教。郁达夫受日本私小说影响,写东西大胆露骨,敢说真话。1921年,他和郭沫若、成仿吾、张资平他们在日本东京商量,创办创造社,推动新文学。创造社强调浪漫主义,鼓励个人表达,对旧文学是个冲击。他的小说集《沉沦》那年出版,里面讲留学生在日本的苦闷和欲望,主人公抑郁,自卑,觉得国家弱,自己也无力。书一出,引起大反响,有人说它暴露人性太直接,但也正因为真实,影响了很多青年。郁达夫的文风接地气,直戳人心,反映时代矛盾,推动文学从旧到新。 这个青楼事件对郁达夫影响深,他从中看到普通人的命运跟国家命运连在一起。以前他写东西多是个人感慨,现在更注重社会现实。他的作品像《沉沦》,鞭挞封建思想对人的压迫,唤醒大家追求平等和进步。在中国现代文学史上,郁达夫是重要人物,他的创作激发一代人思考国家前途。创造社后期转向革命文学,他也参与抗日宣传,体现爱国情怀。抗日战争时,他到东南亚,继续写文章鼓舞民众。1945年,他在印尼遇害,成为革命烈士。他的故事提醒我们,个人经历能转化成力量,推动社会前进。 郁达夫的一生,体现了知识分子在乱世中的担当。他从留学到创作,都在为国家文化贡献力量。五四精神到现在还影响我们,鼓励青年勇于创新。郁达夫的作品真实反映旧社会问题,也启发新中国文学发展。在社会主义建设中,我们更要学习这种精神,结合实际,推动文化繁荣。他的青楼经历,不是负面,而是转折,成就了他的文学追求。