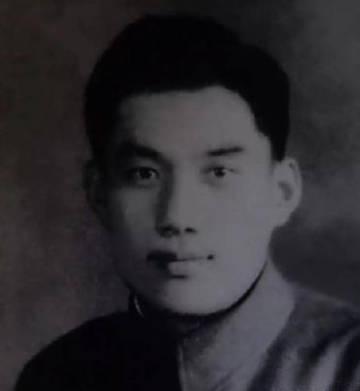

1965年,55岁的刘亚楼因为操劳工作,英年早逝,离世前,他叮嘱小自己15岁的混血妻子务必改嫁!妻子后来怎样呢? 1940年代的大连,街头的标语和巡逻的士兵让人压抑,就在这样紧张的氛围中,一个少女的身影出现在人群里。 她名叫翟云英,父亲早早去世,母亲来自俄罗斯,带着女儿生活在中国的土地上,混血的身份使她在成长过程中显得格外突出,她能听得懂俄语,也能说一口流利的中文。 翟云英从小接受母亲的严格教育,母亲常常告诉她,要懂得坚持,要学会独立,在战乱的环境里,生活并不安稳。 她亲眼看到邻居被抓走,听说熟识的人失踪,对于日本侵华,她没有任何模糊的态度。她清楚自己和母亲的处境,也清楚城市里的百姓正在承受怎样的苦难。 她的心情中没有过犹豫,这一切都让她坚定要站在公开场合,把自己的声音喊出来,一次群众大会,她登上了台。 年纪不大,却举止干脆,翟云英控诉日军的暴行,用铿锵的声音让会场安静下来,那一天,台下站着刘亚楼,他彼时已是革命队伍中的重要人物,接受过苏联的军事教育,能听懂她言语中夹杂的俄语。 那一刻,她吸引了刘亚楼的视线,之后,他们有了接触,刘亚楼被她的果敢打动,也被她的背景所触动。 两人逐渐产生了交集,那是一个充满动荡的年代,婚姻从来不可能有冗长的浪漫和铺陈,组织很快批准了他们的结合,婚礼简朴,没有繁复的仪式,他们就这样走到了一起。 婚后生活没有半点轻松,刘亚楼身上的担子极重,担任空军的核心职务,时常几天几夜不归。家里的重担落在翟云英的肩头,她照顾三个孩子,还要赡养双方的老人。 翟云英在丈夫的鼓励下考入军医大学,白天上课,晚上回家操持家务,几年后,她成了空军总医院的内科医生,工资成了家庭的重要支柱。 夫妻之间有着十五岁的年龄差,外人也许觉得这是代沟,但在他们之间从未成为问题,刘亚楼尊重她的选择,也理解她的辛苦。 刘亚楼常常觉得愧疚,自己身在要职,却无法顾及家庭,看着妻子为家里付出,他心里始终有一种压抑的负担。 日子在这样的状态下继续,直到确诊的那一天,情况急转直下,医生下达的结果清清楚楚,刘亚楼患上了肝癌,还是晚期。 病床上的刘亚楼依旧关心部队的工作,却不得不面对生命进入倒计时的现实,住院的日子里,他不断感到愧疚。 刘亚楼一遍又一遍告诉妻子,这些年让她受了太多苦,他清楚她还年轻,未来有着许多可能,于是,他开始反复劝她,等自己离开之后,不要独自承受,要有勇气再婚,要重新开始另一段生活。 他的劝说不是一次,而是多次,刘亚楼躺在病床上,声音一再重复,语气从坚定到近乎哀求,他不是害怕自己的离去,而是担心留下的翟云英要面对三个孩子和四位老人。 对刘亚楼来说,劝翟云英改嫁是出于一种沉重的责任感,翟云英却没有正面答应,她守在病房边,安静照料他的饮食起居,她明白他的心意,却没有动摇自己心中的选择。 1965年,刘亚楼病逝,他的生命定格在五十五岁,从这一刻起,翟云英的生活彻底改变,她成为家里的顶梁柱,抚养三个孩子,照顾双方老人。 空军的领导出于关心,曾多次给翟云英介绍对象,希望能帮她减轻生活负担,她一一拒绝,她没有选择再婚,而是独自扛下所有。 随后,风向骤然逆转。文革期间,翟云英因为混血身份遭受冲击,被下放农场劳动,环境艰苦,她的身份让她承受更多压力,但即便如此,她始终保留着母亲的护照。 那是唯一能证明母亲出身的证件,也是她心中一份执念,刘亚楼临终时的遗愿,是希望她帮助母亲寻找在苏联的亲人。哪怕再艰难,她也没有放弃。 时间推移到八十年代,环境逐渐宽松,翟云英恢复工作,同时着手寻找母亲的亲属,她通过信件、机构、红十字会,不断尝试。 几年过去,终于在1989年收到回音,苏联方面找到了母亲的侄子,几十年的隔绝,在那一年得到弥合。 母亲与亲人相见时,两人久久拥抱,翟云英完成了丈夫的托付,也卸下心中一块沉重的石头,她的三个孩子在她的抚养下各自成长。 长子参军,次子投身科研,女儿学习医学,她没有再婚,却用一己之力撑起了整个家庭,退休后,她没有停下。 翟云英着手整理刘亚楼的军事资料,将这些成果付梓出版,那本书成为后人研究中国空军的重要参考,她把丈夫未能亲手完成的事业延续下去。 晚年,她提出遗愿,希望自己身后能与丈夫合葬,最终,她的骨灰安葬在八宝山,与刘亚楼相伴。 这一段跨越数十年的故事,从战乱中的相识,到婚姻里的坚守,再到生死后的延续,构成了他们特殊的命运,刘亚楼的劝说与托付,翟云英的坚守与承担,共同勾勒出了一段深沉的历史。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! (主要信源:人民网-中国共产党新闻网)