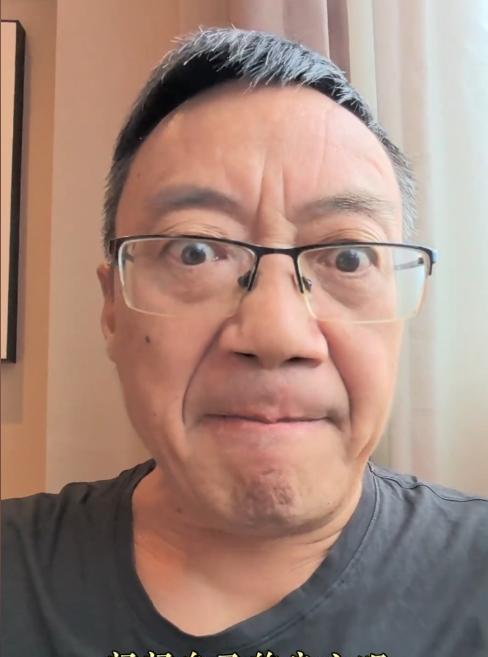

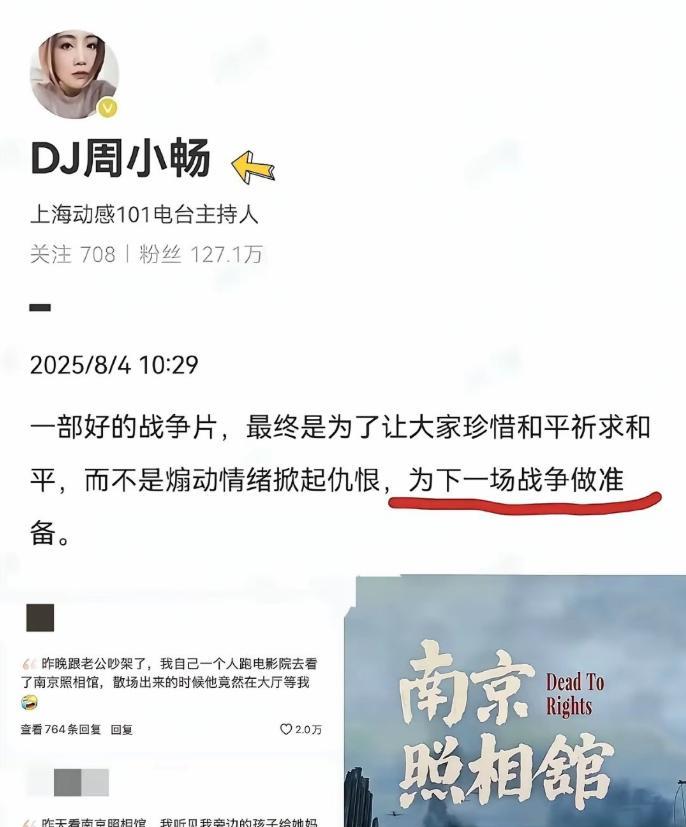

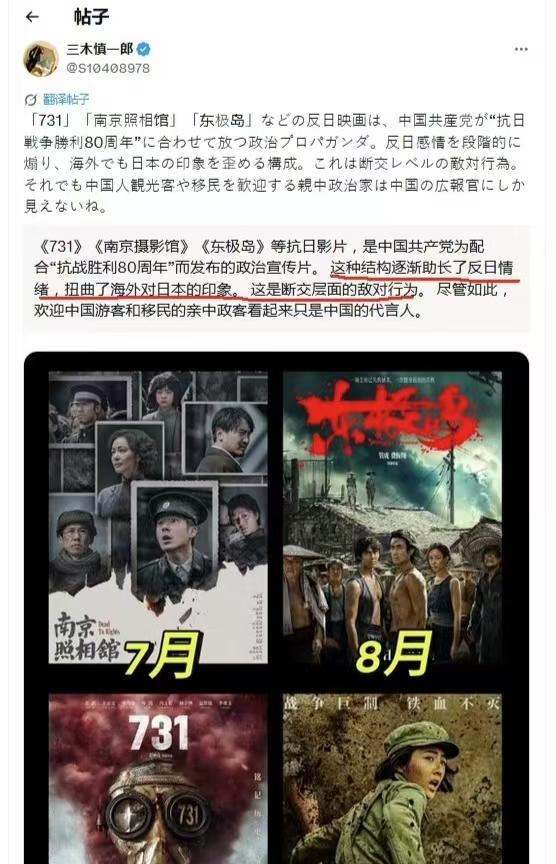

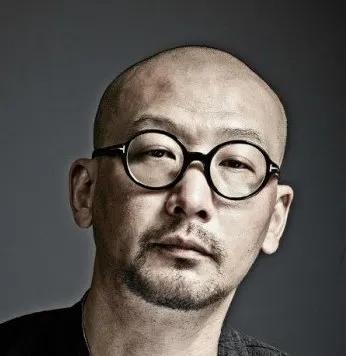

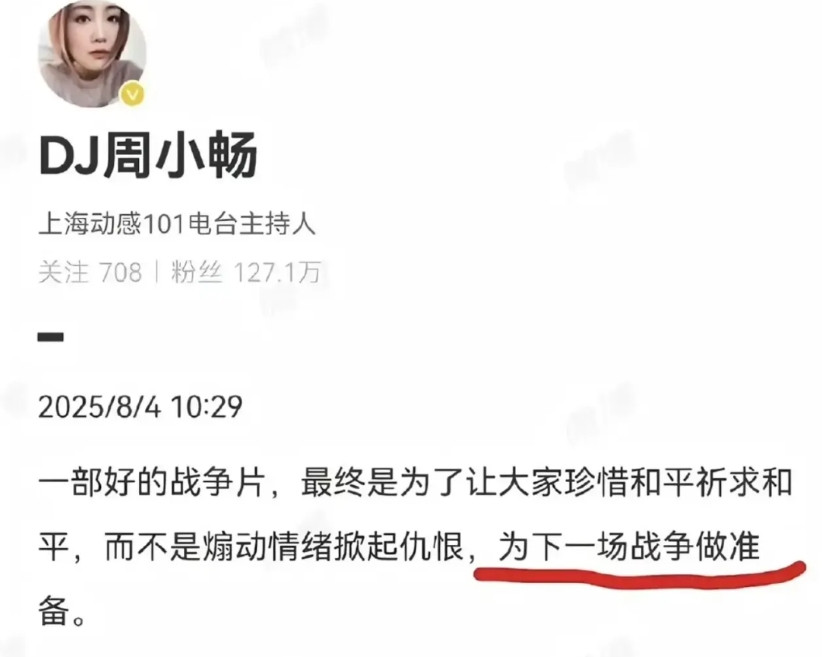

万万没想到,一部爱国电影《南京照相馆》竟让上海女主持人周小畅破防了,她痛心疾首指出:这部电影宣扬仇恨,为下一场战争做准备! 上海媒体人周小畅在直播中,严厉批评《南京照相馆》。她将影片定性为“煽动情绪”与“宣扬仇恨”。她甚至宣称这部电影在“为下一场战争做准备”。 周小畅刻意对比影片。她认为《美丽人生》中犹太父亲的笑脸传递希望,而《南京照相馆》的哭泣则被贴上“仇恨”标签。 回顾周小畅过去的言论,呈现出明显矛盾。仅仅几个月前,她曾在影评节目中赞扬《辛德勒的名单》。她认为该片“用克制的镜头守住了历史的重量”。 2024年春,周小畅到访奥斯维辛集中营。她站在铁丝网前叹息,表示“这些痕迹不是为了记恨,是为了不再有下一个奥斯维辛”。她表达了人性共情。 她解说《拉贝日记》时,曾强调“记住这些名字,就是守住人性的底线”。她对犹太受难者表现共情。但她对南京大屠杀受害者影片的评价中,这种共情消失了。 网友贴出周小畅参加抗战胜利纪念活动照片。照片中她胸别白花,向老兵鞠躬。公众愤怒中增添悲凉。一位老兵正是《南京照相馆》中角色的原型,反差令人唏嘘。 影片中那位抱着孩子躲进暗房的母亲,她的神情与周小畅当年在奥斯维辛集中营前的叹息,传递出相似情感。两者都表达了对苦难的共鸣。 电影里修相机的老板,他是一位真实老兵的原型。他临死前将记录日军暴行的底片塞进墙缝。这些底片后来成为东京审判的关键证据。他守护了历史真相。 守护真相的行为本身,并非煽动仇恨。影片结尾,“记住不是为了……”之后,镜头转向重建的南京城。阳光穿透新照相馆的玻璃窗,映照孩子们笑脸。 这传递出铭记苦难,走向和平与希望的深刻寓意。导演在采访中明确指出:“我们拍的不是战争,是战争降临到普通人身上的样子。”周小畅在节目中刻意省略了这句话。 电影在审查中,原定12分钟的砍杀镜头只保留了37秒,替换为幸存者口述。这体现了影片呈现的克制。 周小畅的言论迅速引起公众和学术界的强烈反弹。南京大学的汤家凤教授公开提出“夺命两连问”:“谁在准备下一场战争?”以及“准备的上一场战争又是哪场战争?” 汤教授在公开课上,指着投影中的1937年日军南京作战地图发问。他引导学生,将周小畅的“为下一场战争做准备”与电影中修相机老板保存日军暴行底片的举动联系起来思考。 一位历史系教授在课堂上播放两段视频。一段是《南京照相馆》中幸存者在暗房里,显影液中出现亲人遗照,她手抖打翻药水瓶的场景。 另一段是《辛德勒的名单》中,辛德勒看着运走犹太人的火车,捏碎钢笔的画面。教授切掉投影,教授提问学生:“同样面对死亡,一个被说煽动仇恨,一个被赞为守护人性,这是为什么?”台下学生沉默。他们想起周小畅那句“他们让你准备下一场战争了吗”。 仿佛南京三十万亡魂,需要她的许可才能被记住。南京大屠杀纪念馆的讲解员每天向游客解释,1937年12月13日,日军未经宣战便闯入南京。这段历史本身,有力回应了汤教授提出的“上一场战争”。 上海广电大楼会议室中,审查组的屏幕循环播放画面。他们对比周小畅怒批《南京照相馆》和解说《拉贝日记》时的表现。她语气自然切换,这暴露了她对待不同历史事件的差异。 汤家凤教授再次呼吁上海相关部门,审查周小畅的主持资格。最终,周小畅对所有质疑保持沉默。她的沉默,等同于默认了自己的立场。 真正的和平不是遗忘伤痛。它像那些幸存者一样,带着历史的疤痕,将“和平”二字刻在每一块重建的砖瓦上。这才是真正的铭记与前行。 这场争论超越一部电影的评价。它对集体记忆、历史责任,以及公共媒体立场提出了深刻拷问。它提醒我们,记住历史不是为了复仇,而是为了不再重蹈覆辙,为了守护人性的底线,为了真正的和平。