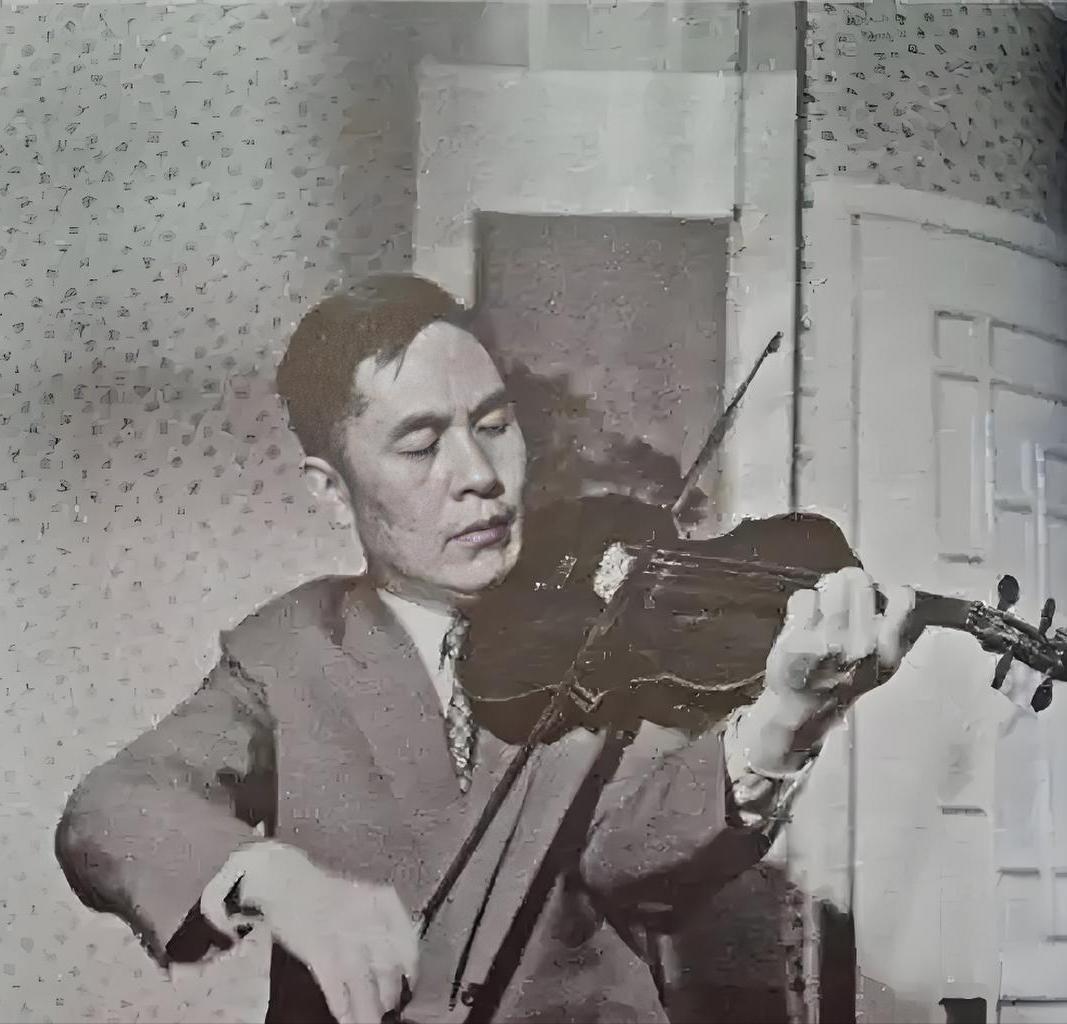

[太阳]1967年,被誉为“人民音乐家”的马思聪叛逃美国,谁料很多年以后,晚年的马思聪对自己的举动做出了辩解,认为他当初并非是叛逃,而是另有隐情。 (参考资料:百度百科——马思聪) 马思聪的生命,终结于1987年美国费城的一张手术台上,他没能来得及留下一句遗言,就在麻醉中告别了世界,这场为了修复心脏、以便能尽快踏上归国旅途的手术,却讽刺地成了他回家的永恒阻碍。 他的悲剧,是一场关于肉身与故土的痛苦搏斗,身体既承载过无上荣光,也铭刻了极致屈辱,最终,对故土的渴望竟成了终结他肉身的直接诱因。 在生命的前半程,故土是马思聪艺术成就的加冕者,他出生于广东海丰一个显赫的家庭,父亲是省财政厅长,这位被誉为“音乐神童”的年轻人,1932年从法国学成归来,创办了中国首所现代私立音乐学院。 新中国成立后,他被任命为中央音乐学院的首任院长,他创作的《中国少年先锋队队歌》响彻大江南北,他的学生傅聪、刘诗昆在国际上为国争光,这片土地,曾将最高的桂冠戴在他的头上。 然而,这片土地转瞬之间也变成了对其肉身施虐的场域,1966年特殊年代开始,他从备受尊敬的院长,一夜之间沦为“资产阶级反动权威”。 那些人用浆糊将大字报贴满他全身,给他戴上高帽,脖子上挂着写有“吸血鬼”的纸板,逼着他手敲破盆,在学院里游街示众,有人用尖刀抵着他威胁,更有人在他被迫拔草时呵斥:“你姓马,只配吃草。” 身体的屈辱尚可忍受,精神的扼杀则让他彻底绝望,1966年11月28日,电台停播了他呕心沥血创作的《思乡曲》,这首曲子曾是他艺术生命的象征,它的消失,意味着故土通过剥夺他的“声音”,彻底否定了他的存在。 这成为压垮他的最后一根稻草,1967年1月15日夜,马思聪携家人登上一艘小船,从广州偷渡至香港,五天后飞抵美国,这次逃离,保全了他的肉身,却让他的灵魂陷入了长达二十年的囚禁。 在美国,他可以自由地从事教学与创作,生活看似平静,据他的侄女马之庸回忆,他从不怨天尤人,因为他把所有时间都投入到了不间断的创作中。 但这表面的平静,无法掩盖内心的波澜,他身在美国,艺术的根却从未离开中国,他谱写《李白诗六首》,借“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”的诗句,抒发有家难归的悲凉。 他不止一次对女儿说:“祖国只有一个”,他的精神世界,始终被那片遥远的故土牢牢牵引。 挚友徐迟在1984年见到他时,敏锐地察觉到,在他泰然乐观的外表之下,隐藏着“不易觉察的细微凄怆”与“巨大的痛苦”,这种身心分离的状态,正是他流亡生活最真实的写照。 转机出现在1985年,那年2月,马思聪收到了国内寄来的平反通知书,信中,他才第一次确切地知道自己当年的罪名是“叛国投敌”,这个由康生、谢富治亲自批示的案子,曾牵连数十位亲友。 他悲喜交加,将自己长达十九年的流亡,比作“苏武牧羊”,侄女马之庸证实,那一刻起,他真正是“归心似箭”。 国内多次向他发出回国看看的邀请,但始终未能成行,官方的解释是国内局势尚不够稳定,而更直接的障碍,是他日益衰弱的身体。 多年的心脏病,成了他回归之路的最后一道壁垒,那个曾经为了求生而选择远渡重洋的身体,如今又成了他魂归故里的最大阻碍。 强烈的归乡愿望,最终压倒了对身体存续的审慎考量,多年来,他一直采用稳妥的药物治疗来控制心脏病情。 但在1986年,为了“能更快好起来,可以坐飞机了”,他一反常态,坚持选择进行心脏手术,这个致命的抉择,将回国这个精神愿望与手术这个肉体风险紧紧捆绑在了一起。 他为回家赌上了一切,却输掉了自己的生命,1987年5月20日,手术在麻醉阶段就意外失败,终年76岁。 他没能活着踏上归途,但他对故土的执念,最终以另一种方式得到了慰藉,多年后,他的骨灰被家人带回中国,安葬在广州。 马思聪的悲剧,是一个艺术家在时代洪流中,个人肉身被碾压的缩影,从被迫出走到渴望回归,他的身体始终承载着时代的印记,他一生的故事,也为后人留下了一段关于艺术家、肉身与故土关系的沉重思考。