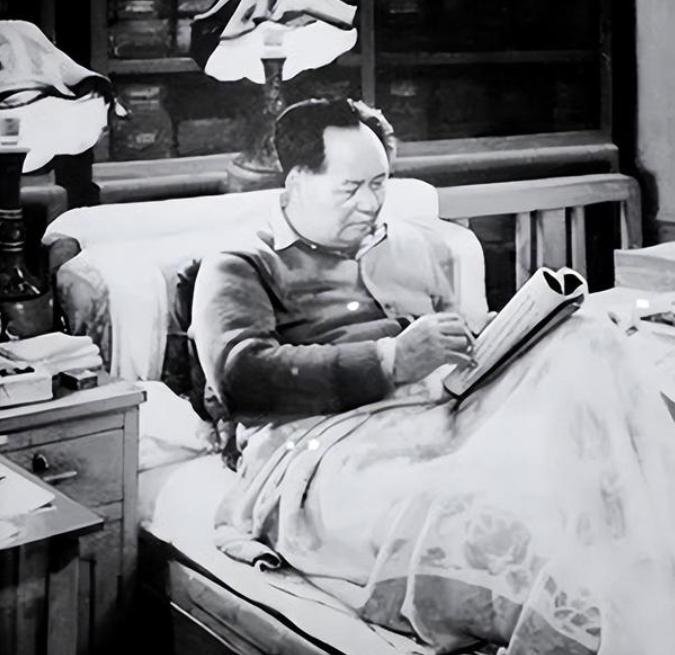

1976年9月8日,毛主席病危,他吃力地握笔写下三道横杠,又敲了三下木床,陪护人员猜了半天,终于领会时,主席笑了,他们哭了。 1976年9月8日,那一天,对整个中国来说,空气都是凝固的。在中南海那间牵动着亿万人心的房间里,83岁的毛主席已经进入了生命的弥留之际。他全身插满了管子,连说话都极为困难,大多数时候,只能从喉咙里发出一些旁人无法听清的音节。 那天下午,他从昏迷中醒来,嘴唇翕动,似乎想表达什么。陪护的医务人员和工作人员赶紧围上来,可谁也听不清。大家心里那个急啊,就像热锅上的蚂蚁。 工作人员周福明,给主席理了17年发,可以说是最熟悉主席生活习惯的人之一。他赶紧拿来纸和笔,想着能不能写下来。他把铅笔塞到主席手里,托着纸板。主席用尽了全身的力气,那只曾经写下过气壮山河诗词、签发过决定国家命运文件的大手,此刻却颤抖得厉害。他在纸上,极为艰难地划了三道歪歪扭扭的横杠。就这一下,耗尽了他所有的气力,再也写不动了。 三道杠?这是什么意思?是个人名?地名?还是有什么重要的指示?大家你看我,我看你,一头雾水,心里又急又怕。 过了一会儿,主席似乎恢复了一点点力气,他慢慢抬起手,用手指,非常吃力地在木床的床头上,轻轻敲了三下。 三道杠,敲三下。 一个念头闪过周福明的脑海。凭着多年的默契,他试探着猜想,主席要表达的,会不会和“三木”有关? “主席,您是不是想看关于三木的消息?”他俯下身,用最轻柔的声音问道。 听到这句话,病床上那个伟岸的身影,眼睛里似乎闪过一丝光亮。他,默默地点了点头。 在场的人,先是长舒一口气,随即,眼泪就下来了。 三木,就是当时日本的首相,三木武夫。那段时间,日本自民党总裁选举在即,政坛风云变幻。谁能想到,在一个国家缔造者的生命最后一刻,在他连呼吸都感到困难的时候,他心里惦念的,依然是千里之外的国际风云。 工作人员赶紧从每天必读的《参考消息》里,找到了关于三木武夫动向的报道,一字一句地读给他听。当标题被读出来的时候,大家看到,主席的脸上,露出了一丝欣慰和轻松的表情,他笑了。而旁边陪护的人员,看着他那憔悴却又专注的样子,都忍不住转过身去,偷偷抹眼泪。 听完一篇关于日本大选的,又读了一篇关于美国总统竞选的。他一直安静地听着,之后,就安详地睡着了。这是他生命中最后一次听读,第二天,也就是9月9日零时10分,他的心脏停止了跳动。 这就是一个真正的战略家,他的生命,直到最后一息,都和这个国家、这个世界的命运紧紧缠绕在一起。他的大脑,就像一台永不停歇的雷达,始终在扫描着全球的动态。 就在主席病危前不到一个月,1976年8月16日,四川松潘、平武之间,发生了7.2级强烈地震。唐山大地震的余悸未消,龙门山断裂带又一次撕裂。 当时中央电视台唯一的女时政记者邓勤,第一时间就背着摄像机,随中央慰问团飞往了灾区。她后来回忆说,那场景,简直是末日一般。山路崎岖,暴雨如注,沿途全是倒塌的房屋和像麻花一样扭曲的房架。 在一个叫水晶镇的重灾区,余震不断。一天半夜,邓勤和同伴刚走出宿舍十几步,身后就“轰隆”一声,她们住的房子外墙塌了,碎石和土坯堆满了她们刚刚还躺着的床铺。晚出来30秒,后果不堪设想。 更可怕的是,暴雨导致江水暴涨,浑浊的洪水随时可能吞没整个镇子。公路被冲毁,通讯中断,成了一座孤岛。解放军战士和当地干部群众一起,两天两夜没合眼,硬是把江堤加固了。 就在这样一手拿着摄像机记录灾情,一手还要随时准备逃生的日子里,一个更惊人的消息从北京传来,通过断断续续的通讯传到了这个偏远的山区林场。 “伟大领袖毛主席逝世了。” 邓勤回忆说,那个瞬间,整个慰问团都静止了。几秒钟后,压抑不住的哭声响彻山谷。那些刚刚在塌方和洪水中九死一生、在余震中面不改色的硬汉们,此刻哭得像个孩子。 他们忘记了疲劳和危险,立即调转马头,连夜往回赶。夜路难行,有人被树枝挂住,有人连人带马摔进水坑,但没人顾得上这些。所有人的心里只有一个念头:回去,回北京去。 这就是1976年的中国,一个伟人的生命走向终点,而广袤的土地上,无数普通人正在与天灾搏斗,为了生存而挣扎。 这两条线,一条在北京那间安静的病房里,关乎世界格局;一条在四川泥泞的灾区,关乎一粥一饭,生死存亡。它们看似遥远,却又在那个悲痛的时刻,紧紧地交织在了一起。 也正是在那个人心惶惶、地动山摇的日子里,还有一些人在用自己的方式,守护着这个民族的根。