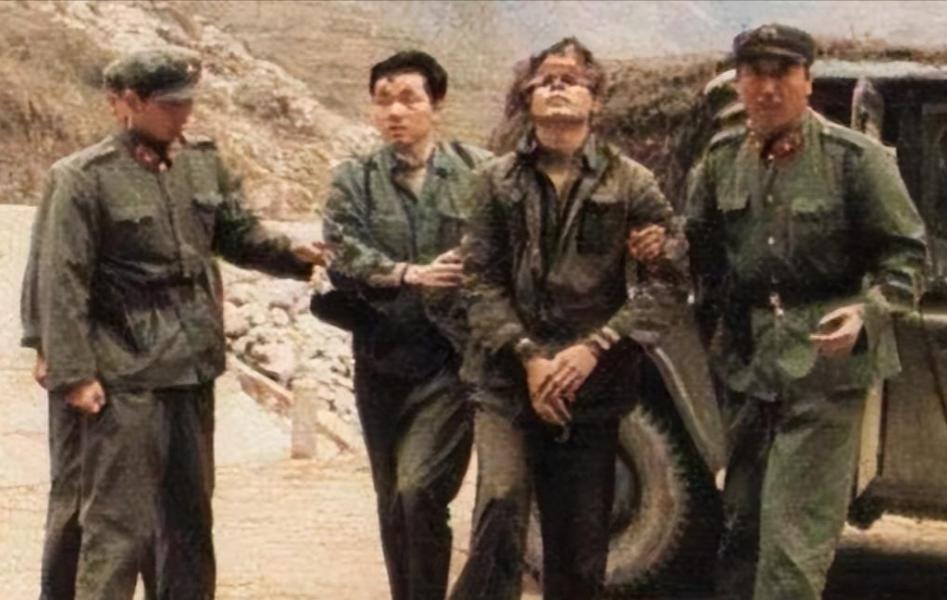

1990年,在中越战俘遣返仪式上,“叛变”军官汪斌拖着仅37公斤重的身体,颤颤巍巍地向我方走来。人群中突然响起咒骂声,他微微一震。事后,副师长握着他的手:“我相信你!”[凝视] 1990年1月19日,中越边境友谊关,一场特殊的战俘交换正在进行。人群中走出一个瘦削的身影,他就是在越南战俘营度过近六年的中国军官汪斌。 当时37岁的汪斌体重已从入伍时的标准体重降到不足40公斤,回国那一刻,有人在人群中喊出“叛徒”二字,让这个刚刚重获自由的军人心如刀绞。 好在副师长陈知建及时上前握住他的手,坚定地说:“我相信你。”这句话让汪斌当场泪流满面,也为他后来的平反奠定了基础。 故事要从1984年4月28日说起,那天,27岁的汪斌作为昆明军区14军40师118团副指导员,带队执行穿插任务时遭遇越军伏击。 战斗异常激烈,部队出现伤亡,为了抢回牺牲战友的遗体,汪斌带着两名战士重返战场,不料在48号高地陷入敌军重围。 左腿中弹后,汪斌试图拉响手榴弹与敌人同归于尽,却被越军用枪托击昏。醒来时,他已成为俘虏。 越军从他随身的通信设备和军用望远镜判断出这是一名军官,立即将其押往河内。这些装备后来成了证明他没有主动投降的重要物证。 河内监狱的日子异常艰难,越军为了获取军事情报,对汪斌进行了长时间的审讯和折磨。强光照射、禁止睡眠、各种酷刑轮番上阵。 最让汪斌愤怒的是,越军曾拿出一份伪造的中国报纸,上面印着他“叛变”的假消息。汪斌当场将报纸撕碎,对着看守大声表明心迹。 在最绝望的时刻,汪斌用指甲在手臂上刻下“中国”二字,这道伤疤伴随了他一生,成为内心坚持的见证。 1986年开始,汪斌策划了一个几乎不可能完成的计划——越狱,他用双手和能找到的一切工具,在牢房墙壁上挖掘通道。 经过一年多的努力,1987年7月,汪斌终于挖通了一条逃生路径。可惜由于长期囚禁导致方向感迷失,他在寻找中国大使馆的路上再次被捕。 这次失败的越狱让看守更加严密,但也让越军意识到这个中国军官的意志无法被摧毁。 1990年中越关系缓和,两国开始战俘交换,33岁的汪斌重新踏上祖国土地时,已是满头白发,身患多种疾病。 回国后,汪斌先在南宁接受治疗,随后被送回原部队接受组织审查,当时社会上确实有一些质疑声音,部分不了解情况的人对他投来异样目光。 关键时刻,多位领导和战友站出来为他证明,经过详细调查,组织确认汪斌虽然在极端压力下被迫进行过喊话,但从未泄露任何军事机密。 1991年,军方正式为汪斌恢复党籍和军籍,并授予上尉军衔。这个决定不仅是对他个人的平反,也体现了组织对战俘问题的正确态度。 1993年,汪斌选择转业回到山东老家,在邹城电力系统工作直至退休。同事们记得,他总是第一个到岗,工作记录写得极其认真。 很多人不知道,这个普通的配电工人曾在异国他乡的监狱里,用最原始的方式坚守着对祖国的忠诚。 战争对人的改变是深远的,汪斌后来很少主动提起那段经历,但每当有人问起老山战役,他总是说:“和平来之不易。” 如今的老山已成为爱国主义教育基地,每年都有大批游客前来缅怀先烈。那些曾经的战场,见证了一代军人的血性与担当。 汪斌的故事告诉我们,真正的勇敢不仅仅是冲锋陷阵,更是在绝境中依然坚持信念,在误解中依然保持初心。 在那个信息不发达的年代,一个战俘要承受的不仅是身体上的折磨,还有精神上的孤独和社会的质疑。但正是这些考验,让我们看到了人性中最坚韧的一面。 今天我们生活在和平年代,很难想象那种极端环境下的选择,但汪斌和无数像他一样的军人用行动证明,有些东西比生命更重要。 你认为是什么力量支撑着汪斌在那2190个日夜里坚持下来?如果面临同样的考验,我们又该如何选择? 信源: 解放军报《者阴山作战亲历者汪斌的忠诚答卷》 中央电视台《国家记忆:者阴山收复战》 中国军网《战俘营走出的硬汉汪斌》