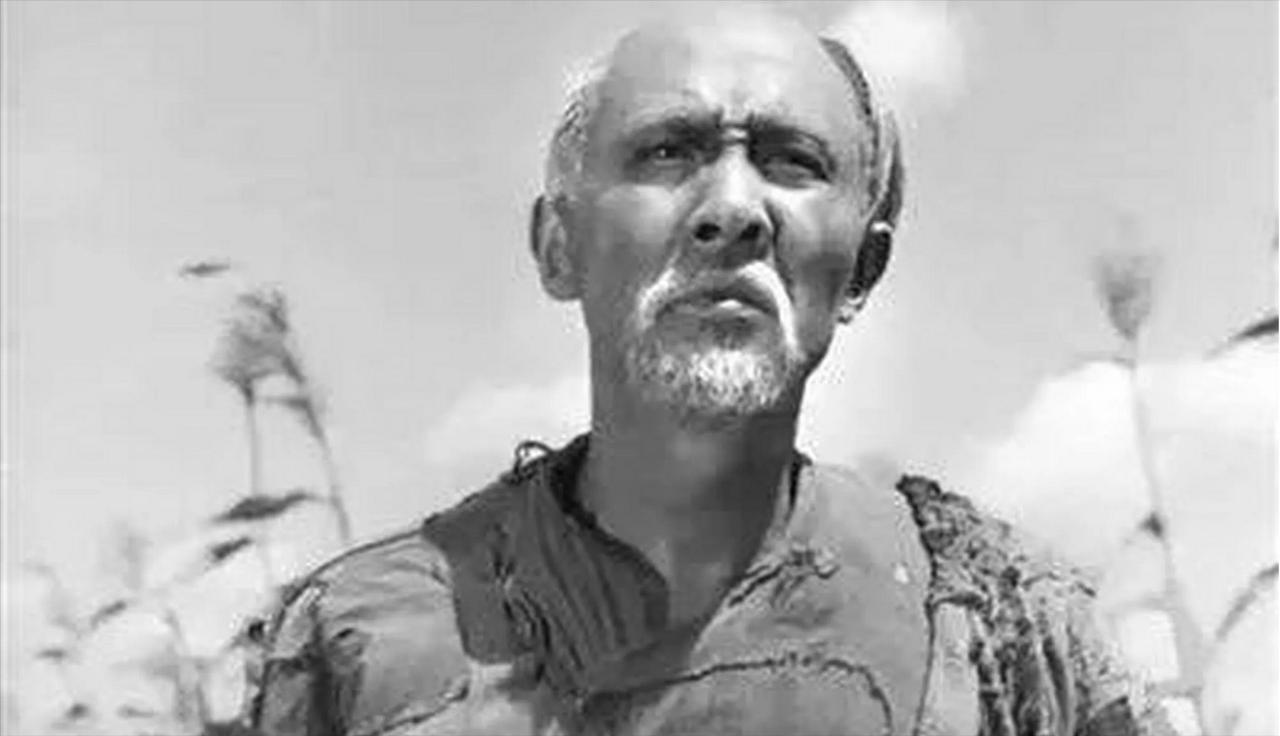

1888年,山东一乞丐讨饭28年,终于攒下230亩田、3800吊钱,接着盖了一座大房子,谁料,他跑到穷人家里,挨家挨户跪下磕头:“求求你跟我走吧,我什么都包,还帮你干活。”[凝视] 在山东聊城冠县柳林镇,有一座特殊的墓碑,上面刻着“武公训之墓”。墓主人既不是王侯将相,也不是文人墨客,而是一个靠乞讨为生的乞丐。就是这个被当地人称为“武七”的乞丐,用38年的坚持,建起了三所义学,让穷人的孩子也能读书识字。他的故事,要从1838年说起。 那一年,武七出生在山东堂邑县一个贫苦农民家庭,因为在家中排行第七,父母就给他取名“武七”。7岁那年,父亲去世,年幼的武七只能跟着母亲沿街乞讨。 有一次,他路过村里的私塾,听到里面传来朗朗读书声,忍不住趴在窗口张望。私塾先生看到这个衣衫褴褛的孩子,二话不说就把他赶走了。这一幕,成了武七心中永远的痛。 14岁时,武七到地主家当长工,三年后,当他去领工钱时,地主拿出一本账本,说工钱早就结清了。不识字武七根本看不懂账本,只能眼睁睁看着血汗钱被黑心雇主吞掉。 争辩时,他还被毒打一顿,气得口吐白沫,在破庙里躺了三天三夜。正是这次经历,让武七明白了一个道理:穷人要想不被欺负,就得读书识字。 21岁那年,武七开始了他的“乞讨办学”之路,和普通乞丐不同,他讨来的好饭菜都拿去卖掉换钱,自己只吃发霉的窝头。 为了多挣几个铜板,他给马戏团当人肉沙包,在码头扛货累到咳血,寒冬腊月光着膀子表演“刀砍胸口”。最让人心酸的是,他把辫子剪了,只在额角留个小辫子,就为了逗富人开心多赏几文钱。 经过多年积攒,武七终于存下一笔钱,但他不识字,怕钱被人骗走,就跪在当地举人杨树坊家门口两天两夜,求对方帮他保管。当这个满身虱子的乞丐掏出裹了八层破布的银钱,说要办学时,举人惊得茶碗都摔了。 1888年,50岁的武七用积攒的4000多吊钱,在家乡建起了第一所义学“崇贤义塾”。开学那天,发生了震撼全城的场景:这个弯腰驼背的老乞丐,先给教书先生行三跪九叩大礼,又挨个给学生作揖。 宴请老师时,他像仆人般站在门外,等众人吃完才进去吃剩饭。有次发现先生午睡误课,他直接跪在房门口高唱:“先生睡觉,学生胡闹,我来跪求,一了百了。”学生逃学,他就追到地里跪下劝:“不读书,不如猪。” 这种近乎偏执的坚持,让义学的学风比官学还严。此后十年间,武七又陆续在馆陶县和临清县建起两所义学。 为了办学,他一生未娶,有人劝他成家,他就唱:“不娶妻,不生子,修个义学才无私。”山东巡抚张曜听说他的事迹后,奏请光绪帝赐名“武训”,赏黄马褂,并免除义学田赋。 1896年,59岁的武训在学生们朗朗读书声中含笑离世。出殡那天,上万百姓自发送葬,哭声震天。这个目不识丁的乞丐,用一生诠释了什么是“知识改变命运”。 他创办的三所义学,培养出无数人才,其中临清武训实验小学至今仍在办学。 如今,当我们谈论教育公平、寒门贵子时,武训的故事依然发人深省。一个乞丐尚能如此,我们这些生活在更好时代的人,又该为教育做些什么?欢迎在评论区分享你的看法。 信源: 《清史稿·武训传》 山东巡抚袁树勋《奏请表彰武训办学疏》 冠县教体局《纪念武训先生诞辰186周年活动简报》