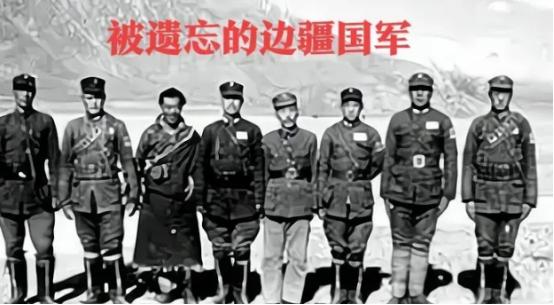

1950年,一支解放军先遣队踏入了荒无人烟的赛图拉哨所,本以为这片边疆早已被遗弃,然而他们却惊讶地发现哨所内依然有人站岗,是谁在这偏远的哨所中坚守? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1950年的春天,昆仑山脉还裹在厚厚的雪被里,一支解放军先遣队牵着军马在海拔3800米的冰原上艰难跋涉,他们的任务很简单,接管一个叫赛图拉的边防哨所。 按照地图标注,这个哨所应该早就废弃了,毕竟新疆和平解放已经快一年,那些偏远角落的国民党残部不是逃跑就是投降,哪还有人愿意在这鸟不拉屎的地方受罪。 可当先遣队在雪地里跌跌撞撞走了三天,远远望见那座石头垒成的哨所时,所有人都愣住了。 院子里竟然有袅袅炊烟升起,雪地上还有新鲜的脚印,甚至能听见有人在院子里走动的声音,这哪里是废弃的空壳,分明是个活生生的军营。 推开哨所大门的那一刻,时间仿佛停止了,八个穿着破棉袄的士兵整齐站在院子里,他们的军装早就看不出原来的颜色,棉花从裂缝里露出来,黑得像焦炭。 这些人脸颊深深凹陷,手上布满冻疮,但站姿依然笔挺,眼神依然警觉,他们手里的步枪擦得锃亮,刺刀虽然磨得只剩半截,却依然寒光闪闪。 这些国民党老兵从1946年就驻扎在这里,原本是一个连的兵力,按计划半年轮换一次,可内战爆发后,补给线彻底断了,电台电池也耗尽了,他们就像被世界遗忘的孤儿,在这片生命禁区里自生自灭。 最可怕的是,他们甚至不知道外面发生了什么,哨所里的日历还停在1949年10月,对于新中国成立这样的大事,他们一无所知。 四年来,原本的一百多人陆续死去,有的饿死,有的病死,有的被严寒夺去生命。 活下来的八个人靠着挖野菜、捉旱獭、种土豆勉强度日,冬天就烧牛粪取暖,把所有能找到的布料都缝在身上御寒,最困难的时候,他们甚至用冰水煮树皮充饥,用羊血调和泥土糊墙保温。 让解放军震惊的是,这些老兵居然一直在履行职责,他们用羊皮缝成的值班日志密密麻麻记录着边境动态,哪怕几个月见不到一个人影,也要按时巡逻记录。 墙上那张用血墨绘制的边境地图,详细标注着800里防线的山脊、冰沟、暗道和可能的越境路径。 这张图后来在1962年中印边境冲突中发挥了关键作用,解放军就是靠着上面标注的秘密通道绕到了印军后方。 更让人动容的是他们对军人尊严的坚持,哨所虽然破败,但每个角落都收拾得井井有条,几次雪崩把院墙压塌了,他们就用石头和冻土重新垒起来。 没有钉子就用兽筋,没有工具就用手挖,他们甚至在岩石缝里种菜,用牛粪搭建简陋的暖棚,那种在绝境中求生的韧性,让年轻的解放军战士们肃然起敬。 交接那天没有太多言语,只有一场庄严的仪式,国民党老兵缓缓降下那面在风雪中飘扬了四年的破旗,按照军队条令仔细折叠成方块,然后交给解放军。 当五星红旗在赛图拉上空升起时,这些经历了四年孤独守望的老兵眼中闪着泪光,军委很快下达指示,愿意回乡的发给路费,愿意留下的可以参军。 八个人中有三个选择戴上红星帽徽,把旧军装埋进哨所地基,从国民党士兵变成了人民解放军。 其余五个人选择回乡,可惜其中两个没能撑到山下,他们的坟墓和历代守边军人的墓碑排在一起,朝着家乡的方向。 如今的赛图拉哨所早就重建了,现代化的营房取代了当年的石屋,可在哨所资料室里,那本用羊皮缝制的巡逻日志依然保存完好,墙上还能看见用子弹壳刻下的时间刻痕。 从1946年秋天一直到1950年春天,这些痕迹穿越了四年的风雪,比任何文字都更能说明什么叫坚守。 站在赛图拉遗址上往四周看,依然是那片苍茫的雪山和无人的荒原,清朝兵勇在这里刻下过"西疆锁钥",国民党士兵贴过发黄的边防通告,解放军刷上过"保卫祖国"的标语。 这些历史印记层层叠叠,就像时间的年轮,记录着一代代中国军人在这片土地上的足迹。 那八个被时间遗忘的士兵,用四年的坚守诠释了什么叫军人本色,他们也许不懂复杂的政治斗争,但他们明白脚下这片土地意味着什么。 在没有命令、没有支援、没有希望的情况下,他们选择了继续站着,继续守着,直到有人来接替他们的位置。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:海外网——因戍边英烈刷屏的喀喇昆仑高原,还有哪些传奇故事?