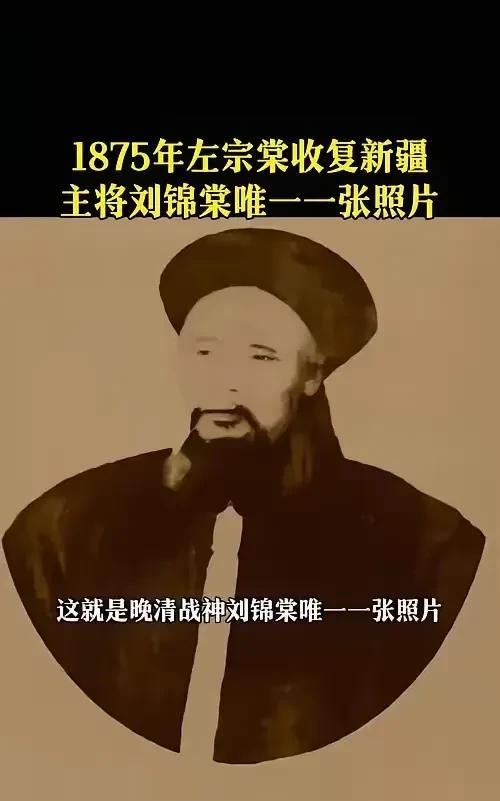

刘锦棠绝对是被埋没的民族英雄,功绩堪比霍去病。现在知道刘锦棠的人虽不多,但他这辈子干的事,往大了说能顶得上半壁江山的分量。这人打小就跟着左宗棠混,后来成了收复新疆的急先锋,硬是把被侵占的土地一寸不少拿了回来,还得了个“飞将军”的名号 他打小就没过上几天安稳日子。父亲是清军里的小官,在与太平军作战时没了性命,那时候刘锦棠才十岁。母亲带着他投奔左宗棠,军营里的号角声、操练声成了他的童年背景音。左宗棠看这孩子眼神里有股狠劲,教他读书也教他骑马射箭,常说“你爹是为家国死的,你得活出个人样”。 二十出头时,刘锦棠已经跟着左宗棠打了不少硬仗。他不喜欢摆官架子,行军时总跟士兵们走在一起,干粮分着吃,伤了一起裹伤。有回部队缺粮,他把自己的马杀了,说“将军的马,就该跟弟兄们共患难”,那回之后,士兵们看他的眼神都带着股子豁出去的劲。 1875年,新疆被阿古柏侵占的消息传到京城,朝堂上吵翻了天。有人说“新疆太远,丢了就丢了”,左宗棠拍着桌子骂“祖宗留下的地,一寸都不能少”。这时候刘锦棠站出来,攥着拳头请命:“左大人,给我一支兵,我把新疆拿回来!” 那时候的新疆,千里戈壁,黄沙埋人。刘锦棠带着老湘军出发,队伍里不少是湖南老乡,背着土布行囊,揣着干辣椒驱寒。他知道打硬仗得靠脑子,不硬拼。阿古柏的军队在达坂城设了重兵,城墙又高又厚,刘锦棠看了三天,夜里带队伍绕到城后,借着风沙掩护摸进去,一把火点燃了敌军的粮草库。火光冲天时,他在城下喊:“放下武器的,不伤性命!”天亮时,达坂城的城门乖乖开了。 收复吐鲁番那回更神。敌军以为他要按常理走大路,他偏带队伍钻进没人走的山沟,三天三夜没合眼,鞋底磨穿了就用布裹着脚。等敌军反应过来,湘军已经站在城头了。这股子快准狠,让“飞将军”的名号在新疆传开,连当地百姓都偷偷给他的队伍送水送馕,说“汉人的将军,是来保我们的”。 最难的是打喀什噶尔。阿古柏的残部抱着最后一丝希望顽抗,城外围着密密麻麻的工事。刘锦棠没急着攻城,先让人在城下喊:“家里有老有小的,出来回家种地,朝廷给你们分田!”这话喊了三天,真有不少人偷偷爬出来投降。到了攻城那天,城里的百姓甚至偷偷打开了侧门,湘军几乎没费多大劲就冲了进去。 收复新疆后,刘锦棠没急着回京领功。他看着这片千疮百孔的土地,说“打下来不算完,得让老百姓能过日子”。他让人修水渠,把天山的雪水引到田里,曾经的戈壁滩长出了麦子;又建城墙、设驿站,让商队敢走了,驼铃声慢慢又响了起来。他还在各地办学堂,让孩子们既能学汉文,也能学当地文字,说“都是一家人,得互相懂”。 有回他去巡查,看到一个老汉在田埂上哭,说种子不够。他掏出自己的俸禄递给老汉,还让人从军营里匀了些粮种。手下劝他“大人,您的俸禄也不多”,他摆摆手:“我穿官服吃俸禄,不就是为了让他们能好好种地吗?” 46岁那年,刘锦棠在任上病逝。消息传到新疆,不少百姓往他的灵堂送土——那是他们自己田里的土,说“刘大人,这土地记得您的好”。朝廷追封他为太子太保,可比起这些头衔,他留在新疆的水渠、学堂、城郭,才是最实在的纪念碑。 现在提起收复新疆,很多人先想到左宗棠,可少有人知道,是刘锦棠带着队伍一步一步把失地踏了回来。就像霍去病打通河西走廊护佑中原,刘锦棠守住的新疆,不仅是百万平方公里的土地,更是国家西北的脊梁。 或许历史的风沙会盖住一些名字,但那些为家国拼过命、为百姓谋过福的人,总会被土地记住,被后来者念叨。刘锦棠就是这样的人,他的故事,值得被更多人知道。 ——本文根据《清史稿·刘锦棠传》等史料整理