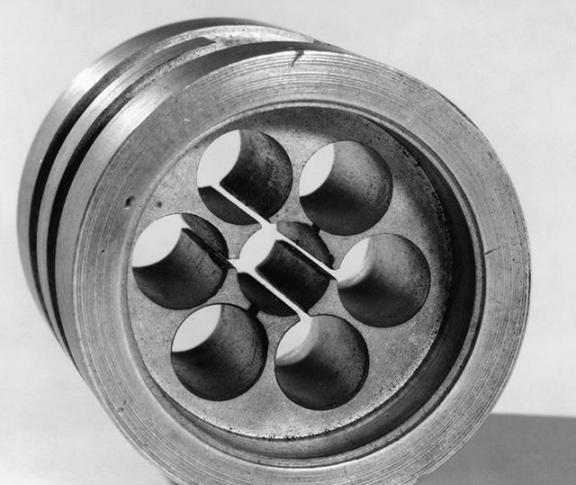

当年英国人发明雷达之后,为了不让德国人知道雷达的作用,他们在社会上拼命的宣传说,英国飞行员和地勤人员是因为吃了大量胡萝卜补充了维生素 a,导致视力变好,这才能在夜间打到敌人的飞机。 你看这就是宣传的大道理,他们会告诉你要吃胡萝卜补充维生素 a,而不是教你怎么造雷达,就这样,大道理丢给了你,让你误以为这就是成功的秘诀,现在也是如此。 不列颠战役期间,德国侦察机拍下的英国海岸线照片里,总能看到奇怪的金属塔架,德军情报部门以为是无线电通讯装置,直到夜间空袭屡屡失手,才开始怀疑这些塔架的真正用途。 但此时英国报纸上正连载 “飞行员的饮食秘方”,配图里的喷火式战机飞行员啃着胡萝卜,标题用加粗字体写着 “维生素 A 让黑夜变白天”。 这种刻意营造的认知偏差,让德军参谋部在作战会议上反复讨论 “是否要给飞行员增加胡萝卜配给”,却没人想到去拆解那些塔架的工作原理。 伯明翰大学的实验室里,兰德尔和布特正在调试新造出的腔磁控管。这个拳头大小的金属装置能释放 3000 兆赫的电磁波,比德国最先进的雷达设备强 6 倍。 当他们把示波器接到设备上,屏幕上清晰显示出 10 公里外飞行的信鸽轨迹时,窗外正驶过运送胡萝卜的卡车 —— 这些蔬菜将被送到空军基地,成为掩盖技术突破的完美道具。 英国空军指挥部的作战地图上,雷达操作员标注的敌机位置比肉眼观测早 20 分钟,而这份优势被包装成 “飞行员夜视能力超群”,写进了给民众的宣传手册。 1942 年中途岛海战的清晨,美军 “企业号” 航母的雷达屏幕上出现一串异常光点。操作员立刻报告 “发现不明机群”,而日本联合舰队还在依赖瞭望哨的肉眼观察。 当三架美军俯冲轰炸机借助雷达引导,精准命中日军 “赤城号” 航母的弹药库时,日军指挥官还在纳闷 “为什么美军总能提前发现我们”。 此时太平洋彼岸的美国工厂里,工人正根据英国提供的腔磁控管图纸,批量生产 SCR-584 雷达,这种设备能让高射炮的命中率提升 10 倍,成为后来诺曼底登陆时的防空利器。 德军终于识破谎言是在 1943 年。当他们缴获一台英军雷达样机,发现其核心部件腔磁控管的功率远超自家设备时,才明白夜间战败的真正原因。 但此时盟军的雷达网已遍布欧洲战场,从英国的地面站到美军的舰载系统,形成了密不透风的监测网络。 希特勒在军事会议上摔碎了咖啡杯,怒斥情报部门 “被胡萝卜骗了两年”,但这已经改变不了战局 —— 雷达带来的信息优势,让盟军在西西里登陆时提前掌握了德军的布防,在阿登反击战中识破了伪装的坦克集群。 战后的雷达技术沿着两条路径飞速演进。英美工程师把平面阵列天线装在预警机上,让探测距离延伸到数千公里;苏联科学家则专注于反制技术,开发出能干扰雷达信号的电子战系统。 这种 “矛与盾” 的博弈持续至今:当美国海军测试新型隐身战机时,中国的米波雷达已经能捕捉到其踪迹;当各国竞相研发相控阵雷达时,自适应抗干扰技术又成为新的竞争焦点。 这些技术突破的背后,是实验室里无数次的公式推演,是生产线上千分之一毫米的精度控制,而不是任何宣传口号里的 “成功秘诀”。 英国战时宣传部门的档案里,保存着当年策划 “胡萝卜谎言” 的会议记录。其中一段话写道:“民众需要简单的答案,而真正的技术原理过于复杂。” 这种思路在今天依然存在 —— 当某些国家宣扬 “产业优势源于管理模式” 时,却对其背后的芯片制造工艺讳莫如深;当舆论炒作 “创新靠资本堆砌” 时,却忽略了基础研究数十年的积累。 对中国而言,从 “两弹一星” 到 “北斗导航”,每一项核心技术的突破都证明:真正的竞争力藏在实验室的烧杯里、机床的刻度上、科研人员的草稿纸上,而不是任何包装精美的 “大道理” 里。 现在的雷达已经能探测隐形目标、追踪高超音速武器,但其本质依然是麦克斯韦方程组的应用。 就像当年的腔磁控管突破,今天的技术竞争同样需要沉下心来钻研原理,而不是被表面的宣传所迷惑。