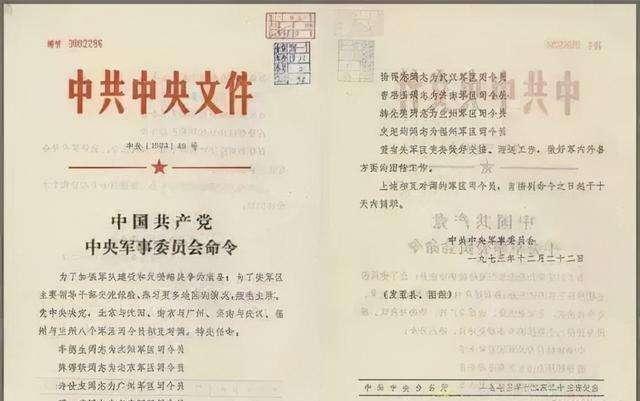

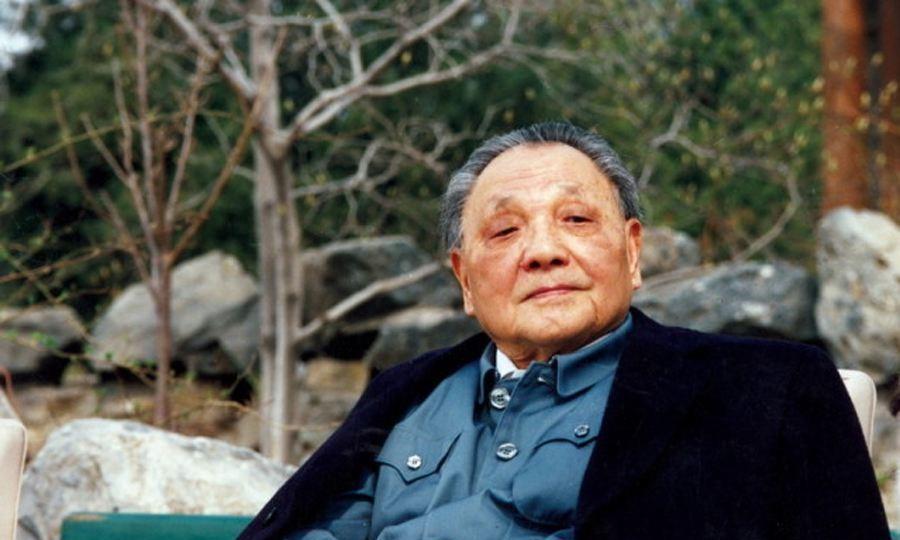

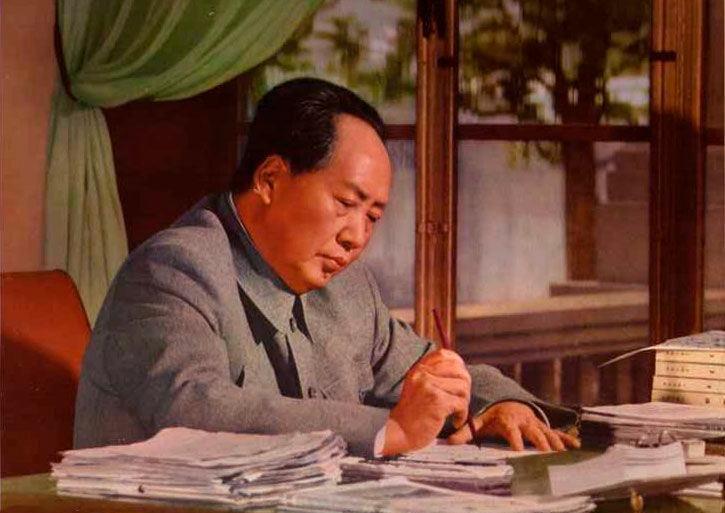

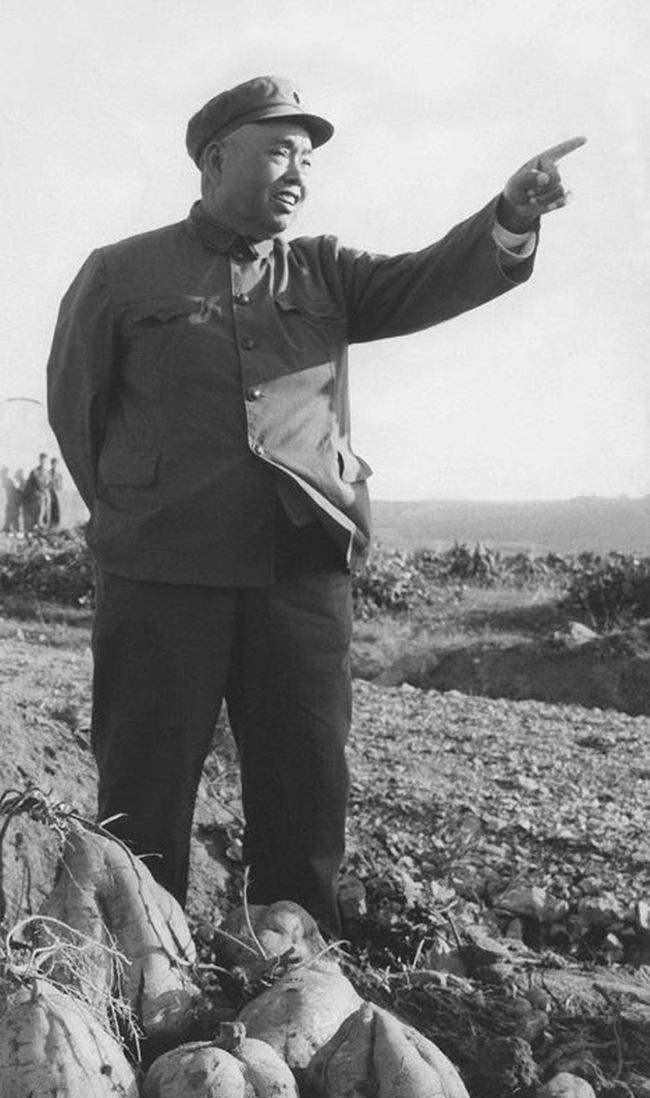

1973年毛泽东让许世友多读书,许世友命下属编写“特供版”红楼梦 “1974年初春的清晨,你又背《红楼梦》呢?”警卫员低声问。话音刚落,留园七号二层的窗子里飘出许世友浑厚的朗读声,他正念黛玉葬花那一回。这样略显突兀的画面,其实缘起于一年前的那场八大军区司令员对调。 时间拨回到1973年12月。那几个月里,北京西山的空气里带着紧张味道:中苏边境仍传来摩擦消息,美军刚从越南撤离不久,华北和东北频繁军演。毛泽东走到决断节点,他要让各大军区主官换位,以免“油在锅里炒糊”。更深层的考量,是让司令员们在陌生环境里重新体会“党指挥枪”而非“枪指挥党”。 政治局会议当天,毛泽东开门见山:“一个地方待久了,司令员就容易当家作主,调一调,心里边就亮堂。”邓小平把自己和毛泽东的茶杯对换,算是表态;叶剑英微笑点头,同样支持。八大军区对调很快定案,紧接着邓小平挂帅总参谋部。 20日,对调会议在人民大会堂举行。毛泽东同将领们握手寒暄,忽然问:“你们谁把《红楼梦》细读过三遍?”众人面面相觑。毛泽东点名许世友——这位久经沙场的大将此前嘲笑《红楼梦》是“吊膀子”书,如今被当众提醒,自觉脸上发热。毛泽东随手背出“身后有余忘缩手,眼前无路想回头”一段,让许世友无处遁形,只能硬声回答:“回去补课!” 离开北京,许世友南下广州。南京军区十八年,他熟门熟路;广州的新气候倒让这位河南硬汉兴奋。抵达留园七号,他第一件事不是看文件,而是圈地种菜、修池养鱼。院子里很快成了“小农庄”,鸡窝、鸽棚一应俱全,连司令部的年轻军官都被派去街头推粪车,给菜地加“农家肥”。 就在这座菜园打理得红火之时,《红楼梦》成为许世友的另一桩“心事”。原先的小本字太细,他翻几页就眼酸。于是秘书孙洪宪被叫来领任务——抄书。孙洪宪没想到,自己要把一百二十回大部头誊写成大号楷体,还得配注释,遇到许世友“不好懂”的句子就再加标点、插图。几个星期后,这部粗纸、蓝格、字号放大一倍半的“特供版”《红楼梦》出炉,厚得像两块砖。 许世友看书的“节奏”很特别:上午巡视菜园,顺便背上两页;下午批阅文件间隙,对着放大镜细嚼慢咽。看完一段,把红蓝铅笔划得密密麻麻;某句喜欢,就抄到袖珍本里,开会时时不时“亮剑”。一年过去,他硬是把这本军区内部特制的《红楼梦》翻了三遍。有人打趣:“司令读书像打仗,先扫荡后占领。”许世友哈哈大笑,却暗自把第三遍批注交给孙洪宪,要求誊清装订,“给北京的老首长看看,许某没有偷懒。” 外人只看到许世友粗枝大叶,却忽略他对“文”的真实需求。战场上他敢用敢拼,离战场他也知“用文化来补短板”。《红楼梦》之外,他还细读《周勃传》,品味“柔能克刚”的旧例。一次小范围谈话,他谈到周勃“阴忍十年终定大局”,突然叹气:“老毛说我像周勃,可周勃最拿手的不是杀敌,是在刀口上稳得住。”这句话让身边参谋若有所思。 广州的党小组会同样体现许世友的“另类教育法”。选组长那天,他把秘书、司机、炊事员挨个调侃,听众笑得前仰后合。等玩笑过后,他才丢下一句:“各干各的行当,但任何人别忘了自己是党员。”这种简单粗暴的提醒,比冗长报告更管用。 1975年,广州军区组织一次野外演习。炊事连带去的鸡蛋个大双黄,参谋部干部惊奇不已,才知这些“秘密军需”出自司令自家鸡窝。许世友不卖蛋,也不允许特供餐桌,“打仗吃不到三黄蛋,平时就别挑嘴”。越是这种“土”规定,越折射出他对纪律的执着。 转眼到1980年。中央军委开会讨论干部退养,许世友提出回南京颐养。不久,他把那部厚重的手抄《红楼梦》封好放进木箱,贴了张字条:“此书与我半生戎马相伴,留赠军区图书馆。”同年,他调离广州。菜园子归后勤管理,鸡窝拆了,鸽棚空着,却多出一块纪念牌:许司令自种自养遗址。 外界常说许世友“粗”,事实上,他粗里有细:军人血性和读书修身并未冲突,而是互补。毛泽东一句“读三遍”,点醒了这位猛将;许世友则用“特供版”回敬,不仅完成作业,还让部下跟着补课。一次偶然提点,带出一本特殊《红楼梦》,也让人看见军中学习风气在七十年代的新动向。那本抄本至今仍存,陈列柜里纸张泛黄,却能清晰看到批注中的硬朗笔画——它正提醒后来人:握枪的手,也该翻书页。