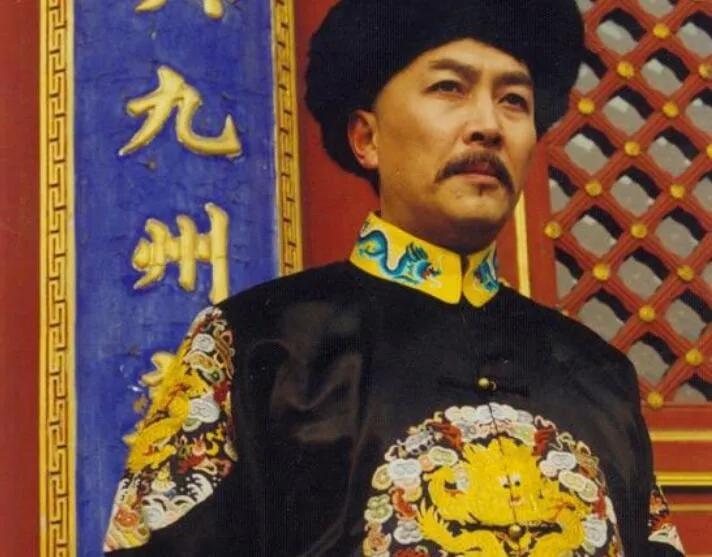

清朝雍正时,两江总督尹继善调任云贵总督,觐见雍正时,雍正问他:“你的母亲受封没有?”尹继善一听,眼泪都快下来了,摘掉官帽叩头,准备说明情况。雍正连忙说:“你不必说了,我知道你是庶出,生母没有封号,你回去吧,后面就有旨意下来”。尹继善赶快叩谢。 他心里清楚,自己虽官居总督,可生母徐氏在家中地位卑微,连吃饭都得站在一边伺候嫡母,穿的还是青布衣裙。父亲尹泰是大学士,最重礼法,从没想过要为一个妾室求封诰命。 可雍正却不一样。他也是庶出,生母德妃当年在宫中也不得不低头,直到他登基才得以追封为太后。他知道那种抬不起头的滋味,也明白一个儿子看着母亲受委屈时心里的痛。 尹继善回家后把消息告诉父亲,没想到尹泰勃然大怒,抄起拐杖就打,直打得儿子官帽落地,孔雀翎都断了。他还骂尹继善不守礼法,竟想借皇恩压父亲一头,连徐氏也被罚跪了一夜。 这事很快传进宫里。雍正听后没有发怒,反而下了一道前所未有的圣旨:册封徐氏为一品诰命夫人,并明令尹泰必须先向徐氏行跪拜礼,再谢皇恩。一个八十多岁的朝廷重臣,竟要向自己的小妾下跪,这在当时简直是惊世骇俗。 可圣旨难违,尹泰只能把徐氏请上主位。当这位一辈子低头服侍人的女人,看见丈夫真的跪在自己面前时,吓得想躲,却被宫女按在椅子上,硬是受了这一礼。 那一刻,她不是妾,是被正式承认的母亲,是朝廷命妇。几十年的屈辱,在这一跪中彻底翻篇。从此她在尹家再无人敢轻视,连嫡妻见了也要称一声“夫人”。 雍正这么做,不只是为了尹继善。他向来认为,家不齐则政不修,大臣的家事也是国事。 他曾公开说,若有官员被妻子压制,可密奏朝廷,他亲自出面处理。在他眼里,家庭秩序与国家治理息息相关。 尹继善的升迁本就是个奇迹。从进士到总督,只用了八年,年仅三十五岁就掌管富庶的两江三省。雍正欣赏他的才干,更欣赏他为百姓做事的实心。 他曾批阅尹继善的奏折时写道:“你父亲积了什么德,才生出你这样的儿子!”这话不是客套,是真心的认可。 而这次为徐氏封诰命,正是雍正“用人唯才、不拘一格”的延续。他不在乎出身高低,只看一个人能不能为国效力。 既然尹继善能为国家立功,他的母亲为何不能享一份体面? 这件事在官场掀起不小波澜。有人私下议论皇帝管得太宽,坏了祖宗规矩;也有人感叹尹继善运气好,连皇帝都替他出头。但更多人开始明白,雍正看重的不只是官位,还有人心。 后来尹继善在云贵治理有方,少数民族送他铜鼓,上面刻着他的名字。他每次写信回家,第一句总是问母亲好不好。他知道,那份体面不只是给母亲的,也是给他这个庶出之子的尊严。 雍正驾崩后,尹继善每次提到先帝,都会落泪。他记得养心殿里那一句“我知道”,没有训斥,没有居高临下,只有一种感同身受的理解。 这份情谊,比官职更重,比恩赏更暖。在等级森严的年代,一个皇帝愿意低头看见臣子背后的隐痛,并用权力去纠正不公,这本身就是一种难得的担当。 尹家后来三代为相,皆清廉自守,家无余财。他们没靠门第起家,却因实干赢得尊重。而这一切的起点,或许正是那一道打破陈规的圣旨,和一个母亲终于挺直的腰板。