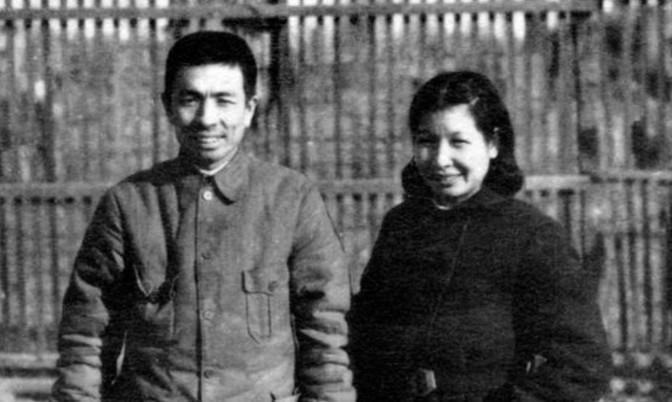

1948年的一天,大病初愈的辽北省书记陶铸一家准备外出,半道上遇到1位日本女护士(已经投降,在我军医院工作),便讲:“你上车,我们载你一程。”谁料陶夫人听后,雷霆大怒道:“不准她上车,她自己走回去!” 陶铸1908年出生于湖南祁阳的汉子,年轻时就投身革命。他在黄埔军校读书时加入共产党,后来参加了南昌起义和广州起义,胆大心细。1929年,他在福建搞了场厦门劫狱,把被捕的同志救了出来,干得漂亮。1933年,他在上海被国民党抓了,坐了几年牢也没屈服,还在狱里啃书研究理论。抗战爆发后,他1937年出狱,立马投入抗日工作。到了1945年,他被派到东北,担任辽北省委书记,忙着土改、建根据地,忙得脚不沾地。1948年,他刚在哈尔滨动完手术,身体还没缓过来,但工作没停过。 陶铸不是那种高高在上的领导,他为人实在,接地气,对同志有情有义。这次外出,他是想稍微喘口气,毕竟大病初愈,谁不想放松一下? 再说陶夫人曾志,她也不是省油的灯。她跟陶铸一样,是个老革命,经历过枪林弹雨,意志比钢还硬。她跟陶铸是并肩作战的战友,俩人感情深厚,但性格上各有棱角。曾志对日本侵略者的仇恨,那是刻在骨子里的。抗战那几年,日本人在中国烧杀抢掠,她亲眼见过太多惨事,心里早就攒了一笔账。这股恨,不是一朝一夕能消的。 那天,陶铸一家看完电影,坐着马车往回走。半路上,他们碰到了一个日本女护士。这女的不是敌人,而是战后投降留下来,在我军医院干活的人。她还护理过陶铸,算是有点交情。陶铸这人,心眼儿好,看她走路挺辛苦,就随口说让她上车搭一段。按他的想法,这没啥大不了,小事一桩。 可曾志一听,火气蹭地就上来了。她态度很硬,觉得日本人没资格享受这种待遇,哪怕这女的现在为我军工作。她脑子里全是战争的阴影,哪能轻易咽下这口气。陶铸则觉得,这女的已经投降,还帮过自己,咋就不能宽容点呢?他想的是革命的大局,得有点人道精神。 俩人你一言我一语,争得不可开交。陶铸性子温和,但原则上不退让,甚至急得掉了泪。曾志也不是不讲理的人,见丈夫这样,她也冷静下来,觉得自己当众顶撞有点过了。这场争执才算慢慢平息。 这事儿乍一看像是小两口拌嘴,其实不然。曾志的怒火,来自对日本侵略者的深仇大恨。那时候,战争刚结束没几年,全国上下对日本人的怨气还没散。陶铸的态度,则是革命者的另一种胸怀——他看重的是这女护士现在的身份和工作,觉得不能一竿子打死所有人。这不是谁对谁错,而是两种情感、两种立场的碰撞。 这场争执,暴露了战争留下的伤疤有多深,也让人看到革命者既有铁骨铮铮的一面,也有柔软的一面。陶铸和曾志都不是完人,他们的反应很真实,很人性化。 争执没影响俩人的感情,更没动摇他们的信念。平息之后,他们继续干革命。1948年,陶铸在辽北省忙着土改,组织群众支援辽沈战役。沈阳解放后,他接管城市,忙着恢复生产。1949年,他又跑去北平,参加和平解放谈判,把傅作义的部队整编过来,干得有声有色。新中国成立后,他在广西、广东当领导,推动经济和教育,始终没闲着。1969年,他因病去世,才61岁。曾志比他活得长,一直到1997年才走。她们女儿陶斯亮,后来也继承了父母的精神,成了新中国建设的一员。 这对夫妻,用行动证明了争执只是小插曲,他们的目标从来没变过——为人民、为国家奋斗到底。 这场马车上的争执,其实是战争后遗症的一个缩影。那时候,很多人对日本人都有复杂的情绪,既恨得牙痒痒,又得面对现实。陶铸和曾志的反应,就是这种情绪的真实写照。他们不是圣人,也有七情六欲,但他们能和解,能继续往前走,这才是革命者的厉害之处。