1945年10月,阎锡山的侍从秘书李蓼源被从办公室带走,上车后直接开到荒郊,在那里, 他的墓坑已经挖好。这时候,负责处决他的政卫师长犹豫了,才20岁,看着挺不错的年轻人,杀了他,可是连口供都没有啊……

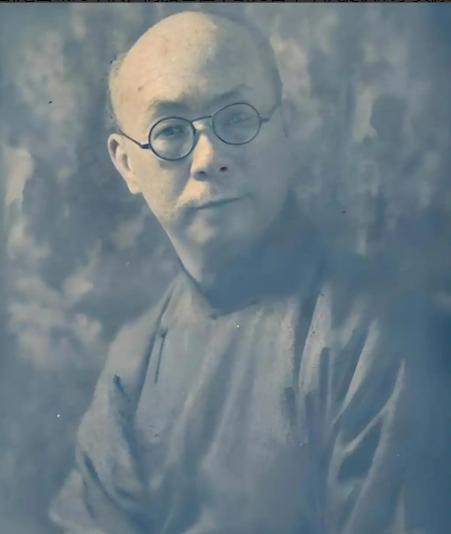

李蓼源出生于1925年河南淮阳一个世代读书的家庭,早年家庭变故促使他1938年秋季携带介绍信前往山西,加入抗日队伍。他进入中央宪校太原分校接受军事和政治教育,课程安排包括早晨操练和下午研读,到1941年2月完成专修科毕业。

毕业后,经赵戴文引荐,他直接进入第二战区长官部侍从室,获得少校军衔。办公室位于克难坡总部,他日常跟随阎锡山,记录讲话并整理成稿,处理每日二三十封来信。

随着总部迁回太原,他升为中校,负责编辑阎的演讲集如《抗日丛书》。1945年日本投降后,太原恢复部分秩序,阎锡山准备62岁生日,指示李蓼源编印《革命动力》,选取十余篇旧文。

在复兴日报社印刷过程中,两位旧识前来,李蓼源边审稿边闲聊,他们讨论阎的文字,他随手在稿边写下几行涉及不同主张的字句。样稿上报后,引发事端。

1945年10月29日黄昏,太原城门半掩,李蓼源在复兴日报社办公室整理样稿,三名卫兵进入,将他带走。卫兵抓住胳膊,按住肩膀,推向门外停放的轿车,贾宣宗站在旁侧,示意推进后座。

车门关闭,引擎启动,驶出城门,进入城郊荒野。轿车停在小径尽头,卫兵拽出李蓼源,推到挖好的土坑边。坑深约两米,边沿土块松散。

贾宣宗绕坑走动,军靴踩踏枯草,他停步,盯着李蓼源的脸庞,摇头低语:这么年轻,看着还行,杀掉的话,连个口供都没。卫兵举枪待命,贾宣宗继续踱步,捡起枯枝扔进坑里,后挥手示意带回。

拷问随即展开,杨贞吉带队搜查李蓼源住所,翻找纸张,然后押到农家院落,绑上老虎凳,木楔逐步推进,膝盖发出声响。七天内反复施加电击和压杠,杠子加重时,他昏厥,醒来继续。

阎慧卿前来窑洞,查看伤口,擦拭血迹。赵宗复组织营救,买通狱卒,伪造文书,在混乱中用卡车运出。获释后,李蓼源前往北平,加入民盟,担任文史工作者,在山西大学授课。晚年参与人大会议,2022年11月逝世,骨灰部分撒入汾河。

从背景看,李蓼源的加入侍从室源于教育背景和引荐,这在当时是常见路径,许多青年通过学校进入军政系统。事件爆发于印刷失误,暴露了言论控制的严苛,阎锡山对文字的敏感源于政治压力。

日本投降后,国民党内部派系斗争加剧,阎锡山急于稳定山西,避免任何亲共倾向扩散。贾宣宗的角色作为政卫师长,负责执行,但其犹豫源于对程序的顾虑,这在军阀体系中并不罕见,常因人情或风险评估而调整。

后续拷问过程展示了国民党特务机构的残酷,杨贞吉作为警务处长,执行“熬刑”命令,使用多种刑具,旨在逼供。李蓼源坚持七天,显示出个人韧性。阎慧卿的介入基于家族关系,五堂妹身份让她有影响力,促成缓刑。

营救行动由地下工作者协调,利用国军溃逃混乱,体现了社会网络的作用。释放后,李蓼源的职业转向文史,参与民盟活动,体现了从军政到文化领域的转型。这段经历在山西文史中被记录,强调个人在历史洪流中的坚持。

这个事件的逻辑在于,从背景积累到突发冲突,再到化解结局,形成完整链条。内涵深远,提醒权力应服务民众,而非压制异见。接地气地说,像李蓼源这样的年轻人,本想通过工作立足,却卷入漩涡,幸存靠的是运气和帮助。书面化地说,历史记载此类事件,有助于理解民国末期的社会矛盾。