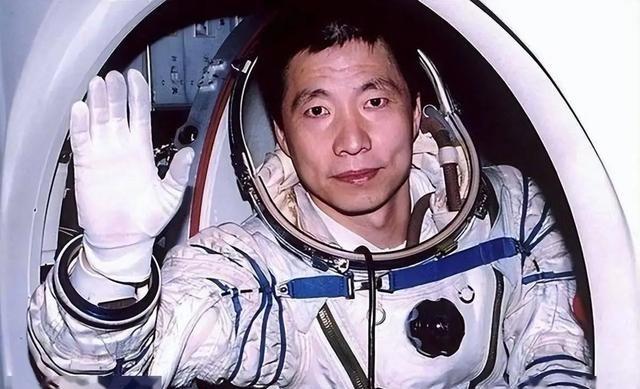

杨利伟为什么此后再也没有重返太空?其实他能平安落地,已是死里逃生,当年飞天时,那26秒险些丧命的震动、神秘莫测的敲门声、窗外玻璃突现裂痕……每一幕都惊心动魄。至于后来没再飞,他本人也给出了自己的解释。 杨利伟1965年出生在辽宁绥中县一个普通家庭,从小接受基础教育,初中高中都在当地学校完成。1983年,他通过空军招飞选拔,进入空军第八飞行学院学习四年,毕业后分配到空军部队担任飞行员。那里他积累了超过1350小时的飞行经验,驾驶多种战斗机执行任务。1998年,中国载人航天工程选拔首批航天员,杨利伟从1500多名飞行员中脱颖而出,成为14人之一。从那时起,他在北京航天城接受严格训练,包括离心机测试、水下模拟和生存技能练习。这些训练持续几年,确保他能应对太空环境。2003年,杨利伟被选为神舟五号任务执行者,那时他38岁,身体素质保持在巅峰状态。整个过程强调团队协作和技术准备,国家投入大量资源支持航天员选拔和训练体系。这段经历让他从空军飞行员转型为航天员,标志着中国航天事业的起步阶段。 选拔后,杨利伟的日常训练包括高强度体能和专业知识学习,他定期体检以维持健康。空军背景让他适应高空操作,但航天训练更注重失重和隔离环境。1998年至2003年,他参与多项模拟任务,逐步熟悉飞船系统。国家航天局组织专家指导,确保每位航天员掌握应急处理技能。杨利伟在队友中表现突出,技术可靠,这也是他被选中的原因。整个航天员队伍强调纪律和合作,避免个人英雄主义。训练基地配备先进设备,如模拟舱和医疗设施,支持航天员全面准备。杨利伟的转变反映了中国航天从零起步的努力,那时技术还依赖自主研发,面临诸多挑战。他的经历激励后来者,显示出坚持和专业的重要性。 2003年10月15日,神舟五号发射,杨利伟进入飞船执行任务。升空约120秒后,火箭与飞船产生低频共振,持续26秒,这段时间振动强烈,影响身体正常功能。共振问题是早期技术匹配不足导致,后来通过设计优化解决。振动结束后,杨利伟继续监控仪表,确保飞船稳定进入轨道。轨道运行中,他听到舱外敲击声,像锤子砸铁的声音,断续出现。这声音来源不明,杨利伟报告地面,但当时无法解释。后来研究显示,可能因太阳能帆板展开或材料热胀冷缩引起。整个飞行持续21小时,杨利伟绕地球14圈,执行预定实验。返程时,进入大气层,舷窗出现裂痕,这是烧蚀层正常反应,非结构损坏。降落后,杨利伟嘴角有伤,但整体安全着陆。这次任务标志中国成为第三个独立载人航天国家,积累宝贵经验。 飞行中,杨利伟面对的敲击声持续几分钟,他检查设备无异常,继续任务。声音在太空真空环境中传播方式特殊,地面控制中心也无法立即确认。事后,杨利伟在采访中提到,这声音至今部分未解,但科学解释指向飞船结构变化。舷窗裂痕出现在再入阶段,高温摩擦导致,杨利伟观察到纹路扩展,但飞船设计确保安全。整个过程考验航天员冷静,杨利伟严格按程序操作,避免慌乱。神舟五号成功依赖团队支持,地面工程师实时监控数据。任务暴露早期问题,如振动和未知噪音,这些反馈用于后续改进。杨利伟的经历突出航天风险,强调技术迭代的重要性。那次飞行不是个人冒险,而是国家实力的体现。 返回后,杨利伟接受医疗检查,发现内脏和骨骼有隐性损伤,振动影响较大。他表示,活着回来已是幸运,不再追求个人多次飞行。国家政策转向常态化任务,让更多航天员参与,杨利伟转入地面工作,担任训练指导。2005年,神舟六号发射,他提供经验支持,帮助解决振动问题。后续任务中,杨利伟参与设计改进,确保安全性提升。他升任载人航天工程副总设计师,负责规划和新人培养。中国航天从神舟五号起步,逐步实现多艘飞船上天。杨利伟的角色从执行者转为推动者,贡献于团队发展。他的选择反映成熟航天体系,避免首位航天员过度风险。这段转变显示出长远规划,优先整体进步而非个人成就。 杨利伟在幕后工作包括分享飞行数据,帮助工程师分析敲击声和裂痕原因。这些改进应用到神舟七号出舱任务,确保航天员安全。他带出一批年轻航天员,通过讲座和模拟训练传授知识。2011年,天宫一号发射,杨利伟参与对接准备,推动空间站建设。中国航天局扩大队伍,杨利伟的经验成为教材,避免重复错误。他的无怨无悔态度,源于对事业的理解,让更多人飞行更有意义。空间站时代,杨利伟继续指导国际合作,提升国家影响力。这段发展突出集体努力,航天不是一人之事,而是代代接力。杨利伟的退居二线,铺平后来道路,体现责任担当。