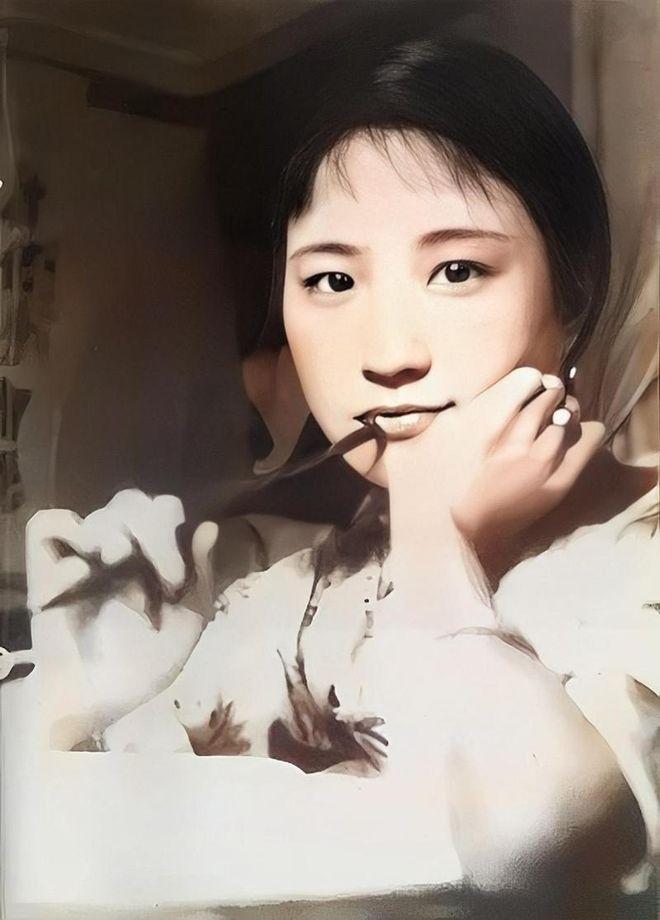

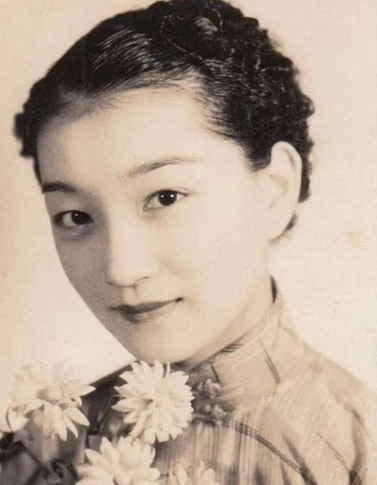

32岁林徽因蓬头垢面,哭着对母亲说:你让我生不如死,不配有孩子 “1936年初春的傍晚,’妈,你到底想让我怎样?’林徽因哽咽着,把手里的茶盏重重放在炕桌上。”一句话搅得屋里人心惶惶,谁也没有料到这位素来温雅的女学者,会在自己家中失声痛哭。那一年,她32岁,身体虚弱,工作繁忙,而屋檐下的亲情矛盾却把她逼到崩溃边缘。 事情并非一夕爆发。若把时间拨回十五年前,线索就渐渐清晰。1910年代末,北京。那时的林家在外人眼里是典型的书香门第:祖父前清进士,父亲林长民留学归来,主张新式教育。院子深深,竹影摇晃,小姑娘林徽因在门廊下读唐诗的身影,常被左邻右舍津津乐道。可门板一合,后院却常年笼着阴翳——母亲何雪媛裹着三寸金莲,脾气火爆,动不动就对佣人喝骂。她识字不多,却爱面子,对丈夫的新宠程氏更是心知肚明又无计可施,胸中憋闷,便逮住女儿宣泄。 何雪媛曾经年轻漂亮,可进入林家后发现“才子型”丈夫只把她当传统意义上的“女主内”。更糟糕的是,她只接连生下两个女儿,并未给林家添男嗣。林长民“为香火考虑”又纳程氏为妾。程氏温顺识大体,接连产下四个儿子,很快成了全家焦点。前院热闹非凡,后院冷烟荒草。父亲每次回家,只拎着礼物径直往程氏房里去,这一幕像针扎一样刺激何雪媛。她无法与丈夫理论,便把挫败感倾泻到女儿身上,一吵就没完没了:“你爸心里只有他们,你别去凑热闹。”小林徽因揪着衣角,既想得到父亲夸奖,又怕母亲发脾气,这种两难情绪伴随她整个少女时期。 1920年,16岁的林徽因随父赴欧。她第一次远离母亲的怨气,才惊觉外面世界如此宽阔——英国圣保罗大教堂的穹顶、巴黎塞纳河畔的夜灯,都在对她说:“建筑可以如此诗意。”也是那时,她和梁思成并肩行走,谈理想,谈艺术,幼年的纠结似乎被海风吹散。然而,电报一声:林长民在东北因政局动荡遇难,家里的天又塌了半边。林徽因咬牙完成学业,靠梁启超资助回国,心里明白,从此肩上背的不止是建筑图纸,还有全家的生计与情感裂缝。 回国后,她与梁思成在北平古建研究所埋头测绘,白天爬屋脊、钻斗拱,晚上还要赶论文。可工作再忙,家里那块老疙瘩始终解不开。何雪媛居住在梁宅东跨院,动辄挑剔儿媳、责骂佣人。有时仅仅因为晚饭多放了盐,她就能嘟囔半宿。林徽因一边翻译《建筑史》,一边听院子里母亲的怨声,心脏像被线锯慢慢拉扯。 家庭矛盾真正失控,导火索是同父异母的弟弟林恒。1935年末,17岁的林恒因学费困难来北平求助。林徽因念父亲在天之灵,毫不犹豫让弟弟住进自家书房。没想到,这举动彻底点燃何雪媛的怒火——在她眼里,程氏的儿子象征着自己一生的失意。老人家话里话外都是冷嘲热讽:“林家没你住的地儿!”林恒血气方刚,几句回嘴后场面不可收拾,整座四合院鸡犬不宁。梁思成劝不住,佣人都躲进灶房。林徽因夹在中间,进退两难,有时一转身就到院子角落呕血——这并非夸张,她当时确诊肺结核初期,医生一再叮嘱要静养。 1936年那天傍晚,吵闹持续了整整三个钟头。林徽因连洗脸的力气都没有,鬓发散乱,衣袖上沾着墨点。她实在撑不住,把母亲责骂弟弟的粗话原样顶回去:“你让我生不如死,不配有孩子!”一句话甩出,她整个人瘫坐在炕沿,手背上满是细汗。屋里静得可怕,只听见门外风吹杨树叶窸窣。梁思成站在门口,迟疑半晌才递上一杯温水。那一刻,学界公认的民国女神、建筑才女,不过是个疲惫至极的女儿。 事后,她写信给好友金岳霖,信纸两行字模糊成片:“这三天,我自己的妈妈把我赶进人间地狱。”金岳霖读后握笔良久,回信只有一句:“活下去,比什么都要紧。”这句看似平平的叮嘱,林徽因当时却握着泪流不止。她没有沉溺悲怆,依旧白天画图、晚上改论文;甚至在抗战全面爆发后,带病奔赴昆明、重庆,测绘营造学社资料,下乡勘察木构。对外,她是坚定的学者;对内,她依旧要定期给母亲寄钱,哪怕对方从未道歉半句。 有人或许会疑惑:为何不干脆与母亲分居?放在今天似乎是个简单选择,可在30年代“孝”的文化压力下,子女与父母决裂等同于自绝于世。更何况,何雪媛虽刻薄,却是林徽因成长链条里无法切割的节点;林徽因深知,没有母亲,自己也不会来到世上,更不会拥有后来的才情与机缘。矛盾,就这样被时代与伦理封死,只能硬生生耗在她脆弱的肺叶上。 值得一提的是,晚年的梁思成回忆妻子时,说过一句夹杂心酸的话:“她最怕两样东西——尘土和沉默的哭声。”尘土来自古建测绘时的飞灰,沉默的哭声则来自母女无休止的对峙。林徽因最终因病早逝,医学报告写的是“肺结核并肾衰竭”,而旁人眼里,长期的精神折磨未必不是隐形凶手。 回看林徽因这段不为外人道的苦楚,多少映射了那个时代“原生家庭”无解的悖论:父辈观念的迂腐、家族结构的失衡、女性自我意识的崛起,被统统塞在同一个四合院里,一旦外部冲击——战争、疾病、经济危机——接踵而来,内部裂缝就会以最快速度撕开。

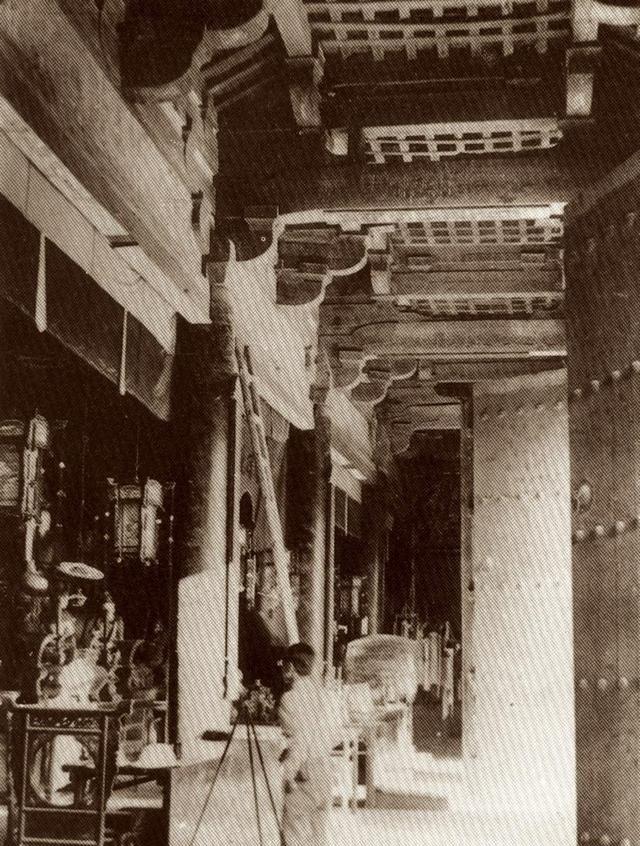

![[点赞]这是天安门原来的样子,事实证明,梁思成和林徽因是有远见的人,可惜,在郭](http://image.uczzd.cn/13238487042392019175.jpg?id=0)