1986年,陈永贵病逝,大寨搭了灵棚,昔阳县领导:不拆,就不去祭奠。在得知此事后,“铁姑娘”郭凤英这样说…… 陈永贵病逝,昔阳大寨搭起灵棚祭奠,却遭地方领导抵制,称“若不拆灵棚,就不去祭”。面对风波,“铁姑娘”郭凤英发出怎样的回应?这个回应背后有何深意? 1986年3月26日,陈永贵因肺癌病逝于北京。按照家属遗愿,骨灰要安放回大寨虎头山。消息传到昔阳县,村庄迅速在县城入口与大寨展览馆之间建起临时灵棚。红布帘、花圈、横幅极具民俗风格,气氛庄重但带迹乡土。 灵棚搭起当天,昔阳县部分领导集体观望却无法下定决心。不久传出会议决定:若灵棚不拆,县领导代表就不会前往大寨祭奠。所谓“拆不拆”成一句硬性政治要求,意味着祭奠成了阶级清洗的政治表态。 灵棚反倒成为焦点:曾把毛泽东号召“大寨革命”置入全国视线的英雄,如今节后却被现任领导用作政治分隔线。一些地方干部将灵棚视为“左残余”、或“文革遗风”象征,对外强调自己“支持改革开放”,对内认为灵棚“不符合新时代形象”。于是,在灵棚未拆前,代表群集拒绝参与集体悼念。 当地群众在县城与大寨之间游行示威,哭喊声不绝于耳。有老农来到县政府门前,扛着“还我乡亲骨灰”字幅。县城秩序一度紧张。灵棚本属于悼念场地,而此刻成为社会矛盾爆点:陈永贵已故,却未能得到官方认可的悼念。 在灵棚仍矗立时,郭凤英站了出来。郭凤英乃大寨出身,知名劳动女性代表,曾被中央媒体誉为“大寨‘铁姑娘’”之一,以体力与战斗力著称,参与大寨农业建设与志愿宣传多年。她代表“女民工精神”形象,也代表大寨群众与陈永贵共同奋斗的记忆 。 当时媒体报道她发声表示:县领导不去,但不能阻止乡亲表达哀思。她强调灵棚是乡土情感,不是政治符号。灵棚是否存在,与是否敬重已故乡亲无关。她说,若领导不去,村里百姓自会继续跪拜、撒纸钱、唱旧谣。文革过去,但情感不灭;一个老人的离去,不能因为官场态度影响乡情。 这一表态并不激烈,却带出乡村群体与官方结构间断裂——群情可控,记忆难灭。她没有用批判语言,也没有喊口号,只在灵棚边静静站立。有影像显示,她穿一身蓝灰衣服,手上持一束素花,站在灵棚前静立。背后群众排列,没有喊口号,却发出持续哭声。这静默与官员的叫停决绝形成鲜明对比。 媒体称这一刻,是“乡土对抗官场”的分水岭之一。郭凤英以一人之力,让灵棚不再被视为“文革遗物”,而成为农民身份记忆的象征。离县府几里外的灵棚,成了草根与结构对话的节点。

论道

永贵精神永存

章丰

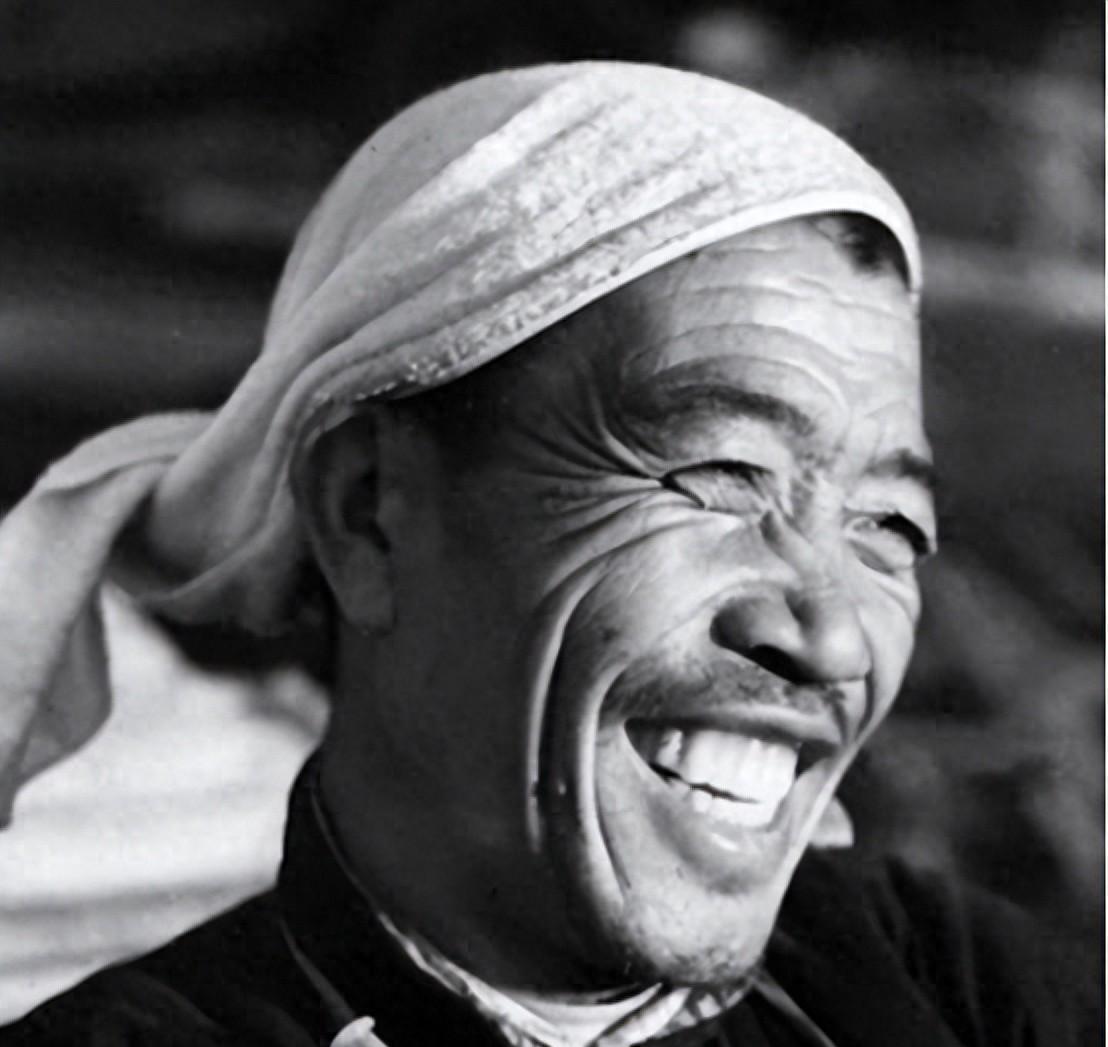

连名字都搞不清,这样也来凑热闹?