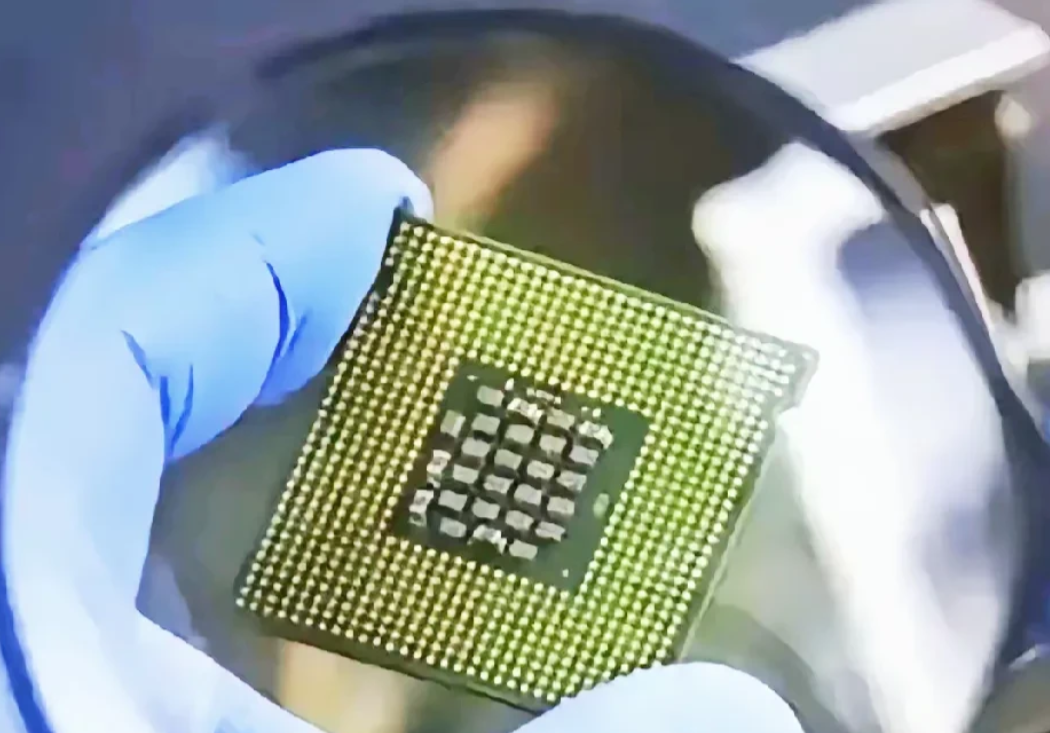

“给钱也不卖给中国?”日本和德国为打压中国发展,联合断供高铁车轮,单方面毁掉上亿订单。不料,他们还没来得及得意,就被中国的“应对措施”彻底打脸! 据媒体报道,2023年当德国与日本自诩扼住了中国高铁发展的命脉,联手撕毁价值8000万美元的高铁车轮大单时,他们满心期待看到的,或许是这个东方巨人踉跄倒地的狼狈身影。 毕竟,那承载着数百吨重量、以350公里时速飞驰的关键轮对,其精密制造技术长期被德日垄断,中国每年为此支付的进口费用高达数十亿元,几乎别无选择。 同样,在2008年北京奥运前夕,中国也面临过类似的窘境。为了缓解奥运期间巨大的交通压力,中国满怀诚意向德日抛出巨额订单,期盼获得急需的高铁车轮。 然而,对方不仅坐地起价,更在关键时刻突然毁约,意图让中国在全世界面前难堪。但这一次,他们显然错估了对手。 面对德日联手发起的车轮断供战,中国并未如他们预期般惊慌失措。中国早已未雨绸缪,提前储备了相当数量的关键轮对资源,这份冷静的计划,让德日精心策划的技术围堵瞬间哑火,徒留一地尴尬。 然而,中国又岂会满足于被动防守?真正的反击,早已在无声处惊雷般酝酿,时间回溯至那段被卡脖子的艰难岁月。 当德日凭借技术壁垒,将高铁车轮定价推至令人咂舌的高度时,中国高铁人便已立下铮铮誓言,核心技术必须掌握在自己手中! 于是,一场瞄准轮对核心技术,特种材料配方与极端精密加工工艺的攻坚战悄然打响。无数科研人员埋首实验室与车间,与毫厘之间的误差较劲,挑战着材料疲劳极限的认知边界。 2014年,国产高铁车轮成功试制,标志着中国突破了轮对自主化的关键瓶颈。更令德日厂商脊背发凉的是,中国产品不仅质量过硬,价格还极具竞争力。西方国家昔日的傲慢,在真正的实力面前,迅速沦为一个苍白的笑话。 最具戏剧性的一幕发生在德国老牌轮对巨头BVV身上,这家拥有175年辉煌历史的公司,在中国市场的激烈角逐中一度濒临绝境。 2017年,当中资的富山企业有限公司果断出手将其收购时,德国人或许未曾想到,这竟成了BVV命运的转折点。依托中国庞大的市场需求与资金技术赋能,BVV奇迹般扭亏为盈。 仅仅两年后,它便在中国新造动车组轮对市场豪取50%份额,将曾经的一家独大格局彻底改写为两强争雄。 更雄心勃勃的是,BVV计划在中国青岛建立新的生产基地,目标直指返销欧洲,这无异于在“师傅”的家门口插上了一面象征中国产业力量崛起的旗帜。 与此同时,另一条国产化战线也高歌猛进。在山西太原,由中意合资起步的智奇公司,早已摆脱了单纯依赖外方的模式,建立起包括车轮、车轴在内的完整研发体系与年产数万条轮对的强大产能。 而在安徽马鞍山,马钢股份历经十四年卧薪尝胆,终于在2022年宣告高铁车轮国产化的完全突破。 走进智奇的实验室,你会看到轮轴正经历着上亿次的疲劳震动测试,其严苛程度正是中国对安全零容忍态度的缩影。 回望这段充满硝烟的技术突围之路,我们不得不思考,德日精心构筑的技术壁垒,最终为何反噬自身?答案或许就在国产替代这看似笨拙却无比坚韧的四个字里。 但是,国产化之路绝非坦途,它意味着运维部门要同时啃下国产与进口两套技术资料,意味着软件系统需要翻倍扩容以承载海量新数据,意味着财务流程陡然复杂,档案税票都得准备双份,工作量几乎翻倍。 在某些奉行造不如买的精明人眼中,这简直是自找麻烦的傻功夫。然而,正是这份傻气,撑起了中国产业的脊梁。 所以,高铁车轮的国产化突破,其意义远超单一部件。它象征着中国高端制造业冲破封锁、向上攀登的顽强生命力。 在中国高铁这张国家名片飞驰全球,从采用中国标准的雅万铁路、中老铁路,到近期印度宁愿多付1.6%溢价也要选择中国车轮的订单,无不印证着自主创新的强大引力场。 参考资料: 给钱也不卖给中国。” 2023年,日德为打压中国发展,决定断供高铁车轮,毁掉与中国的上亿订单,结果正当他们得意之时,不料我国却“早有应对”—— 中网市场 2024-04-29 我国研制出时速300公里以上高铁车轮用钢—— 光明网2017-07-11 高铁轮对破垄断:车轮上的黄金生意—— 新浪财经2020-03-13

相识※有缘

应该对等制栽小日本及德国鬼子

用户14xxx23

这两个二战战犯决非善类!!

独角犀

只有整死它们,要不永远作妖!

用户89xxx32

不要胡吹,一开始有学有模仿。只是学的不错。