1965年,杜月笙的四姨太姚玉兰外出打牌,突然全身燥热,坐立不安,她心中有不好的预感。于是,赶忙回家。不料,刚踏进家门,就听到房内传来声音,跑进屋一看,姚玉兰哭成了泪人。

那年11月的一个阴天,台北一理发店的玻璃门被推开时,风铃惊醒了昏睡的店主。

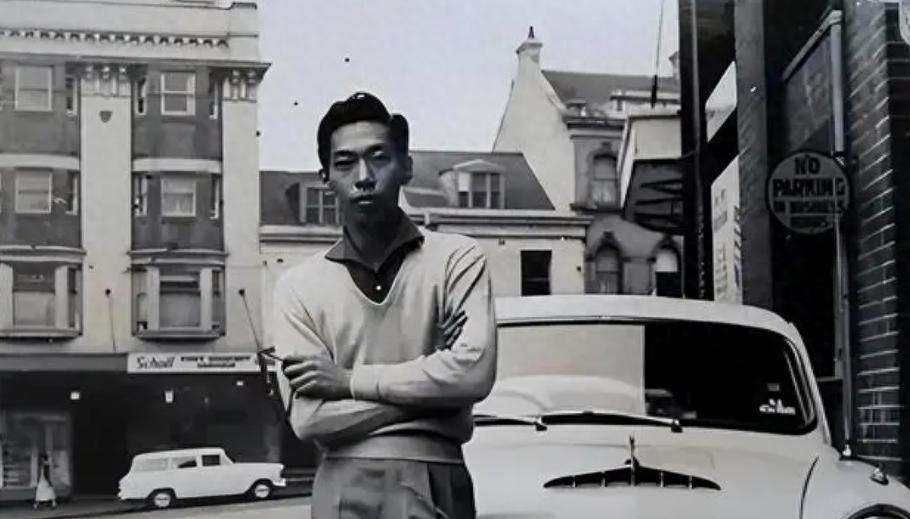

29岁的杜维嵩缩进褪色的皮椅,镜中映出一张浮肿的脸,这位上海滩教父杜月笙最宠爱的幼子,此刻口袋仅剩理发用的两元硬币。

当剪刀落下碎发,他未曾想到,三十分钟后钱包的离奇失踪,将引向崇德公墓冰冷的第29号墓穴。

她作为杜月笙晚年最宠爱的夫人之一,她为杜家延续了子嗣,并因善解人意、知书达理的性格深受宠爱。杜月笙曾公开表示她“端庄贤淑”,晚年仍保持风韵。

而杜月笙作为中国近代上海青帮头目,其一生毁誉参半,既是热衷慈善的社会活动家,又是靠烟赌发迹并参与镇压革命的争议人物,体现了旧上海社会转型期的复杂矛盾。

话说在1936年的上海杜公馆,晚年生子的杜月笙怀抱幼子杜维嵩,眼中尽是迟来的柔软。

那时候杜家掌控着全球80%的海洛因贸易,公馆内终日流转着各界名流。

这位年近五十得来的幼子,自小便被特权浸泡,佣人跪侍穿衣,保镖随行出门,连弄脏鞋面的雨水都有人抢先拭去。

杜月笙对其他子女实行铁腕教育吗,长子杜维藩因逃学被抽十鞭,女儿杜美如因外语不及格挨耳光。

唯独对杜维嵩,他撤去所有规矩。

当留学归来的杜维善带回地质学书籍时,杜维嵩正用金箔包裹的糖果投喂锦鲤,当次子杜维垣苦练外交辞令时,他躺在法式躺椅上数弄堂飘过的云朵。

父亲烧毁价值千万的借条时,15岁的他只关心能否换辆新跑车。

在1951年8月香港坚尼地台18号,杜月笙临终前将11万美元遗产分成11份。

当姚玉兰攥着分给幼子的1万美元存单时,杜维嵩正因保镖被遣散而暴怒踢门,他尚未明白,这张薄纸将是家族最后的馈赠。

迁居台北后,杜家光环在岛内急速褪色。

大姐杜美如成为约旦大使馆职员,七哥杜维善在澳洲研究古钱币,连曾被蒋经国追捕的三哥杜维屏也在巴西重起炉灶。

唯有杜维嵩守着母亲姚玉兰,在狭窄公寓里挥霍最后积蓄。

当姚玉兰典当翡翠耳环支付房租时,他却在黑市用三百美金换了条假鳄鱼皮带,那曾是上海杜公馆佣人的标配。

而案发当日的理发店弥漫着劣质发油味。

杜维嵩闭眼忍受剪刀的拉扯,恍惚回到上海华懋饭店的理发厅,印度师傅托着银盘奉上香槟,英国剪刀在发梢跳舞,镜中突然出现的店主怒容将他拽回现实,“两块钱!”

摸索西装内袋的十秒间,冷汗浸透衬衫衬里。

那只装着全家合照的鳄鱼钱包不翼而飞。

他嗫嚅着“明日送来”的承诺被店主冷笑打断,“杜月笙的棺材板都朽了,你唬谁?

推搡中他跌进满地碎发,围观者的哄笑如剃刀刮过耳膜。

出丑之后奔回公寓的杜维嵩反锁房门。

五斗柜最底层压着杜维善半年前的来信,赴澳机票已订,速学基础英语,信封从未拆封,旁边安眠药瓶却已见底。

他凝视镜中浮肿的眼袋,那里曾映照过外滩最璀璨的霓虹,如今只剩台北雨季的霉斑。

当姚玉兰因牌局心悸冲回家时,撞门声惊飞了窗台麻雀。

29岁的杜维嵩蜷曲如子宫中的胎儿,假鳄鱼皮带散落脚边,药瓶滚在七哥寄来的信封旁。

抢救医生翻开他眼皮时,瞳孔已映不出母亲撕心裂肺的哭喊,只凝固着理发店旋转的碎发雪片。

台北崇德公墓新立的石碑上,“杜维嵩1936-1965”的刻痕尚沾着土腥。

姚玉兰摆放的栀子花丛中,有张烧去半角的上海外滩明信片,那是儿子生前最后的珍藏。

葬礼无人吊唁,唯孟小冬派弟子送来挽联,“荣华转头空,浮生原是梦。”

二十年后的约旦安曼,杜美如餐厅门前的五星红旗猎猎作响。

当记者问及幼弟,她望向东方轻抚白发,“杜家儿女都趟出了生路,除了那个被宠坏的孩子海峡对岸的上海博物馆里。

杜维善捐赠的丝绸之路古币在展柜流光溢彩,捐赠证书与幼弟的死亡证明隔着时空叠印,恰似这个家族撕裂的隐喻。

杜维嵩的墓碑至今面朝北方。

每年清明细雨濡湿碑文时,水痕总在“1936”与“1965”间洇出深痕,如同当年理发店地板的碎发图案。

当上海杜公馆旧址变身金融大厦,当台北公寓拆迁改建便利店,这方青石成了最刺眼的时代注脚,特权喂养大的灵魂,终将在真实世界的剃刀下流血而亡。

历史碾过时,从不为温室花朵预留温床。

温室成长的花朵经不起一点风吹雨打,日晒雨淋的,除了能看它啥也做不了。