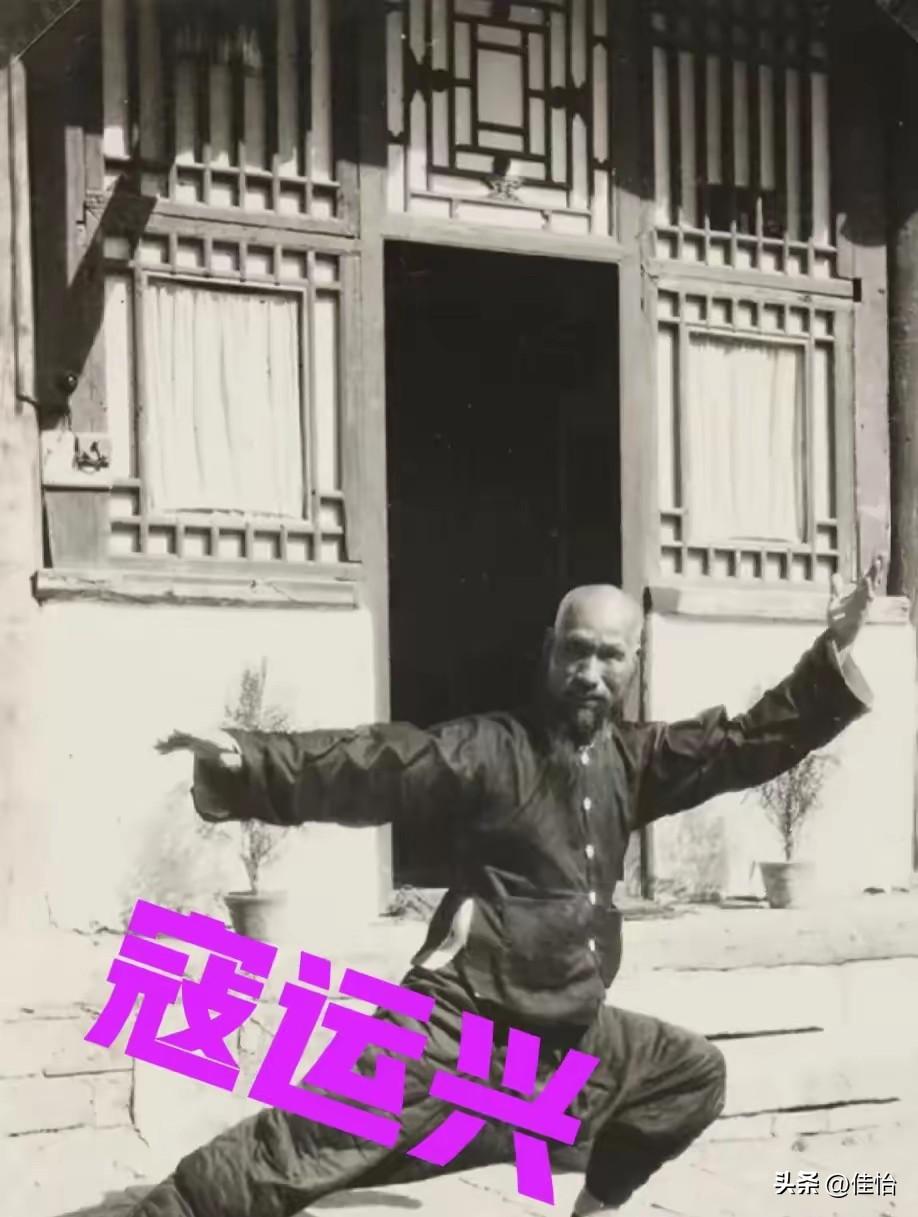

1936年,武术家寇运兴在德国柏林表演时,遭遇一名芬兰拳击手的挑衅,对方威胁说:“要么接受我的挑战,要么认输,”寇运兴愤怒地引战,但比赛刚开始,他的一招意外引发了意想不到的变故。 寇运兴打小在河北沧州长大,那地方遍地是拳师,巷子里随便拉个人都能耍几套拳脚。 他爹是个铁匠,总在打铁的间隙教他扎马步,说“练拳不是为了打架,是为了站直了做人”。12岁那年,有个恶霸抢邻村的粮食,他爹带着他去理论,被对方的打手推搡得直打趔趄。 那天回家,寇运兴攥着拳头蹲在铁匠炉旁,看爹一锤一锤砸着烧红的铁块,火星子溅在他手背上,烫得生疼也没吭声。爹把打好的镰刀递给他看,刀刃亮得能照见人影:“铁得烧透了才能锻,人也一样,受点气不算啥,得把骨头练硬了。”从那天起,他不再只跟着爹瞎练,跑去找了巷尾的“形意拳”师傅李老栓。 李老栓收徒严,先让他劈柴挑水三个月。寇运兴天不亮就起床,挑着两个大水桶去河边,来回十六趟,肩膀磨破了就垫上布,布渗了血就换块新的。晚上劈柴,斧头抡得胳膊抬不起来,吃饭时拿筷子都哆嗦,他就用左手练,硬是没喊过一声累。李老栓看在眼里,三个月后丢给他一本拳谱:“形意讲‘心意诚于中,肢体形于外’,你记住,出拳得有根,这根不在手上,在心里。” 他练拳时总带着股狠劲。有回跟师兄弟对练,被踹得肋骨生疼,躺了两天就爬起来接着练,说“怕疼就别想学好”。爹见他手背练出一层厚茧,偷偷把自己戴了十几年的护腕摘下来给他,那护腕磨得发亮,带着铁匠铺的烟火气。寇运兴戴在手上,觉得比啥都结实。 20岁那年,有个走江湖的武师路过沧州,说他练的拳“花架子多,实战不行”。寇运兴没急着辩解,拉着人到场院里比试。 对方拳头又快又猛,他却不硬接,脚步像踩着棉花似的绕着圈,瞅准空子一掌拍在对方后背,对方踉跄几步,服了:“这是‘沾衣十八跌’的功夫啊,没想到你年纪轻轻能练到这份上。”寇运兴把人扶起来,鞠了一躬:“前辈多指点,我还差得远。” 后来他走南闯北,在上海见过西洋拳击,在武汉跟太极高手切磋,越练越明白,武术不光是拳脚,更是一股子精气神。1936年,他跟着民间武术团去柏林,本是想让外国人看看中国功夫的门道,没成想遇上这么个横着来的芬兰拳击手。 那拳击手站在台上,胳膊上的肌肉块子鼓鼓的,眼神里全是轻蔑。台下有人窃窃私语,说中国人练的都是“舞术”。寇运兴攥紧了拳头,爹的话在耳边响:“站直了做人。”他脱下长衫,露出练得结实的胳膊,护腕还是爹给的那只。 哨声一响,芬兰人就挥着拳头冲过来,拳风带着一股子蛮力。寇运兴没后退,脚下一转,像陀螺似的避开拳头,同时伸手往对方胳膊上一搭——这正是李老栓教的“捋劲”,看似轻轻一带,实则能借对方的力让他失衡。可谁也没料到,那芬兰人重心一歪,竟顺着劲儿摔下了台,摔在观众席前的台阶上,疼得直咧嘴。 全场一下子静了。寇运兴站在台上,心里也咯噔一下——他没想把人摔下去,这招本是想让对方知难而退。那芬兰人爬起来,捂着胳膊瞪他,周围的议论声也变了调,有人说他耍阴的,有人说拳击手太弱。你说,这变故是寇运兴的功夫太巧,还是那拳击手根本没摸透中国武术的门道? 其实说到底,寇运兴这一辈子练的,从来都不是“打赢”,而是“站直”。从沧州巷子里的少年,到柏林台上的武者,他手上的茧子换了一层又一层,爹给的护腕磨得更亮,可那股子“站直了做人”的劲儿,一点没变。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。