1955年定军衔那年,李迎希气得牙痒痒,他打了一辈子仗,立下不少大功,粟裕都在电报里写“谭王李兵团”,结果军衔名单一出来,他从原来说好的中将变成了少将,一字之差,落了一个档次,他反复琢磨:究竟是怎么了?

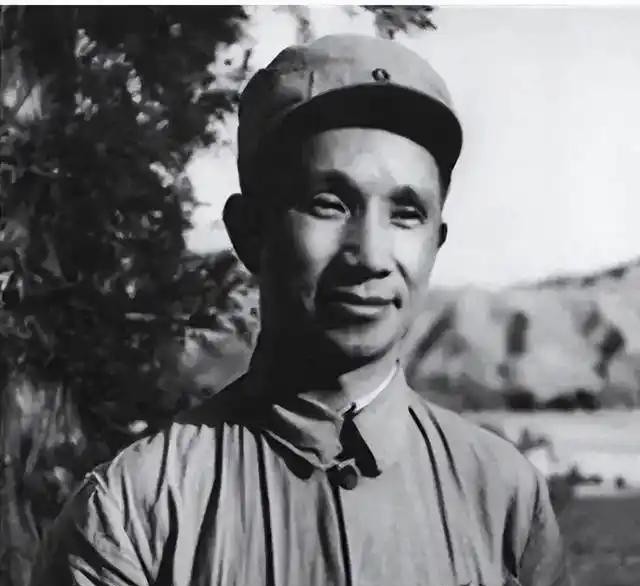

李迎希1904年出生在河南信阳,家里穷得叮当响,小时候读了几年私塾,认识几个字就早早干农活。1928年,他投身红军,从扛枪的兵开始干起,凭着一股子狠劲和脑子,很快成了指挥员。长征路上,他在腊子口带着敢死队爬悬崖,硬生生撕开敌人的防线。抗战时,他在太行山打游击,日军悬赏五百大洋抓他,愣是没得逞,他还炸了十几个炮楼。解放战争,他带部队在孟良崮死守阵地,拼到最后用刺刀顶住敌人,为全歼敌74师立了大功。渡江战役,他指挥工兵架浮桥,顶着敌机轰炸稳住阵脚,保障了大部队顺利渡江。粟裕电报里把他和谭震林、王建安并称“谭王李兵团”,这名头在军中响当当。建国后,他当上武汉军区副司令员兼参谋长,忙着部队建设,搞工程兵那套,样样拿得出手。 1955年9月27日,北京授衔仪式热火朝天,武汉军区的李迎希却盯着手里的文件发愣。纸上清清楚楚写着“少将军衔”,可半年前政治部的人拍胸脯说,以他的资历和战功,中将跑不了。他攥着文件,脑子里翻江倒海。从红军到解放战争,他哪回不是冲在前面?

长征时,班长为掩护他倒在血泊里,连名字都没留。孟良崮,他带着部队三天三夜不合眼,子弹打光了就拼刺刀,硬是没让敌人靠近一步。渡江战役,他站在浮桥边指挥,敌机炸得江水翻腾,他一步没退。粟裕电报里“谭王李兵团”的提法,是对他带兵打仗本事的认可。可现在,这“少将”俩字像一盆冷水,泼得他心里凉半截。 他去找老战友张连山聊聊。张连山端出搪瓷杯,泡了壶茶,直截了当说,全国能打的将领一大堆,中将名额就那么点,资历、岗位、平衡,样样得掂量。李迎希低头喝茶,脑子里闪过牺牲的战友,红军时期的老班长,孟良崮的年轻战士,那些人连军衔啥样都没见过。他又想起刚当兵时,连长说过,打仗是为了天下老百姓,不是为了当官。这话像根针,扎得他心里一动。 他提笔给粟裕写信,确认自己山东兵团参谋长的职务,想搞清楚为啥军衔落了一级。粟裕回信很快,信里确认了他的职务,但也说评衔的事定了,没法改,还劝他放宽心。李迎希读完信,把信纸叠好塞进抽屉,锁得严严实实。没过几天,军区司令员找他谈话,说组织上清楚他的贡献,但评衔得看大局,有的同志资历更老,有的在后勤、政工上干了不少活,名额得统筹。李迎希听着,目光落在墙上的军旗上,慢慢点了点头。

他没再纠结军衔,立马扎进工作。武汉军区工程建设任务重,他带着参谋跑工地,盯着长江大桥的防御工事,忙得脚不沾地。工地上灰尘满天,他卷起袖子帮着干,布鞋磨得全是洞。年轻军官开玩笑,说他这少将干得比中将还卖力,他咧嘴笑笑,说肩膀上的担子没轻过。1956年,粟裕来武汉视察,饭桌上摆着武昌鱼,粟裕举杯敬他,说他辛苦了。李迎希夹了块鱼给粟裕,说自己想通了,打仗不是为军衔,建部队也是一个理,只要国家强,军队硬,啥军衔都值。 李迎希在少将岗位上干了十几年,把武汉军区的工程建设搞得风生水起。长江大桥的防御工事、部队营房改造,他都亲力亲为,带出一堆技术骨干。退休后,他回信阳老家,住进小院,院里几棵枣树年年结果。他常坐在藤椅上,给孩子们讲打仗的故事,讲腊子口怎么爬悬崖,讲孟良崮怎么拼刺刀。他叮嘱孩子们,军衔是荣誉,但责任更重,得多为国家干实事。1980年代,他去世,留下的故事在军中传开,激励着后来的军人,不管肩上几颗星,都得把责任扛到底。