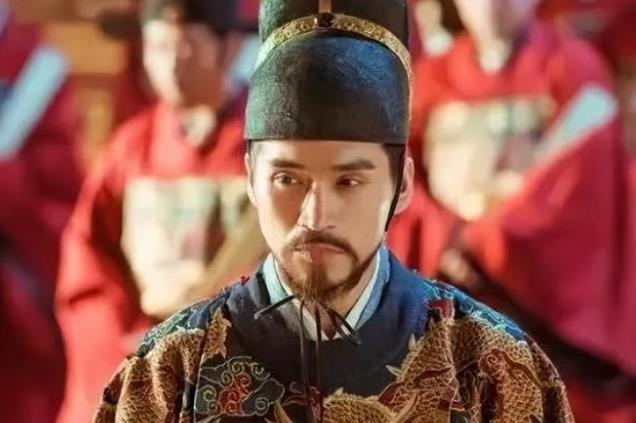

朱棣篡位登基后,为了加强对国家的管控力,但又不至于像朱元璋那么劳累,开创了改变中国后世历史的内阁制度。 一个关键的政治决定如何改变了中国六百年的历史走向?当朱棣夺取侄子的皇位后,面临的不仅是政治合法性危机,更有朱元璋留下的一个巨大难题——没有丞相的朝廷该如何运转? 说起明朝的内阁制度,就不得不提朱元璋干的那件"狠事"。洪武十三年(1380年),朱元璋借胡惟庸案废除丞相,把中央大权分给六部,六部尚书直接对皇帝负责。这老爷子够狠,直接把延续了一千多年的丞相制给废了,还留下遗训说后代子孙谁敢设丞相就是死罪。 取消丞相之后带来的直接后果是皇帝工作量急剧增加。朱元璋是个工作狂,一天能批几百份奏折,从早忙到晚也不觉得累。但这种工作强度,不是谁都能扛得住的。朱棣上台后很快就发现了这个问题。 朱棣这人跟他爹不一样,他喜欢打仗,动不动就要御驾亲征。朱棣的多次远征,让他没有太多的精力处理朝事。你想啊,皇帝要是天天在外面打仗,朝廷里那堆积如山的奏折谁来处理?六部尚书虽然能管自己那摊事,但遇到需要统筹协调的大事,还得皇帝拍板。 朱棣正式发展了内阁制度,内阁制于明成祖时正式形成,它的出现是中国官制史上的一个重大变化。永乐年间,朱棣挑选了解缙、胡广、杨荣、杨士奇、金幼孜、胡俨、黄淮七个人,让他们到文渊阁值班,帮自己处理政务。这就是著名的"七学士入阁"。 说白了,内阁最开始就是皇帝的高级秘书班子。朱棣把原来宰相拥有的决策权牢牢把持在自己手中,议政权分给内阁,行政权分给六部。这个设计很聪明,既解决了皇帝工作量过大的问题,又不会让任何一个机构权力过大威胁皇权。 内阁大学士们的工作其实挺累的。他们要帮皇帝看奏折,提出处理意见,就是后来说的"票拟"。但最后怎么决定,还得皇帝说了算。这些大学士虽然品级不高,只有五品,但因为天天跟皇帝接触,实际影响力很大。 杨荣就是其中的典型代表。这个福建人机灵得很,朱棣还没当皇帝的时候,他就提醒朱棣要先去拜祭朱元璋的陵墓,给自己的夺位行为披上"奉天靖难"的外衣。进了内阁后,杨荣更是成了朱棣最信任的谋士,五次北征都带着他。 仁宗、宣宗时期,杨士奇、杨荣、杨溥任职内阁,史称"三杨用事,政归内阁"。这个时候内阁的权力已经很大了,基本上国家大事都得经过他们的手。虽然名义上还是皇帝的秘书,但实际上已经有了丞相的职能。 朱棣创立的这个内阁制度,确实解决了他面临的问题。既加强了对国家的管控,又不用像朱元璋那样累死累活。皇帝可以把精力放在重大决策上,具体的政务处理交给内阁,执行则交给六部。这种三权分立的模式,在当时的世界上确实是很先进的。 内阁制度的变迁不仅影响了皇帝的决策过程,也深刻改变了明朝的政治生态。后来明朝出现的那些权臣,比如严嵩、张居正,基本都是通过内阁首辅的身份来影响朝政的。内阁制度一直延续到明朝灭亡,清朝也基本沿用了这套制度。 从某种程度上说,朱棣的内阁制度算是在朱元璋废除丞相制的基础上,找到了一个比较好的平衡点。既维护了皇权的绝对性,又提高了行政效率,确实是个不错的制度创新。 朱棣的内阁制度创新,是中国古代政治制度史上的重要一笔。你觉得这种制度设计在当时的历史条件下是明智的选择吗?或者说,如果朱元璋当初不废除丞相制,明朝的历史会不会有所不同?欢迎在评论区分享你的看法。