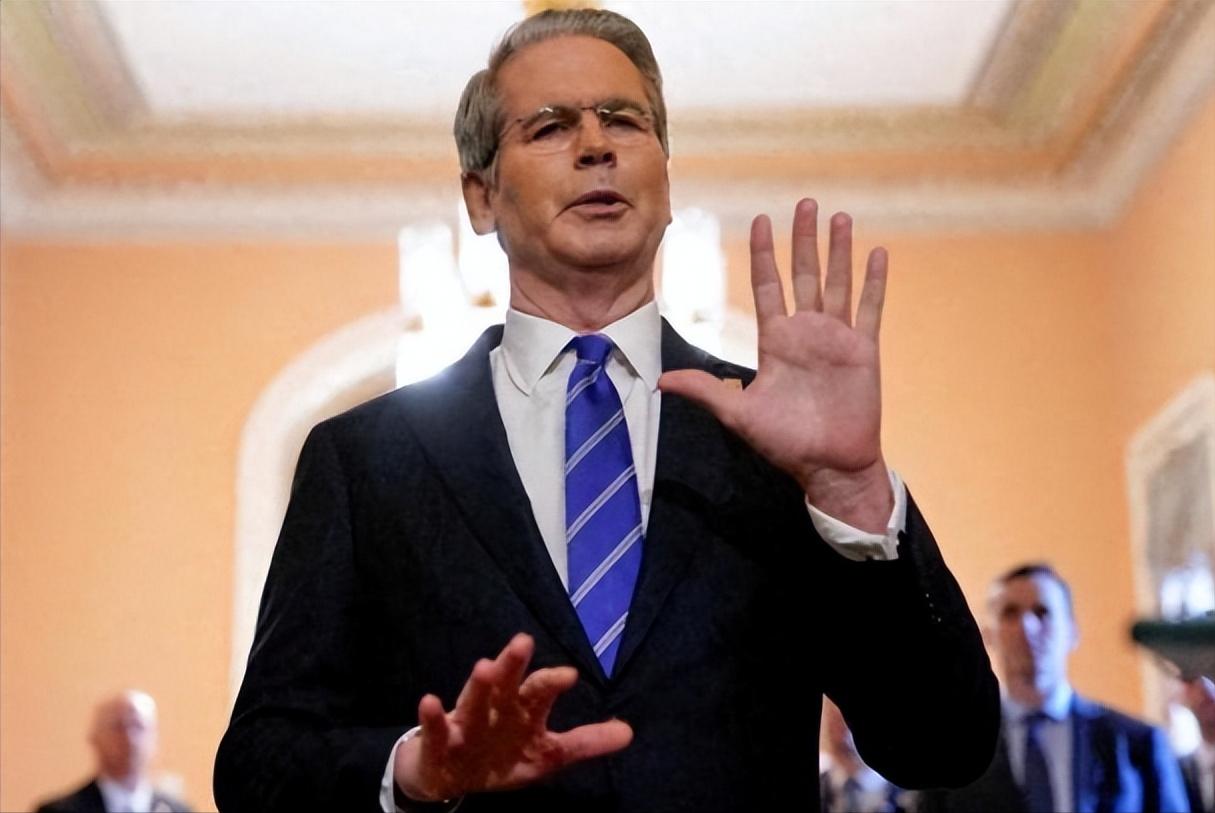

不许中国买伊朗和俄罗斯石油,美财长话音刚落,中方抵伊,准备给美上一课![凝视] 美国财政部长贝森特近日公开表态,要求各国停止购买俄罗斯和伊朗石油,这一表态迅速引发全球关注。就在美方发声后不到48小时,中国代表团抵达德黑兰,双方就能源合作展开新一轮磋商。 这场时间节点如此巧合的外交动作,背后究竟隐藏着怎样的博弈逻辑? 从数据层面看,中国的能源进口格局确实在发生变化,2023年中国从俄罗斯进口原油总量达1。07亿吨,同比增长24%。伊朗原油进口量也稳定在每日75万桶左右。这些数字背后,是市场供需关系的真实反映。 俄乌冲突爆发后,俄罗斯石油出口重心转向亚洲市场,而伊朗长期面临西方制裁,急需稳定的贸易伙伴。中国作为全球最大能源进口国,与这两国开展合作本是正常的商业行为。 更值得关注的是结算方式的变化,目前这些交易中,人民币结算的比例已超过80%,这个数字在三年前还不到30%。 美国此次施压的时机耐人寻味,随着页岩油开采成本上升,美国自身的能源出口优势正在减弱。与此同时,传统的石油美元体系也面临冲击。 当越来越多的石油交易绕过美元结算时,华盛顿的金融影响力自然会受到影响。 中国商务部的回应相当直接:能源采购属于企业自主行为,反对任何形式的单边制裁。这种表态背后有着实实在在的利益考量。 在俄罗斯,中石油持有亚马尔液化天然气项目20%股权,这是一个总投资超过270亿美元的巨型项目。在伊朗,中石化正在开发南帕尔斯气田,该项目被称为全球最大的天然气田之一。 这些动辄数十亿美元的长期投资,早已形成深度的利益绑定关系。 市场的反应也很有意思,美国财长发表相关言论当天,国际油价不仅没有上涨,反而出现下跌。交易员们显然认为,中国作为“超级买家”的市场地位不会轻易改变。 美国自己也在间接购买俄罗斯石油,通过印度精炼的“转手油”,美国去年进口了约6000万桶俄罗斯原油。这种操作方式让不少分析师直呼“双重标准”。 技术层面的变化同样引人注目,当美国试图通过SWIFT系统限制金融交易时,中国与俄伊建立的跨境支付系统正在处理着数百亿美元的交易。 当GPS信号被干扰时,北斗导航系统为油轮提供精确定位服务。 这些看似不起眼的技术突破,在关键时刻展现出了惊人的战略价值。 从更大的格局来看,一个多元化的全球能源网络正在形成,在哈萨克斯坦的油田、在阿联酋的炼厂、在巴基斯坦的输油管道,一套不完全依赖传统货币体系的能源贸易网络悄然成型。 这种变化的影响将是深远的,当能源贸易不再完全依赖单一货币时,全球金融格局也将随之调整。 对普通消费者而言,这意味着油价波动的影响因素将更加复杂,能源供应的稳定性可能会增强。 有意思的是,这场博弈中各方都在寻找平衡点,美国希望维持既有优势,中国追求能源安全,俄罊需要稳定收入,伊朗渴望打破孤立。在这个四方游戏中,没有绝对的赢家,也没有绝对的输家。 网友热议: “老美自己页岩油卖不动,就想断别人财路?中俄伊做生意关你啥事,有本事先把自家LNG价格打下来啊!” “看看海关数据,中国从俄伊进口石油占比连两成都不到,美国咋不逼欧洲别买?双标玩得溜!” “别整这些虚的!我就关心油价会不会涨?要是美国真搞二级关税,92号汽油破9元咋整?” “美国越跳脚,越说明咱们能源多元化走对了!俄罗斯的油、中东的气、非洲的矿,手里有粮心里不慌~” “特朗普一边说要访华,一边让财长放狠话,这红脸白脸唱的……建议直接拉个群吵完再通知我们结果!” 当前这种局面还将持续多久?随着新能源技术的发展,传统石油贸易的重要性是否会逐渐下降?各国在能源转型过程中又会如何重新站队? 更现实的问题是,作为普通消费者,我们该如何看待这些地缘政治博弈对日常生活的影响?油价、电费、甚至是新能源汽车的发展,都可能在这场大棋局中找到答案。 你认为这场能源博弈的最终走向会是什么?中美在能源领域的竞争会演变成全面对抗,还是会找到新的合作模式? 信源: 观察者网---美国财政部长竟威胁:中国买伊朗和俄罗斯石油,得谈谈