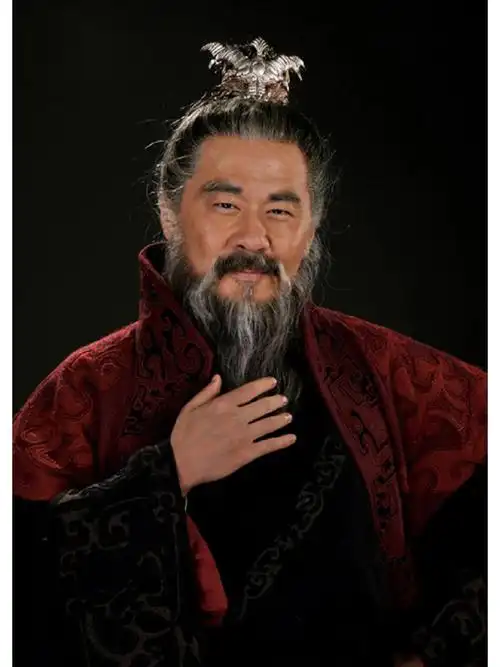

曹操是不是中国历史上被严重高估的人? 这个高赞回答,首句就足以让人惊讶。

曹操,字孟德,一介宦官之后,起步时不过是中下级文官。可当历史走到东汉末年这个乱世节点,他却一步步登上政治巅峰,手握兵权,奉天子以令不臣,最终奠定曹魏之基。 史书评价他极为复杂。

《三国志》称他“非常之人,超世之杰”。但《后汉书》却直言其“挟天子以令诸侯”。演义小说则更进一步,干脆给他贴上“宁教我负天下人,休教天下人负我”的狠话标签,塑造成奸诈冷酷的绝对枭雄。

一面是乱世枭雄,一面是文学反派。

这两幅脸,曹操都没能自己摘下来。后人用这两面镜子,放大他,也质疑他。

有人说,他是中国历史上最被高估的政治人物之一。

可也有人说,恰恰相反,他是最被严重低估的“国家改造者”。

这个争议,已经延续了1700多年。

知足的“暴发户”。

但历史并非戏剧。他不是靠阴谋坐上权位,而是靠连续十年打硬仗、清剿黄巾余部、抗击袁绍集团,从底层军政体系中杀出一条血路。

他不姓刘,没有汉室宗亲血统,却能在东汉晚期众多割据者中异军突起,靠的是军事组织能力、政治判断和对“合法性”的深刻利用。

他是少数几位在乱世中真正治理地方、恢复秩序的实干家。屯田制、兵民分治、吏治改革,都是他在北方推动的系统性措施。

但问题也在于:他太“现实”,而现实中的枭雄,很难令人敬仰。

他不讲天命,也不修仁义;他杀吕伯奢全家,平张绣后屠村,不惜铲除异己;他对汉献帝虚与委蛇,却不立刻篡位,反而用“丞相-魏公-魏王”这套层层推进的政治过渡,把持中央,实控天下。

这种“有胆识却又步步试探”的风格,让他既不像暴君,也不似明主,更不像圣贤。

所以,《演义》只好把他“脸谱化”:干脆塑造成奸雄。

这也直接造成了后人对他的误读和“高估”说法的滥用。

很多人说,曹操被严重高估。

因为他赤壁惨败,未能统一全国;因为他用人偏私,曹丕继位后国力下滑;因为他在对汉室名义的操作上既不果断也不彻底。

但仔细看就会发现,所谓“高估”,其实是在用“成功者视角”批判一个身处困境中的求生者。

曹操一生征战四方,面对的是包括袁绍、袁术、吕布、张绣、马超、刘表、刘备、孙权等一系列强敌。与之相比,刘备几乎没打赢几场硬仗,孙权更多守成,只有曹操是“全国走一圈,边打边整顿”。

他既要打仗,又要治国,还要维护汉制合法性。这种三线作战的难度,后世政权几乎无人能敌。 更关键的是,他不是皇帝。

在没有皇帝名义的前提下,他能以一介“丞相”号令全国,不靠血统、不靠神权,只靠实绩和组织能力。这在中国历史上极为罕见。

所谓“高估”,很多时候只是“不喜欢”。

他不讲情义,不打温情牌,不装圣人。他是那个实用主义、组织至上、效率优先的冷面枭雄。这种人不易被敬仰,但却极难被替代。

他不是“最伟大”的人,但肯定是“最不可忽视”的那个。

今天我们谈论曹操,多在讨论一个“人”:他的性格、风格、得失。

但被低估的,恰恰是他背后的制度逻辑。

曹操真正改变的是中国政治运作的方式。

他在混乱中建立起相对有秩序的治理架构——官僚体系与军政一体化,并通过对文人集团的组织收编,构建了一个比汉朝后期更高效的执政模式。

这才是“曹魏”能顺利接过汉朝残躯的根本。

换句话说,曹操是东汉制度的掘墓人,也是三国制度的奠基者。

他既结束了汉制的崩溃,又开启了魏晋政治的新样貌。

而这个贡献,在以刘备为“正统”的文人史观中被遮蔽太久。

真正“高估”他的人,其实是在乎他“能不能统一”;而真正“低估”他的人,是忘了他在不统一的前提下,如何“先收拾残局”。

他活着时,谁都骂他奸雄;他死后,谁都照着他的套路学。 这,就是曹操。

寸土不让

曹操不死,没有三国。