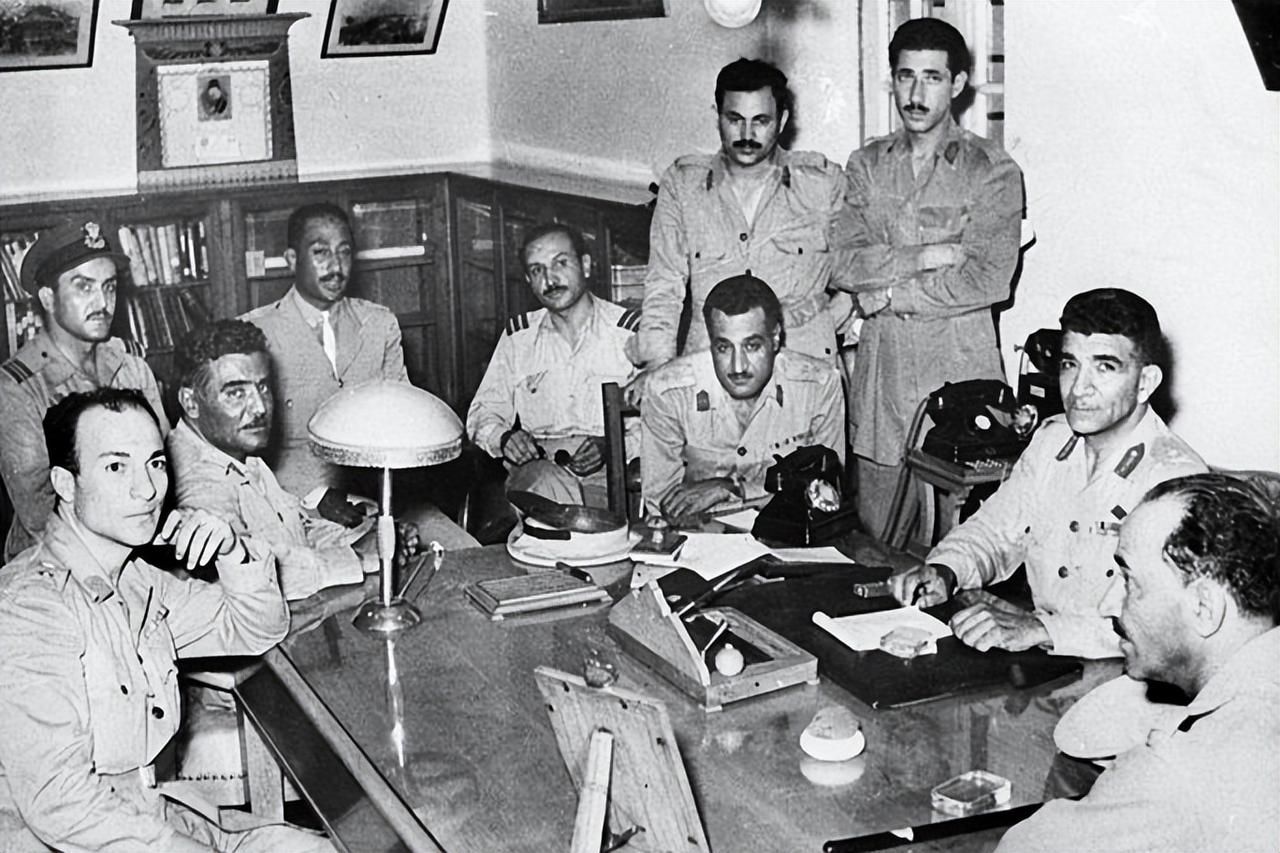

2003年的伊拉克战争,萨达姆麾下的14万伊军精锐,骁勇善战为何会被美军瞬间瓦解? 2003年3月,美英联军以 “反恐” 为名挥师伊拉克。当美军装甲部队兵临巴格达城下时,世人惊觉:萨达姆麾下那支曾令中东胆寒的14万共和国卫队,竟如人间蒸发般销声匿迹。 这支装备着俄制T-72坦克、 69式战车的精锐之师,为何在关键时刻选择不战而散?战后披露的细节,揭开了一段关于强权崩塌的真实往事。 1960年代,萨达姆在埃及留学期间深受纳赛尔 “共和国卫队” 模式影响。1968 年复兴党掌权后,伊拉克版 “共和国卫队” 正式组建,初期仅一个团规模,成员均为复兴党党员,肩负政府保卫与首都治安双重职责。 1976年萨达姆掌权后,这支队伍开始蜕变:他将征兵范围限定为家乡提克里特青年,军饷翻倍发放,武器优先配置,使其从国家武装逐渐沦为个人私兵。到1990年海湾战争前,共和国卫队已扩编至10万人,下辖 “汉谟拉比”“麦地那” 等王牌装甲师,配备近千辆T-72M坦克,成为萨达姆维系独裁统治的核心力量。 两伊战争成为共和国卫队的首次大考。1982年伊朗 “曙光行动” 攻占法奥半岛时,这支装备精良的部队竟上演 “守城不力、逃跑争先” 的闹剧,迫使萨达姆痛下决心改组,从正规军选调精锐充实编制。 中国出口的3000辆69式坦克在此阶段发挥关键作用,助其在战争后期挽回些许颜面。 1991年海湾战争中,共和国卫队的 “麦地那”“真主” 等师在缺乏制空权的情况下,仍以血肉之躯抵挡美军装甲洪流。在巴士拉战役中,“汉谟拉比师” 曾用 T-72 坦克组成环形防线,虽最终被M1A1 坦克集群击溃,但其抵抗强度令美军承认 “打出了中东军队的血性”。 这场战争让伊拉克损失10万兵力与价值数百亿美元的武器装备,但萨达姆仍不惜举债重建,到 2003年将共和国卫队兵力恢复至14万,装备更新为T-90坦克与BMP-3装甲车。 然而,表面光鲜的军事重建难掩深层危机。联合国制裁下,伊拉克经济濒临崩溃,普通士兵月薪仅相当于西方超市收银员的三分之一,而军官阶层虽被称为 “国家英雄”,却也对萨达姆的家族统治渐生不满。 美军情报机构CIA精准捕捉到这一裂痕,早在战前就通过约旦、土耳其等第三国渠道,对共和国卫队高层展开 “银弹攻势”。 2003年3月20日战争爆发当晚,戏剧性的一幕接连上演:驻守纳西里耶的机械化旅旅长在美军劝降电话后,下令士兵脱下军装混入难民;负责拱卫巴格达的 “真主师” 师长收受200万美元后,将部队化整为零解散;甚至有整建制部队在美军空袭前,就将坦克开进沙漠掩埋,官兵换上便装逃回家乡。 据战后被俘的伊军少将贾西姆回忆:“当士兵们看到军官坐着美国提供的直升机撤离时,抵抗意志瞬间土崩瓦解。” 巴格达沦陷后,美军在共和国卫队司令部搜出大量未拆封的美元现金与移民文件 —— 这是CIA “斩首行动” 的实物证据。 而更深刻的原因在于:萨达姆长达24年的独裁统治,已让伊拉克社会陷入分裂。什叶派士兵不愿为逊尼派政权卖命,库尔德官兵暗中与美军勾结,就连提克里特老乡也因长期经济困顿而丧失斗志。当美军第3机步师兵不血刃开进首都时,街道上甚至出现平民协助拆卸伊军路障的场景。 从1968年的青涩初创到2003年的轰然解体,伊拉克共和国卫队的45年兴衰史,恰似一面棱镜,折射出独裁政权下军事力量的本质困境。 当一支军队的忠诚建立在个人崇拜与金钱收买之上,而非民族认同与国家信仰时,其所谓的 “精锐” 不过是沙滩上的城堡。正如战后一位伊军老兵的感慨:“我们不是输给了美军的导弹,而是输给了自己早已崩塌的心防。”