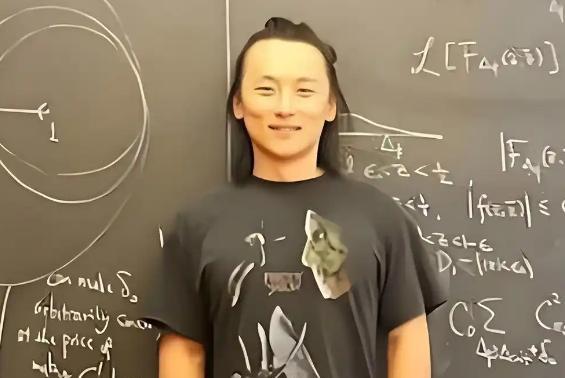

“美国再乱,也比中国强!”谁都想不到,这句话居然出自我国倾心培养的物理天才尹希之口——他是哈佛大学最年轻的教授,却在接受公费留学时,放弃国籍忘了本,那么他现在过得怎么样呢? 尹希1983年出生于河北保定,父母是中国地质大学毕业生,家境优越,书香浓厚。他五岁就能看懂微积分,九岁进入北京八中智力超常实验班,成绩碾压同龄人。 1996年,12岁的他以高考572分的成绩,破格成为中科大少年班最年轻的学生。大学期间,他不仅学业拔尖,还热衷体育,阳光开朗,深受同学喜爱。 2001年,18岁的他拿到哈佛、耶鲁等名校录取,国家掏钱资助他赴美攻读物理学博士,导师寄望他成为下一个钱学森。 中科大少年班为他提供了远超普通大学生的资源。营养补助高出三倍,食堂特供鸡腿、牛奶,宿舍配跑步机,书桌上堆满最新期刊。 中科院院士轮流授课,实验室设备顶尖,学术氛围浓厚。2001年,国家不仅支付他的机票,还提供全额奖学金。他在哈佛埋头弦理论和黑洞熵研究,五年拿下博士学位,成果亮眼。 2006年,哈佛破例让他留校做博士后,2008年,24岁的他成为物理系助理教授,创下华人最年轻纪录。 2015年,31岁的尹希晋升哈佛正教授,风头无两。媒体蜂拥采访,他却抛出惊人言论:“美国再乱,也比中国强!”他称美国学术环境自由开放,顶尖学者云集,国内远不能及。 这句话像一记重拳,砸碎了国人对他的期望。网友怒斥他忘恩负义,校友群里骂他“精致的利己主义者”。他当年信誓旦旦要回国效力,如今却在波士顿的宣誓仪式上,承诺“捍卫美国宪法,放弃对任何外国的忠诚”,彻底割裂与祖国的联系。 国家对尹希的培养倾尽心血。少年班时期,院士亲自指导,讲解量子力学难题,实验室仪器从国外进口,耗资不菲。 他出国时,公费支持涵盖学费、生活费,连机票都是国家买单。可他却在采访中贬低国内科研,称“论资排辈,缺乏创新”。 2003年,他在哈佛悄悄加入美国国籍,宣誓时右手举起,目光坚定,毫不犹豫。2013年短暂回国,他看到国内科研进步,却嫌设备落后,交流浅薄,态度冷淡。 尹希的言论引发轩然大波。国内舆论炸锅,网友挖出他当年的承诺,痛斥他背叛祖国。校友群里,有人贴出中科大校训“红专并进,理实交融”,讽刺他忘了根本。他试图辩解,称美国科研环境优越,可这理由站不住脚。 钱学森当年在美国地位更高,却宁愿坐牢也要回国;邓稼先放弃优渥生活,在戈壁滩隐姓埋名。相比之下,尹希的“选择自由”更像为自己开脱的借口。 美国学术界对尹希的接纳也有限。他主攻量子引力,项目却受制于美国能源部,核心数据无法触及。实验室里,几个背景不明的学生常在他身边“旁听”,令他警觉。 一次申请关键数据,电脑屏幕弹出“权限不足”,他只能无奈放弃。他的研究多为理论增补,离重大突破遥远。2017年,他获物理学新视野奖,表面风光,却难掩成果平庸。 2024年,斯坦福学术论坛上,中国留学生当面质问他是否记得中科大校训,他无言以对,场面尴尬。 尹希的处境逐渐孤立。2023年中科大校庆,他想回国露面,校友群却炸了锅,骂他“别来沾边”。他寄去花篮,视频连线被主办方掐断,彻底断了联系。 他在波士顿的学区房里,墙上挂着《黄山云海》,却从不公开提及安徽出身。硅谷华人圈拿他的言论当笑料,嘲讽他“吹美国吹得响,核心技术摸不着”。他申请美国顶尖实验室终身职位,评审委员会一句“连祖国都能背叛,谁敢信你”,让他铩羽而归。 反观他的少年班同窗,潘建伟团队搞出量子通信卫星“墨子号”,陈宇翱成为中科院最年轻院士。他们薪资远低于尹希,却在国内科研沃土上干出世界级成果。 尹希嘴里的“美国更强”,成了自欺欺人的笑话。他在哈佛的办公室,书架上英文期刊堆积,电脑屏幕常年亮着,可他的名字在国际物理学界,远不如国内同行的分量。历史证明,忘本的人终被抛弃,尹希的光环,不过是无根浮萍的幻影。