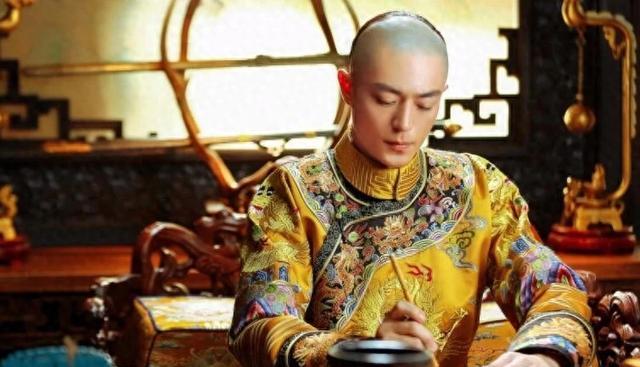

1750年,乾隆生病,皇家太医们治了很久却没有好转,一乡下郎中把脉后,大哭道,“没救了,没救了!”乾隆听罢,哈哈大笑,“赏!重赏!” 黄元御,山东昌邑人,1705年出生,家里世代读书人,祖上还有个明朝户部尚书黄福,名气不小。他从小就聪明,家里对他寄予厚望,指望他考科举当大官。18岁那年,他成了当地最年轻的秀才,前途一片光明。可惜,1734年,他30岁时因为读书太拼命,得了眼病。起初只是左眼发红看不清,请了个郎中治,结果那郎中水平稀烂,开的药不对症,害得他左眼彻底瞎了。清朝科举有规矩,残疾人不许参加,他仕途梦就这么断了。 这打击对黄元御来说不小,他整天把自己关屋里,觉得自己完了。后来有朋友找了个好大夫刘太吉来看,刘大夫留下一句话:“好官救人,好医也救人。”这话点醒了他,他琢磨着,既然当不了官,那就学医救人吧。从那以后,他一头扎进医学,家里人帮他读医书,他凭记忆背下《黄帝内经》《伤寒论》这些经典。还四处拜访名医,收集偏方,自己试药,硬是靠十年工夫成了远近闻名的中医高手。 到了1750年,乾隆皇帝45岁,正当壮年,却突然病了。这病来得怪,吃不下饭,头晕乏力,精神一天比一天差。太医院的御医们急坏了,轮番上阵,开了一堆药方,有补气血的,有清热的,可皇帝吃了没一点好转,反倒更严重了。宫里气氛紧张,乾隆也火大,骂御医没用,下令全国找能人。 这时候,黄元御的名字传到宫里。他有个同乡在宫里当太监,听说皇帝病重,就推荐了这位家乡名医。黄元御接到圣旨,心里七上八下,毕竟他只是个乡下郎中,哪见过这阵仗。他硬着头皮进京,进了紫禁城。乾隆对这个外来的医者不太放心,决定先试试他本事有多大,就让个宫女假装自己,让他诊脉。 黄元御搭上脉,眉头越皱越紧,突然就跪下哭了,说“没救了,没救了!”满屋子人都懵了,御医们暗自偷笑,太监想骂他胡说八道。可乾隆听了却乐了,觉得这家伙有点意思。他让人扶起黄元御,说再诊一次,这次是真给自己看。黄元御定了定神,认真摸了皇帝的脉,开了个方子。药熬好喂下去,三天后,乾隆果然觉得身子轻了些,胃口也回来了。 乾隆为啥听到“没救了”还赏黄元御?这事得从头说。那句“没救了”,其实是黄元御诊宫女脉时说的。宫女是女的,脉象跟男人不一样,黄元御一眼看出不对劲,才喊出这话。乾隆设这个局,就是想看看他能不能分清真假脉象,结果黄元御没让他失望,证明自己真有本事。第二次诊脉,他又准确判断出皇帝的病根,开的方子也对症,治好了病。 乾隆赏他,不光因为医术高,更因为他够真诚。这乡下郎中没像御医那样拍马屁、说好话,而是实话实说,哪怕这话听着吓人。这种胆子跟直率,打动了乾隆。皇帝身边尽是奉承的人,难得碰上个敢讲真话的,觉得新鲜又可贵,所以大手一挥,赏了金子锦缎,还请他进太医院干活。 黄元御进了太医院,本想好好干,借着宫里的资源多学点东西。他一心扑在医书上,想整理出点成果留给后人。可惜,太医院那些御医不待见他,觉得一个乡下人治好皇帝,抢了他们的风头。他们明里暗里排挤他,有时候药材被换成次品,有时候冷言冷语不断。黄元御懒得跟他们计较,闷头干自己的事。 乾隆知道他有才,挺看重他,还亲手写了块“妙悟岐黄”的匾挂在太医院门口。这下御医们更眼红了,排挤变本加厉。1751年,乾隆南巡,带着黄元御一块儿去。他在路上给皇帝和随从看病,手到病除,名声更大。回京后,太医院还是那副德行,他干得心累,就找了个借口,说要回家探亲,辞了职跑去江南。 离开京城后,黄元御去了江南,继续给人看病,顺便写书。他把多年经验整理成《四圣心源》《伤寒悬解》等书,对后来的中医影响挺大。1758年,他被请到盛京给一个王爷的儿子看病。那孩子病得重,他诊完说肺坏了,治不了。王爷不信,杀了儿子剖开一看,真跟他说的一样。这事吓得黄元御不轻,心情和身体都垮了。 他回京后跟乾隆请辞,回了山东老家。不久就病倒了,自己算了算,说活不过百天。果然,1758年9月17日,他54岁那年去世了。死前他留下不少医书,后人靠着这些继承了他的医术,算得上中医史上一个了不起的人物。