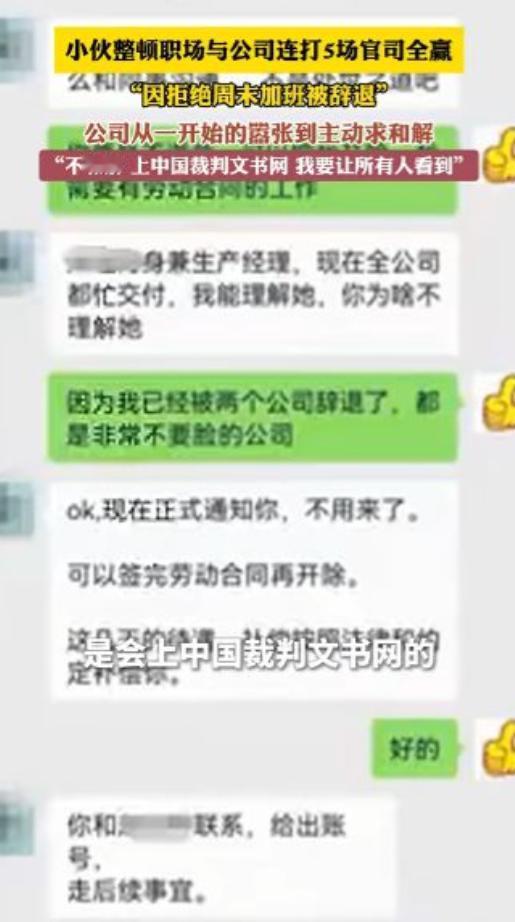

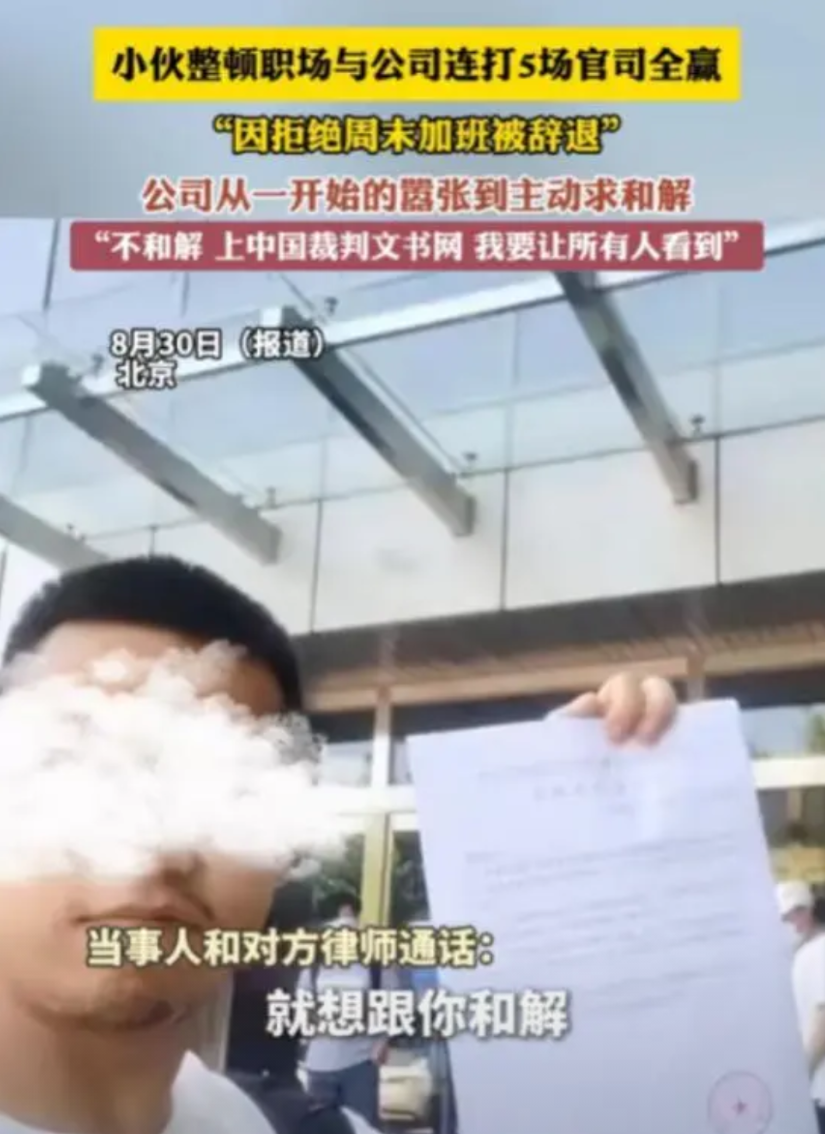

北京程序员火了!因为拒绝周六加班照顾住院奶奶,被公司一句“不服从安排”扫地出门。最后公司以为给了15万就能了事,他却直接硬刚。 (信源:法治进行时) 在当下的职场环境中,加班似乎已成了一种无需言明的“共识”。许多人被这股洪流裹挟,身心俱疲地奔跑,用咖啡和防脱发产品维持着表面的体面。人们一边调侃着自己的“社畜”身份,一边又默认了这种看不到尽头的生活。 然而,北京程序员张磊的出现,却让这片沉寂的舆论水面起了波澜。他不是什么公众人物,却因为一次“硬核”的拒绝,成了许多打工人私下讨论的焦点。 事件的起因简单得近乎寻常:公司要求周六加班,然而张磊却需前往医院照料生病的奶奶。正是这样一个合情合理的家庭原因,促使他婉拒了公司的安排。 谁知,公司紧接着便发来了一纸辞退通知。在许多企业看来,这或许是再正常不过的“管理操作”,不配合加班就意味着不符合公司文化。可是,连照顾亲人这种基本的人伦需求都要为工作让步,这触碰到了张磊的底线。 他不接受这样的结果,一纸诉状将公司告上法庭。这场看似寻常的劳动纠纷,竟由此演变成了一场持续一年的法律诉讼。 从劳动仲裁到法院二审,随着法律程序的推进,公司的态度也开始变得微妙。赔偿方案从最初的2.8万元,一路加码到15万元,甚至主动提出公开道歉以求和解。 这笔钱对任何一个普通劳动者而言,都算是一笔不小的数目。不过,张磊的回应却出乎所有人的意料,他干脆地拒绝了和解。他公开表示,自己争的不是钱多钱少,而是所有“打工人”的尊严。 他甚至认为,这场官司的性质已经超越了个体维权,上升到了“阶级斗争”的层面。这番表态,无疑将一起个人遭遇,关联到了更广泛的职场不公现象,也清晰地表明,他要的不是金钱上的妥协,而是一次规则上的胜利。 长期以来,一些管理者习惯将“996是福报”、“公司就是家”这类话语挂在嘴边,其背后无非是对劳动者时间和价值的过度索取。 当国内的“加班文化”蔚然成风时,对比之下,其畸形之处也愈发明显。在新加坡,过度加班可以向劳工部门申诉;在北欧,准点下班是常态,主动加班反而可能被视为效率低下的表现。 反观国内,拒绝加班却可能招致排挤甚至解雇,劳动者的个人生活和基本权利,在“集体奋斗”的话术面前似乎总是不堪一击。 张磊的坚持,恰好戳中了某些资本逻辑的“软肋”。公司真正害怕的,或许并不是一次性的15万元赔偿,而是“榜样”的力量。 他们更恐惧的是,如果张磊胜诉,就等于在法律层面上明确了“压榨即违法”,所谓的“行业惯例”再也无法成为挡箭牌。 一旦越来越多的人意识到可以用法律保护自己,不再默认无偿加班,那么企业的用人成本将面临实实在在的增长。一个张磊站了出来,会不会有更多的“李磊”、“赵磊”也跟着觉醒?这才是他们真正担心的连锁反应。 张磊用行动证明,工作固然重要,但它不是生命的全部。那些沉浸在连续996中,靠“自我感动”来支撑的人,或许也该重新审视自己的处境。 他的故事也促使劳动者从被动接受的“认命”,转向主动拿起法律武器的思考。一个人的抗争,点燃了许多普通人心中那份敢于说“不”的勇气,也迫使企业必须重新衡量违法加班的真实成本。 劳动者的尊严,从来不是一种自上而下的施舍,而是需要通过争取才能获得的平等与尊重。 这场官司的最终判决或许还未落定,但它所激发的社会讨论和个体意识的觉醒,本身已经是一场胜利。他的选择,最终也给无数在职场中身不由己的人,留下了一个现实而尖锐的问题:当工作与生活的基本需求发生冲突时,那条底线究竟应该划在哪里?