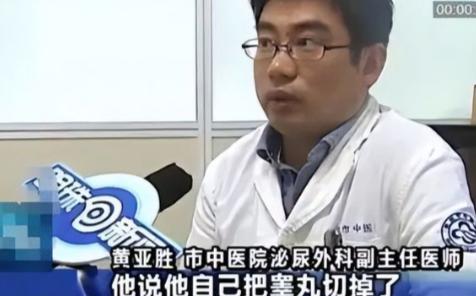

2017年,杭州一18岁男孩,亲手切掉了自己的两个睾丸后,还将它们扔进马桶。 信源:浙江24小时-钱江晚报 孙强出生在浙江杭州一个偏远的小山村,村子不大,熟人社会,家家户户都彼此熟悉。他从小就长得格外白净清秀,一双杏眼水灵灵的,皮肤细腻得像剥壳鸡蛋。 村里的大人看他,总忍不住打趣道:“这孩子怎么长得跟个小闺女似的?”有时候,甚至有外村人误以为他是女孩,直夸他“水灵标致”。这些话听在父母耳朵里,却成了一种耻辱。 父亲抽着旱烟,一边训斥:“像个娘们,怎么出去见人!”母亲看着他穿姐姐留下的花裙子偷偷笑。 眼里却掩不住担忧:“你是男娃,怎么能穿这种东西?快脱下来!”可孙强偏偏觉得,自己就应该是女孩。 他偷偷留长头发,用绳子扎起小辫;喜欢在房间里裹着床单扮成公主,对着镜子跳舞、转圈。 越长大,这种认知越清晰。他讨厌男孩子的身份,讨厌被迫去打篮球、上山砍柴、与村里小孩扭打,他更想安静地坐着绣花、听歌,穿裙子、涂口红。 可这一切,被父母视作“病”,被村里人看作“怪”,所有人都用异样的目光盯着他,他活在夹缝里,一点都不快乐。 直到十八岁,他终于攒够了勇气,偷偷去了市里一家医院的心理门诊,鼓起全身的胆量,对医生说出了自己藏了多年的心愿:“我觉得……我不应该是个男的。我想变性。” 医生原本正在翻看病例,听完这话顿时皱起眉,抬起头上下打量他一眼,语气冷漠又刻薄:“你知道你说的是什么吗?变性不是儿戏,是精神病人才会想这些!” 那一瞬间,孙强的脸刷地一下白了。他的声音发颤,却还是试着解释:“我从小……就觉得自己是女生,穿裙子才自在,留长头发也舒服……” “你这是心理问题。”医生不耐烦地打断他,“你父母知道吗?你想好了将来怎么办?别把一时的想法当成一辈子的决定。” 孙强低下头,手紧紧攥着衣角,整个人像被人泼了一桶冰水。 他已经不再寄望他人能够理解他,连医生都冷眼相待,父母视他为耻辱,村里人当他是异类。 于是,他开始在网上搜寻变性相关的资料,浏览论坛、医学文献和黑市信息。尽管术语艰涩、流程复杂,他还是一页一页认真看。 他知道这条路充满风险,但那种“身体不属于自己”的痛苦早已将他逼至绝境。 他偷偷网购了麻醉剂、止血钳、手术刀和缝合针线。每一样器械寄到村口的快递站,他都小心翼翼地包好,再偷偷带回家。 那个潮湿狭窄的小房间里,他一遍又一遍地演练操作流程,仿佛那是一场庄严的手术,而不是一场关于自我认同的悲剧。 那天夜里,他将房门反锁,拉好窗帘。桌上摆着碘酒、纱布,还有那把闪着冷光的手术刀。 他的手在发抖,脸色苍白如纸,嘴唇干裂。他吞下一小剂麻醉药,按着手机里的图示开始了操作。 他的额头冒出冷汗,牙齿咬紧毛巾不让自己喊出声——他怕被人发现,怕这一切功亏一篑。 血顺着腿滴到地板上,渗进木板缝里。他最终割下了自己的睾丸,将那一小团血肉扔进了马桶,狠狠地按下冲水键。 他闭着眼,听着哗啦的水声,眼角滑下两行清泪。那一刻,他感到一种解脱:那些“异物”终于不在了。 第二天,他的朋友们发觉他整日未出门,敲门无人应答。几个熟人合力破门而入,只见屋内弥漫着血腥气味,地上混乱一片。 床边的地板上,小孙倒在血泊之中,脸色如纸,双唇毫无血色,手臂无力地垂在一旁。 他们惊恐地呼叫救护车,将他连夜送往市医院抢救。医生看到他血流过多,情况危急,迅速展开手术止血、输血、缝合。 手术室外,几位护士和急诊医生低声议论,都对这个“用生命赌一次自由”的少年感到复杂又动容。 手术后,小孙醒来。他脸上虚弱无比,却难掩轻松。医生问他:“你知道你差点死掉吗?为什么要这样做?” 他轻轻笑了笑,声音沙哑:“因为它们本来就不属于我。” 他的“告别”失败了,却也由此引起了真正的关注。他被送去专业的心理咨询机构,接受长期治疗。 几个月后,在国家正规医疗体系中,他终于被确诊为“性别焦虑障碍”,并获得正规变性资格认证。 2018年年底,小孙正式完成变性手术。