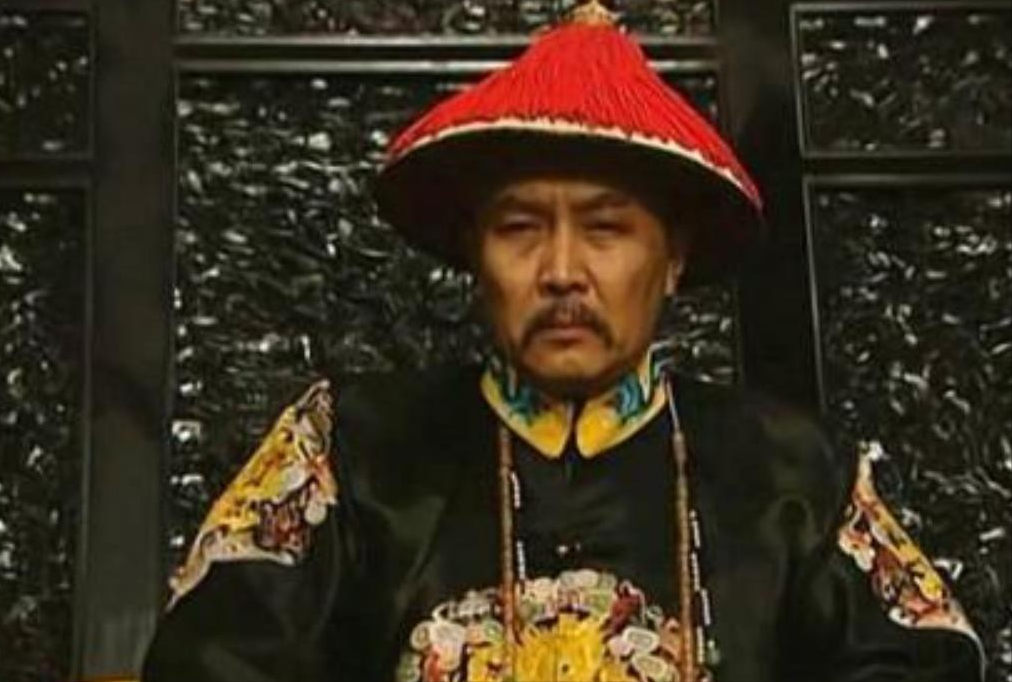

1682年,施琅收复台湾后,成了最大的包租公,康熙皇帝拿他没有办法,任由施琅留下了后代200年也花不完的遗产。 他63岁高龄却甘冒波涛之险、炮火之猛,不顾性命之危,竭力收复台湾。 其实早在1682年前,施琅就有收复台湾的打算了,康熙年仅14岁时,他便上了一封《边患宜靖疏》,极力阐述收复台湾的必要性。 但彼时康熙尚且年幼,亲政的时间也不久,鳌拜否决了觉得收台方案,施琅才被迫放弃此打算,一直蛰伏,一等便是10多年。 后来在吴三桂叛乱平定后,康熙还将施琅调去福建,让他筹备收复台湾的工作,在整整预备了8个月后,准备工作终于完成。 1983年,施琅组织了230多条船只,24000多人直攻澎湖列岛。不久后便与郑军水师主将刘国轩交战,战斗中,施琅右眼受伤,在勉强救出被包围的7艘船只后,只能仓皇撤退。 此战,清军受到了较大损失,而郑军的副将林升也在作战中被大炮炸断了腿。 所以郑军并没有及时反攻,反而给了施琅休整的时间。不久后,施郎再次与郑军决战,刘国轩败退,他的副将邱辉等也战死。郑军5000多人被俘,1万多人重伤或死亡。此战施郎取得了绝对性的胜利。 此时,台湾已历经了三世,曾与乳母通奸气死郑成功的郑经死后,郑克塽和郑克臧就产生了激烈的矛盾,最后是年仅11岁的郑克塽胜出,稚子登基,台湾民心浮动,而且清朝的强势,对台湾的经济封锁,让台湾内部有了更多回归大陆的声音。 所以,施郎并没有再穷追猛打,或赶尽杀绝,而是暂停进攻,开启招抚模式。还让郑军水师原本的主将刘国轩回台湾去劝降。 俘虏的士兵也全部送回台湾,以恩服人,以信服人。刘国轩对郑克塽说“如今台湾人心风声鹤唳,再恐怕再难以继续与清军斗下去,时间长了,民心变化,恐怕会有哗变。而且损兵折将,士卒皆重伤,满目苍夷,再战下去恐怕也难以取胜。反而会追悔莫及。” 郑克塽听后深以为然,也听从了刘国轩的劝告。施琅也已经发布了《安抚输诚示》,而且还放归了部分被俘士兵,可见是有希望和谈的。 在知道郑军愿意和谈归顺清朝的消息后,施琅就乘舟赶赴台湾,刘国轩等文武官员也前往迎接,施琅对此采取恩遇措施,入台之后第一件事便去祭拜郑成功之庙,并高度评价郑成功父子收复台湾的功绩,他说郑成功收复台湾完全是为国为民,如今台湾回归祖国大陆,亦是为了这片土地上的百姓。 施琅的发言终于让刘国轩等人放下了心中顾虑,后来在施琅故乡的纪念馆中也有了这样的对联“平台千古,复台千古;郑氏一人,施氏一人。”将郑成功收复台湾,和施琅让台湾回归大陆类比在一起,极力称赞二人功绩。 施琅善于用人,用人不拘一格,他曾表示国家每三年开一次武举选拔人才,但他们没有经过战场的磨练,不够成熟,无法与理论和实际相结合,所以可以使用投诚过来久经沙场,有实战经验的武夫,这种不拘一格,不因循守旧的做法,也的确培养了不少人才。 为实现两岸统一,他也做出了巨大贡献。取得了澎湖之战的全面胜利,兵不血刃,进入台湾,结束两岸的对峙状态。虽然主张收复台湾者颇多,然而他是少数敢付出实践的人,六十多岁高龄尚能不顾生命之危,参与战斗,如他一般挥师渡海者 寥寥无几。 但他也是颇有争议的,有人认为明朝是代表着中国的正统,而清朝作为外来的民族,所以施琅算是背叛郑氏的投降派,是最让人不齿的人物。 而关于施郎争议最大的 便是他攻占台湾后,将大量的田产归入自己名下,“施侯租田园”占据了南台湾开垦土地的一半之多。收的租子还被专门称为“施侯大租”,如此还嫌不足,贪得无厌,人的欲望总是如高山滚石一般,越杖越高的,后来他连无田无地的渔民都不放过,向他们勒索“规礼”。曾是收复台湾的英雄,倒成了这般的包租公。所以有人认为他跟郑成功完全是是两个境界。 在1696年,施琅病逝,自此所有的争议,所有的评价全都留于后世。 参考资料: 《清史稿》

calculus

1983年,施琅组织了230多条船只,24000多人直攻澎湖列岛