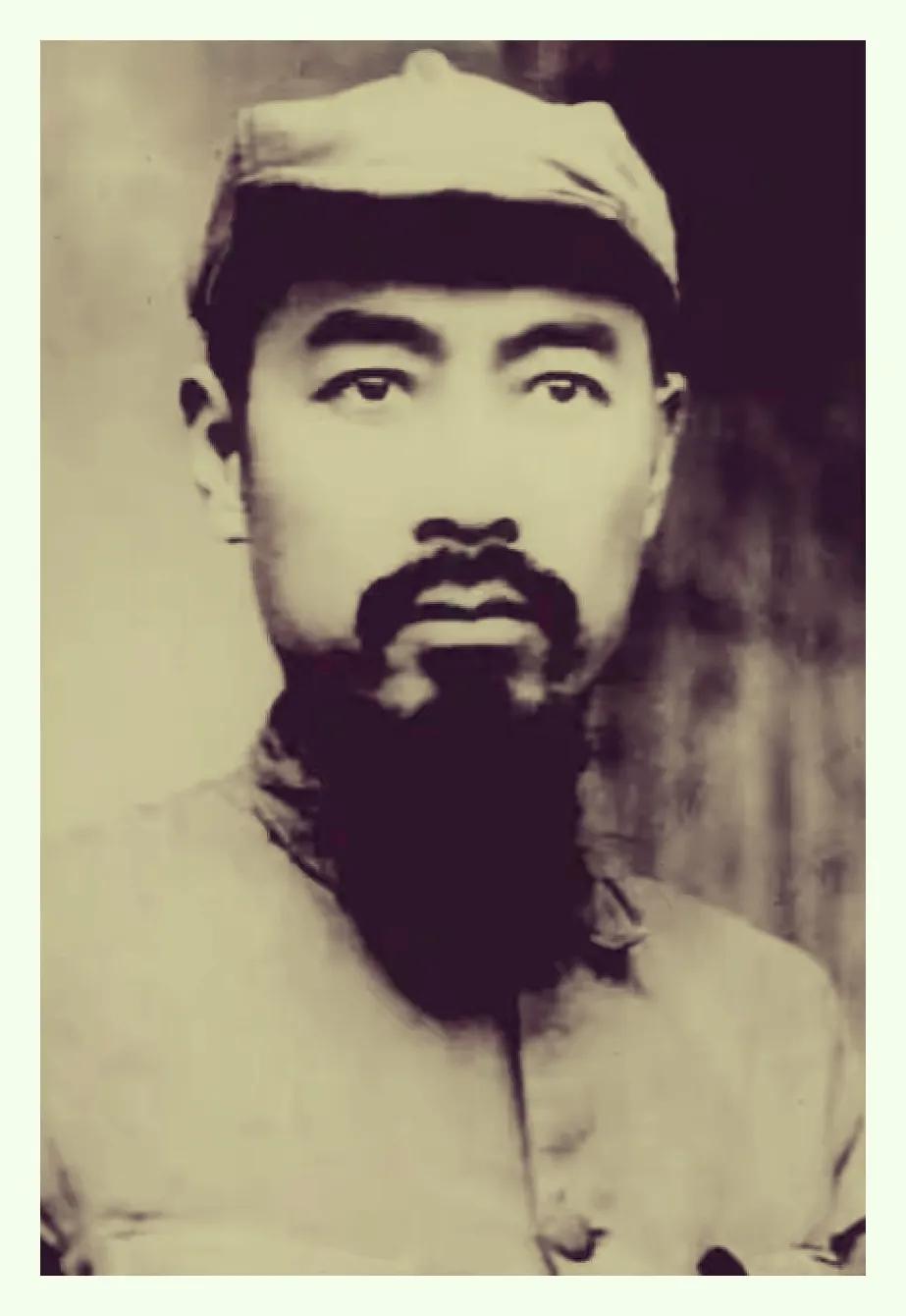

50军军长曾泽生,是唯一没有入党的开国中将,他曾在1955年申请过入党,却被毛主席当场拒绝:“你还是不加入共产党好!” 1955年5月27日,朝鲜停战协定签署近两年后,曾泽生率领50军最后一批将士踏上归国列车,这支前身为国民党第60军的部队,自1948年长春起义加入解放军队伍以来,已在朝鲜战场上征战三年。 从白云山激战到汉江防线,50军用实战证明了起义部队的战斗力,在第三次战役中,他们全歼英军皇家重坦克营,成为志愿军首支成建制歼灭装甲部队的起义军。这一战绩让许多人重新认识了这支曾被质疑的队伍。 回国后第三天,曾泽生接到中南海的召见通知,6月1日下午,他穿着刚刚授予的中将军服,走进了毛泽东的办公室。寒暄过后,曾泽生提出了一个在他心中酝酿已久的请求。 “主席,我希望能加入中国共产党。”曾泽生的话语平静而坚定,毛泽东听后沉思片刻,缓缓摇头:“泽生同志,你暂时还是不入党为好。” 看到曾泽生疑惑的神情,毛泽东点燃一支烟,解释道:“台湾问题尚未解决,如果蒋介石得知你入党,可能会对其他起义将领产生不利影响。你以党外人士的身份,在统战工作中能发挥更大作用。” 这番话让曾泽生理解了领导人的深层考虑。作为起义将领代表,他的政治身份确实具有特殊意义,1948年10月17日长春起义时,他率领2.7万官兵倒戈,直接影响了东北战局的进程。 曾泽生出身云南讲武堂第十五期,与朱德、叶剑英为前后期同窗,1937年抗战爆发后,他随滇军出征,参加了台儿庄战役。在禹王山阵地,滇军与日军第10师团激战27个昼夜,伤亡惨重但坚守不退。 然而,这样一支能征善战的部队,在国民党军内部始终被视为“地方军”,1946年滇军调往东北后,第60军被分散部署在长春周边,装备补给长期得不到保障,军心涣散问题日益严重。 1948年9月,东北解放军发起秋季攻势,长春成为孤城,城内粮食断绝,军民关系恶化,守军内部矛盾激化。曾泽生目睹了围城的惨状:百姓以树皮充饥,士兵为争夺空投物资自相残杀。 10月14日,曾泽生通过秘密渠道联系解放军东北野战军政治部,三天后,他正式宣布起义,第60军全体官兵投诚。这一行动直接导致长春和平解放,避免了更大的伤亡。 解放军总部随即将第60军改编为第50军,曾泽生继续担任军长,改编过程中,部队接受了系统的政治教育,但保留了原有的指挥架构。这种做法既稳定了军心,又为后续作战奠定了基础。 1950年10月19日,50军作为首批入朝部队跨过鸭绿江,初入朝鲜时,部队士气高昂但经验不足,装备也相对落后。面对联合国军的机械化部队,他们必须在实战中快速适应现代战争。 最考验50军的是1951年春天的汉江阻击战,部队在零下25度的严寒中坚守阵地50天,每天要击退美军数次攻击。战士们以炒面雪水充饥,用血肉之躯抵挡钢铁洪流。 战斗最激烈时,一个连队往往一天就要消耗完毕,补充兵员跟不上伤亡速度,许多班只剩下三五个人仍在坚持。448团3营在高地争夺战中全部壮烈牺牲,营长李德山在最后时刻引爆手榴弹与敌人同归于尽。 战役结束后,50军满编3万余人缩减至不足8000人,曾泽生向志愿军司令员彭德怀汇报战况时,声音有些颤抖:“我们已经尽了全力。”彭德怀严肃地向他敬礼:“50军是真正的钢铁劲旅!” 1953年停战后,50军获得了志愿军总部颁发的集体一等功,这支起义部队用实际行动证明,他们不仅是可靠的,更是优秀的人民军队。曾泽生也因此成为起义将领中的杰出代表。 回国后,曾泽生被任命为国防委员会委员,后来又当选全国人大代表,在这些岗位上,他多次就边疆建设、民族团结等问题提出建议。特别是在处理云南边境事务方面,他的经验和威望发挥了重要作用。 作为“党外布尔什维克”,曾泽生始终没有忘记毛泽东的嘱托,在各种场合,他都强调起义将领对国家统一的特殊责任。每当谈到台湾问题,他总是充满期待地说:“希望有生之年能看到祖国完全统一。” 1972年,曾泽生因病住院,弥留之际,组织上询问他还有什么心愿,老将军用微弱的声音说:“只盼台湾早日回归,中华民族真正团圆。”次年2月22日,曾泽生在北京逝世,享年69岁。 叶剑英元帅亲自主持了追悼会,在悼词中,叶帅这样评价:“曾泽生同志把自己的一生献给了中华民族的解放和统一事业,他是我们学习的榜样。”这位唯一没有入党的开国中将,用自己的方式诠释了什么是忠诚与担当。 信源: 中国共产党新闻网--受到毛泽东两次接见的曾泽生将军、中国人民解放军军事科学院《抗美援朝战争史》、中共中央文献研究室《毛泽东年谱(1949-1976)》、云南省档案馆《长春起义档案汇编》、国防大学《中国人民解放军高级将领传》(曾泽生篇)[凝视]

我容易吗

致以崇高的敬意。

山寨皮尔卡丹

主席真的是深思熟虑。[点赞][点赞][点赞]

江山如画

将军千秋