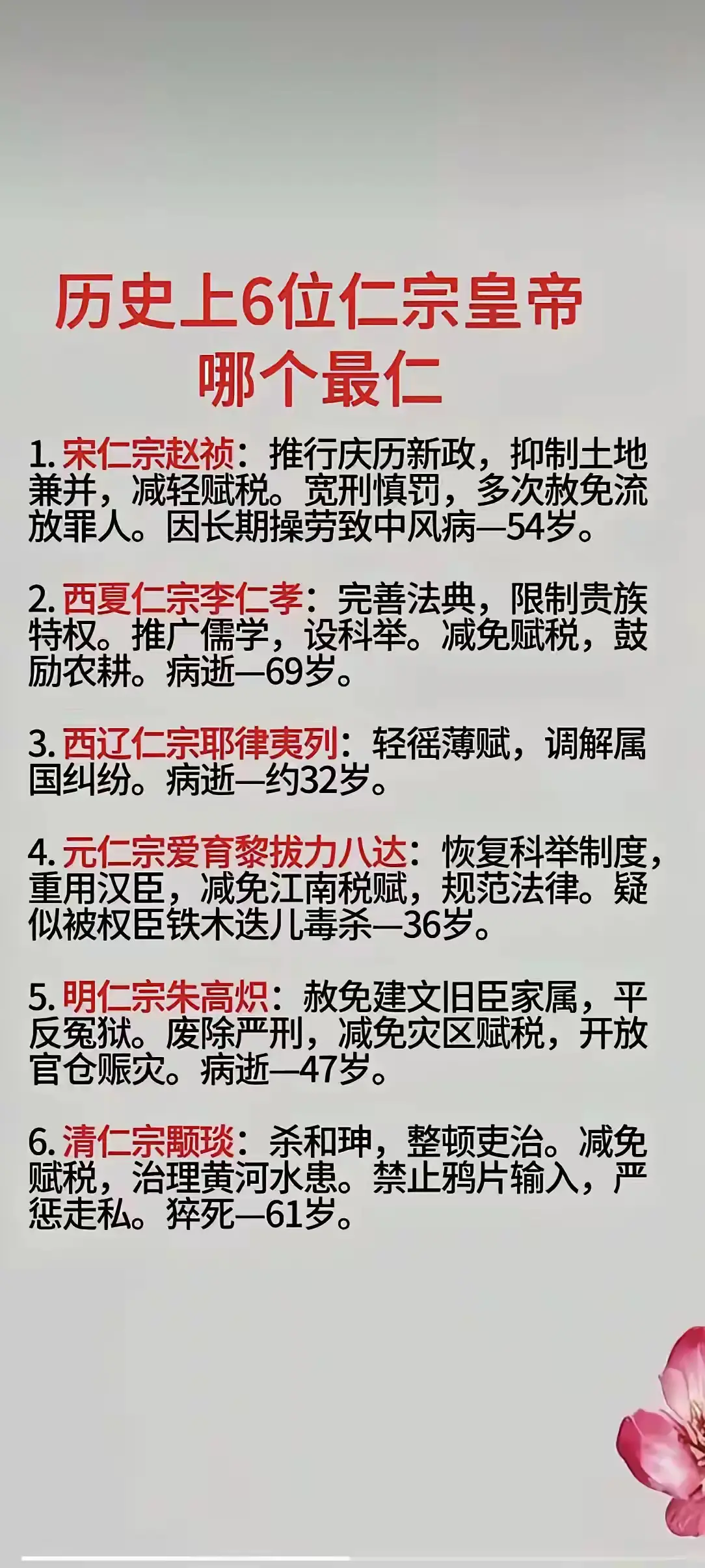

1062年,包拯去世了,出殡那天发生了一件怪事,包公府一共出来了21口棺材,然后从7个城门一起抬出去,这个谜团困扰了大家900多年,直到后来包公墓被发掘,真相才大白于天下。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1062年,北宋名臣包拯病逝于京城开封。消息传出,朝野震动,民间百姓自发穿麻戴孝,为他送行。包拯一生刚直不阿,为人清廉,深受百姓敬重。 宋仁宗十分悲痛,特地下令停朝一日,亲自为包拯致哀,并追封其为“孝肃”,表示极高的哀荣。这位一生不徇私情、不畏权贵的清官,在离世之后,却留下了一件千年难解的怪事。 包拯出殡那天,开封的七座城门在清晨同时打开。二十一口棺材分别从各自的方向抬出城去。每三个为一组,浩浩荡荡的送葬队伍沿着七条路出发,场面肃穆庄重。 城中百姓夹道而立,跪拜送别,哭声一片。许多人心中感到困惑,不知为何包拯的丧礼要准备这么多棺材。更令人疑惑的是,自那以后,包拯的真正下葬之地始终成谜。后人提起这件事,称之为“二十一棺之谜”。 北宋时期,墓葬不仅是对死者的尊重,更关乎家族命运。包拯一生铁面无私,查办过大量贪官污吏,其中不乏权贵要员。他早就明白,自己死后可能会遭人报复,甚至波及子孙。 因此,在临终前,他对家人特别交代,不可让外人得知葬身何处。他的亲属按其遗愿,定下了严密的送葬计划。他们准备了二十一口完全一样的棺材,由值得信赖的人分批从七个城门送出城外。 每队人马都只知道自己负责的棺材,却没人知道哪一口装着真正的遗体。包家借此彻底打乱了所有人的判断,确保墓地的安全。 这项安排后来成为传说中的“疑冢之计”。送葬当天,所有棺材都装饰一致,出殡队伍井然有序。棺材所经之地,百姓纷纷下跪,鞠躬告别。 由于真实的下葬地点始终无人知晓,后代寻访包拯墓葬多年而无果。历史上虽有关于其墓的记载,但开封和庐州之间的争议一直没有定论。 时间过去近九百年。1973年,安徽合肥市一处工厂施工时,工人意外挖出一座古墓。墓地规模不大,没有明显的华丽装饰。起初没人认为这会是名人之墓。 但当考古人员打开墓室,发现里面的墓志铭明确写着“宋枢密副使、礼部尚书孝肃包公之墓”,大家才意识到这是包拯的真正埋葬地。 棺材已经腐朽,只剩一口金丝楠木棺残留痕迹。墓中出土了几块人骨,经专家检测为年约六十多岁的男性,符合包拯去世时的年龄。 棺内除了一些骨骼碎片,只发现一方砚台,以及数量极少的随葬器物。这些物品多为日常用具,无奢华珍宝,符合包拯一生清贫的形象。 其中那方砚台与史书中记载他任端州知州时不私取端砚的事迹相呼应。虽非贵重物品,但具有很高的历史意义。 关于棺材材质的问题,一度引发争议。金丝楠木为皇家专用,价格高昂。有人质疑包拯为何用此棺下葬。 后经考证,这是宋仁宗为表彰包拯功绩所赐,不是包家自购。这说明包拯在去世前后都受到皇帝重视,使用这样的棺材也算得其所归。 更有意思的是,现场并未发现陪葬金银财宝,也没有被盗的痕迹,说明这座墓并非遭盗墓者洗劫,而是本就十分简朴。 而根据墓志铭的记载,包拯死后其家人一度迁移过棺椁,可能是为了避乱保全。墓室布局简单,也便于转移和隐藏。 这次发现不仅揭开了“二十一棺之谜”的真相,也还原了包拯晚年的一段不为人知的安排。他用巧妙的方式保护了自己和家人的安宁。 在当时的环境下,这样的做法显得尤为智慧和冷静。经过几代人的守护和努力,这份沉静的智慧才最终被世人重新认识。 如今,真正的包拯墓已成为重要文物保护单位。没有金碧辉煌的石雕宫殿,也没有高大的牌坊碑亭,只有几株青松在墓前随风而立。 百姓依旧会前来凭吊,用最朴素的方式表达对这位清官的尊敬。这座不起眼的墓地背后,藏着的是一段历经九百年的历史谜团和一个清官未竟的心愿。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!