最近翻了一下韩炳哲的《倦怠社会》,从新的视角,有了对周期性工作倦怠和抑郁的一些理解。

1.

以前的社会是否定性的,用精神病院、收容所等高墙,区分正常和异常人。

而今天的社会,似乎变成了一个肯定性的社会。我不能做什么的规矩,不占主导了。凌驾在上的是,我能做什么。

2.

内在动力、自发行动被持续刺激,身边的每一个讯号好像都在鼓励我,让我陷入过度的积极,持续对自己提出新的要求。

有一段时间,我常说服自己,“工作做得更好,不是老板要求的,而是我自己认为我可以!要持续优化自我,以变成更好的自己啊!”

连对朋友的鼓励,也透露着这一观念。我在明信片上写,“加油,你可以的!你会越来越好的!”。

看来,我在真实的自我之上,建立了一个理想的自我,认为是这个理想我牵引着我们向上,变得卓越。

多么主动内化的个体啊。

3.

伴随着积极性社会出现的,还有新的时间观念。即使在享受食物,也要同时看一下综艺,刷社交媒体,加上处理消息。这样提升效率,真了不起!

但一个提醒是,这可能是人性的倒退。动物在补食的时候,才需要把注意力切成多个模块嘞。相反,人类的艺术、哲学、文化发展,则多来自于深度无聊的沉思。

过度积极性的内在,让看似主动的我们,也成了缺乏主体性的效能机器,一切服务于效率最大化。

5.

在相信【一切皆有可能】的意识下,不难想象,常有抑郁的人出现。他们在积极前进中,总是怅然发现,【没有什么是可能的】。

效率提升是没有终点的,终极成就永远无法大功告成。

在过度的积极中,最后,我们只能陷入持续的、周期性的自我谴责和自我攻击。

自此,在自我的规训中,我们既成为了剥削者又沦为被剥削者,既是施暴者又是受害者。

5.

好可怕。

那我们能做什么?我们能脱离社会吗?远离效率最大化的价值观是可行的吗?想了想,当前的我,很难,我还没有过上隐居的资源和勇气。

一个可能的答案是,我需要多体验和感受这个世界,去建立自爱,但不自恋的人格。

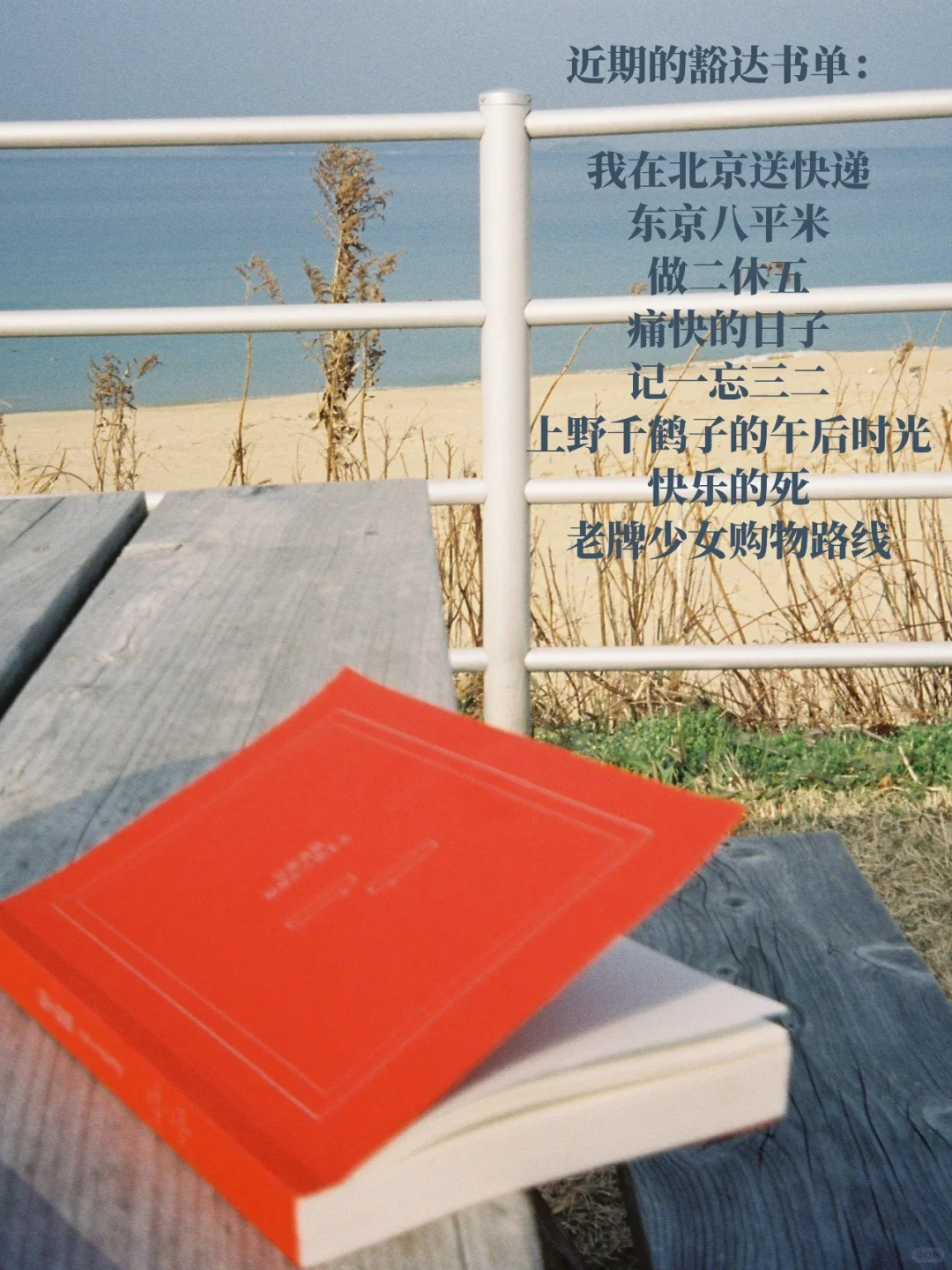

偶尔离开人群,离开屏幕吧,去独处,去感受城市,感受自然,倾听历史。去享受专注的时刻,享受煮咖啡的时刻、散步的时刻。

在这个过程中,去接受无聊,去对话自我,去理解真实的自我。

接受不会变得更好、但也很可爱的自我。