皇帝、大臣尽管是那个时代的人,但他们对陵寝建筑的名称未必都内行,都十分规范。比如把帝后陵的隆恩殿叫“大殿”“享殿”。

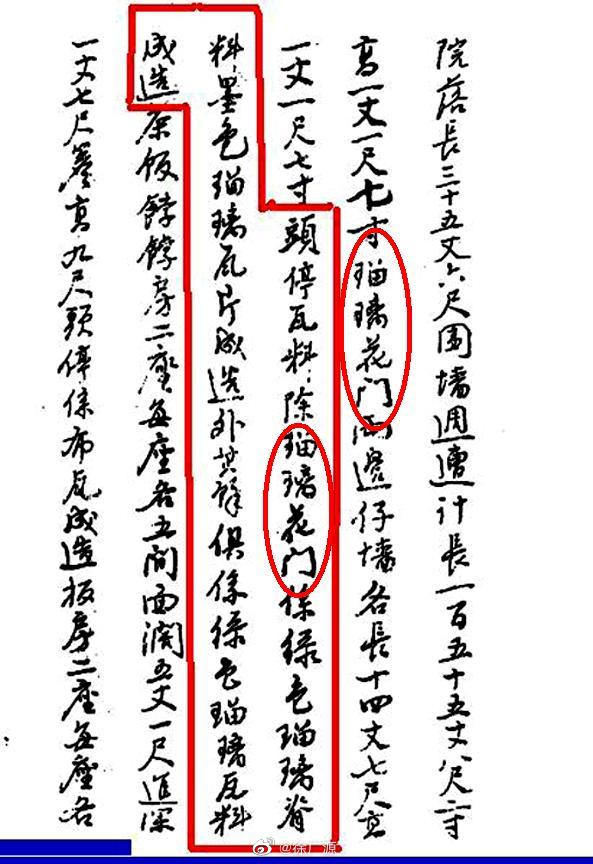

把隆恩殿后面的陵寝门,有时叫“三座门”“琉璃门”“琉璃花门”;

本来妃园寝的陵寝门,只有中门有门楼,而两旁的角门都是随墙门,可是有的王公大臣在奏折中却称“琉璃花门”。

许多承修陵寝的大臣把妃园寝大门外两侧的东西厢房称为“东西朝房”。

皇子、王公园寝的大殿按规定应该称“享堂”,可是在许多档案上,甚至《大清会典》上,称“享殿”。

帝后棺椁称“梓宫”,皇贵妃到嫔的棺椁称“金棺”。以下均称“彩棺”。可是在档案上,称谓混乱的现象很多。尤其是金棺和彩棺称呼混乱的多

所以,对建筑及建筑名称要看大多数、要看是否合理,要把前后时代都看看,不能看见某皇帝、某本书或某大臣曾经叫过这个名字就认定不疑。

当然规范名称之外还会有别称和俗称,不能否定。比如有许多情况把圣德神功碑亭叫“功德碑亭”“大碑楼”;把隆恩殿叫大殿、享殿都是可以的,不能算错。

我们都知道“碑”与“碣”是有区别的。最起码的区别是碑是方首,有纪念性质。而碣为圆首。

最来听一位专家把明十三陵的东井、西井、万贵妃墓、郑贵妃墓的院内中轴线上所立的称为“碣”。我请教为什么不叫“碑”而叫“碣”。回答说《明世宗实录》里这样记载的。我没看过《明世宗实录》。既然回答得十分肯定,肯定会有这个记载。我认为:《明世宗实录》的记载未必十分规范。不能因为这个记载就否定大多数人的普遍认知。这几座明朝妃子墓所立的是有方首,有身,有须弥座形的座,完全是碑的样式。我认为即使明《世宗实录》这样记载了,也应该称碑。

以上仅是我的个人看法,不一定对,与大家探讨。