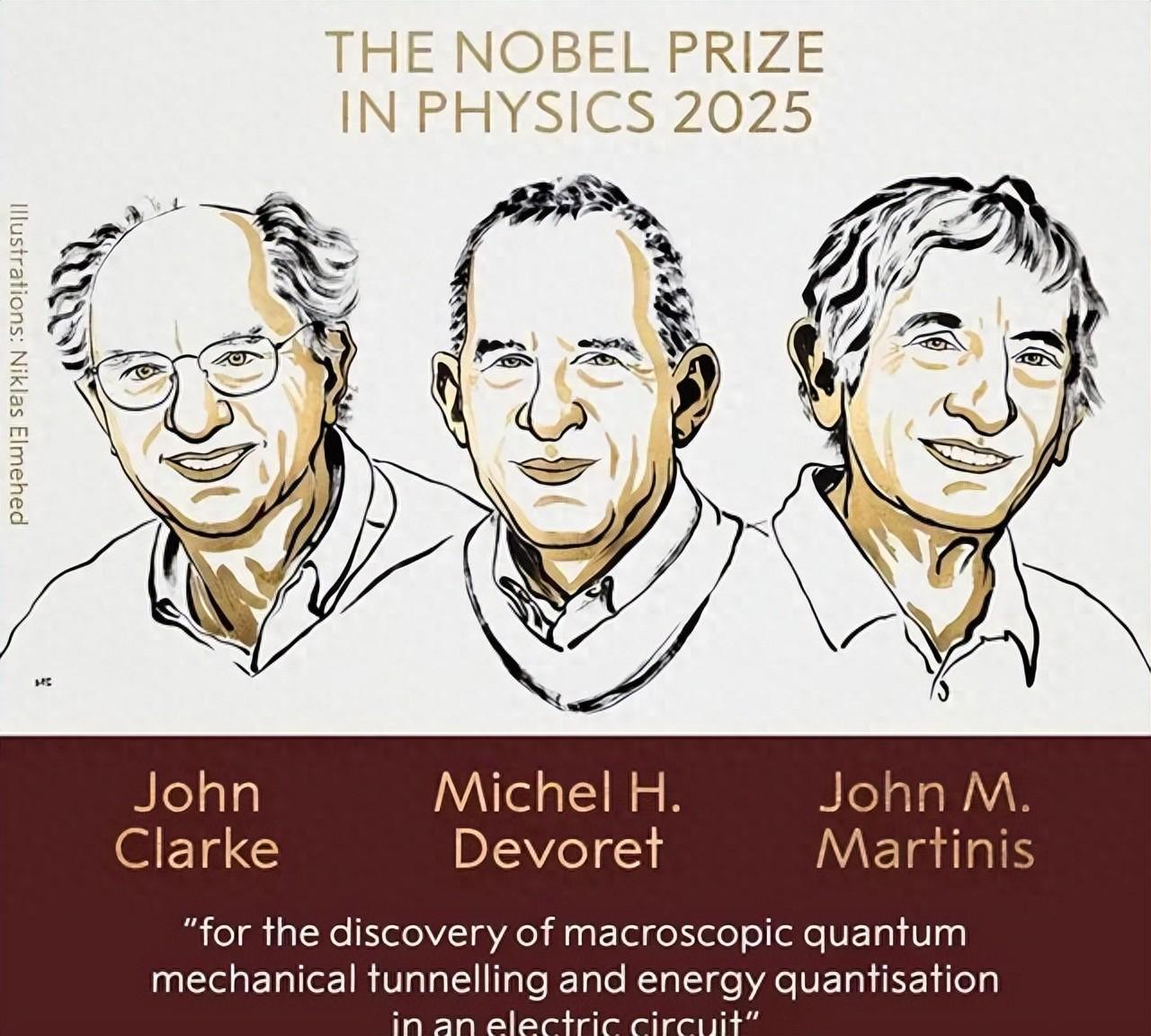

标签: 诺贝尔物理学奖

诺贝尔奖得主在沈阳有了“家”

1月20日,我省首个诺贝尔奖实验室项目—康斯坦丁二维材料研究中心项目签约落户沈阳浑南科技城,诺贝尔物理学奖得主、石墨烯发现者之一、中国科学院外籍院士康斯坦丁·诺沃肖洛夫,中国科学院院士成会明及团队成员出席签约仪式。...

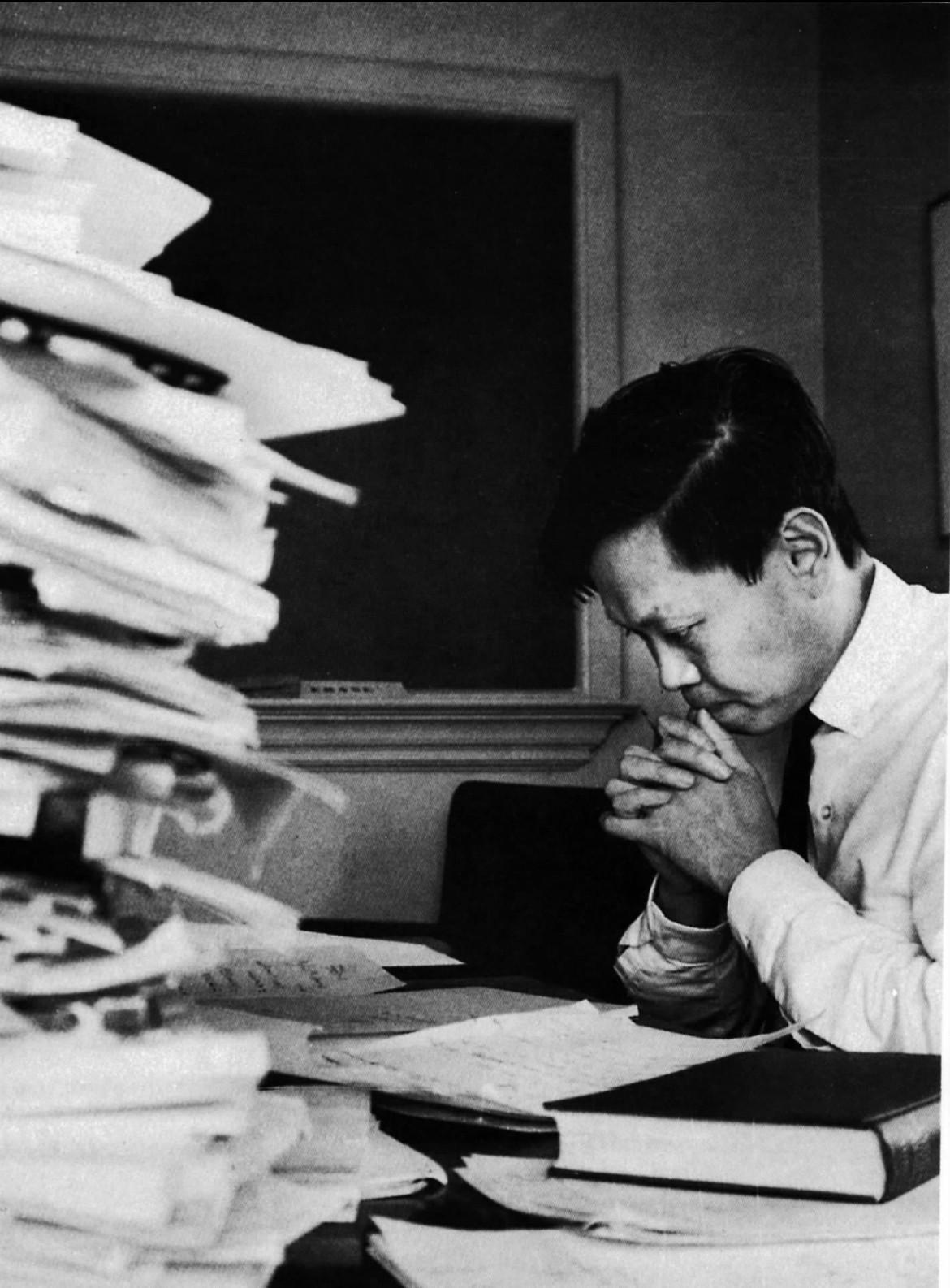

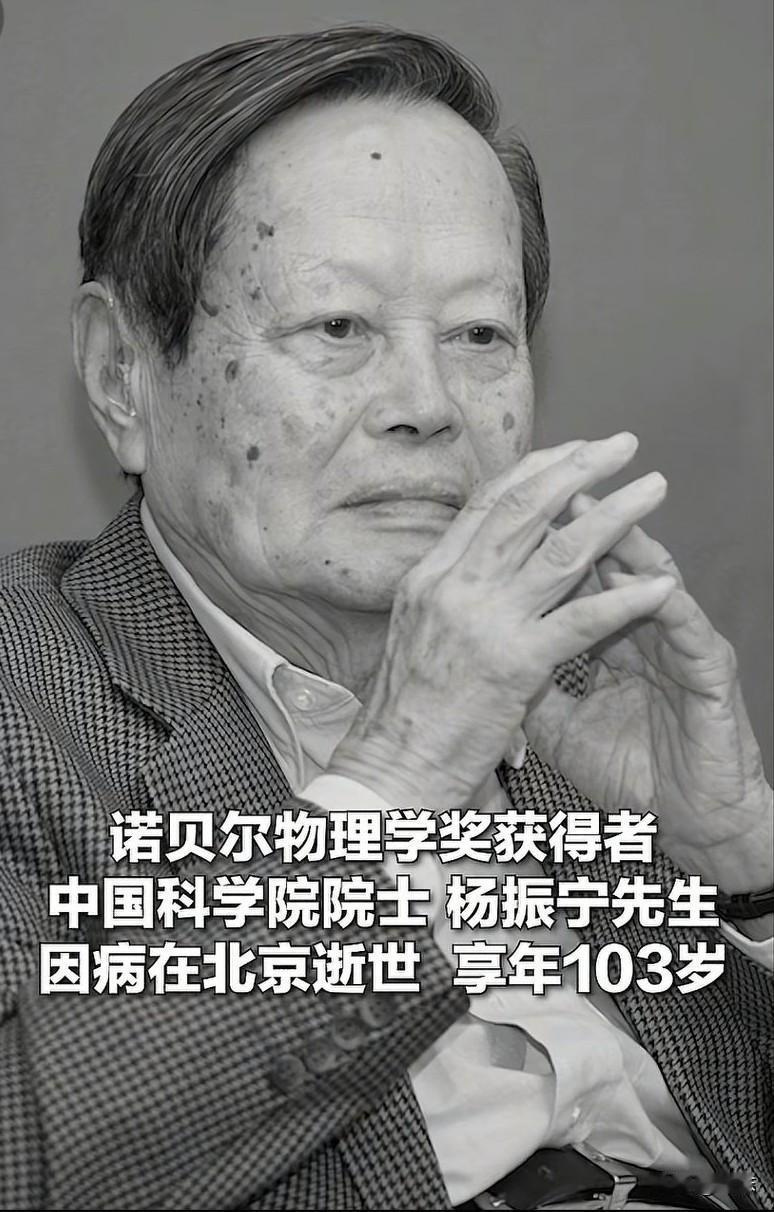

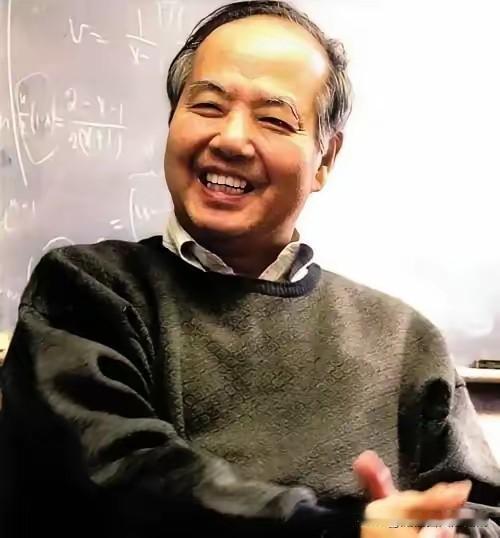

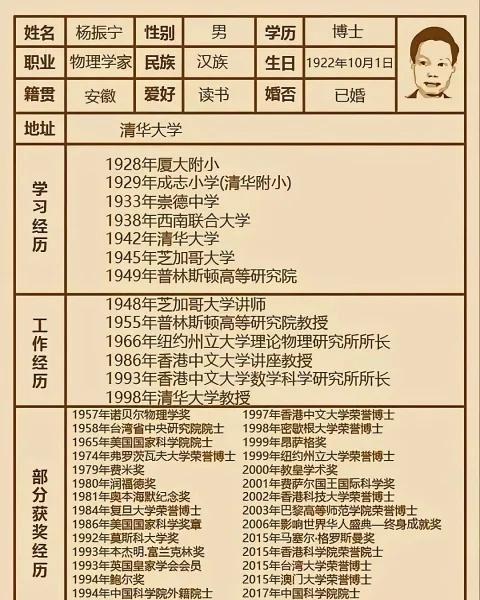

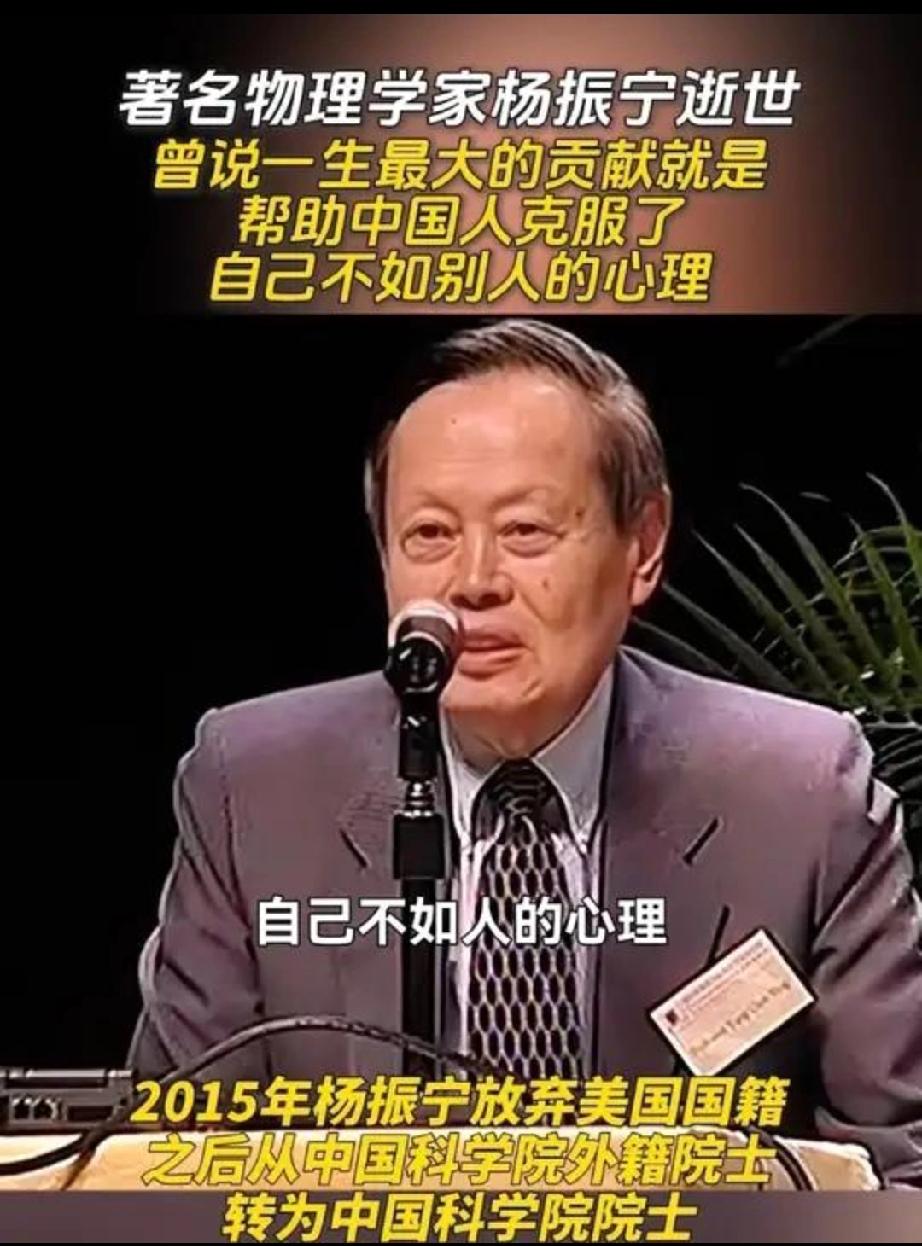

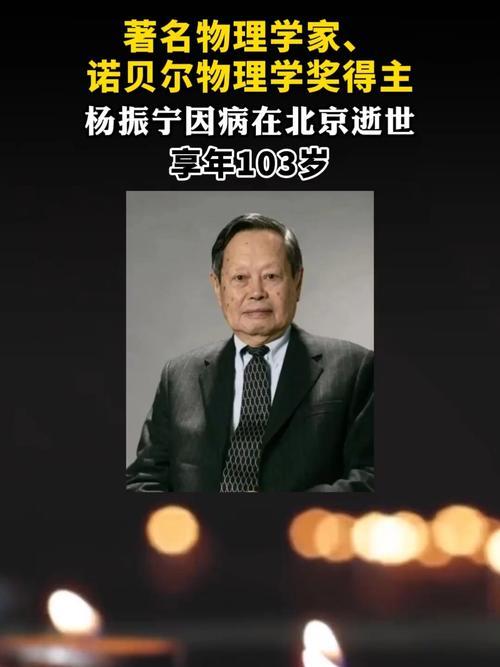

三大物理学家评分曝光:牛顿100,爱因斯坦90,杨振宁101,他凭什么值这个分数?

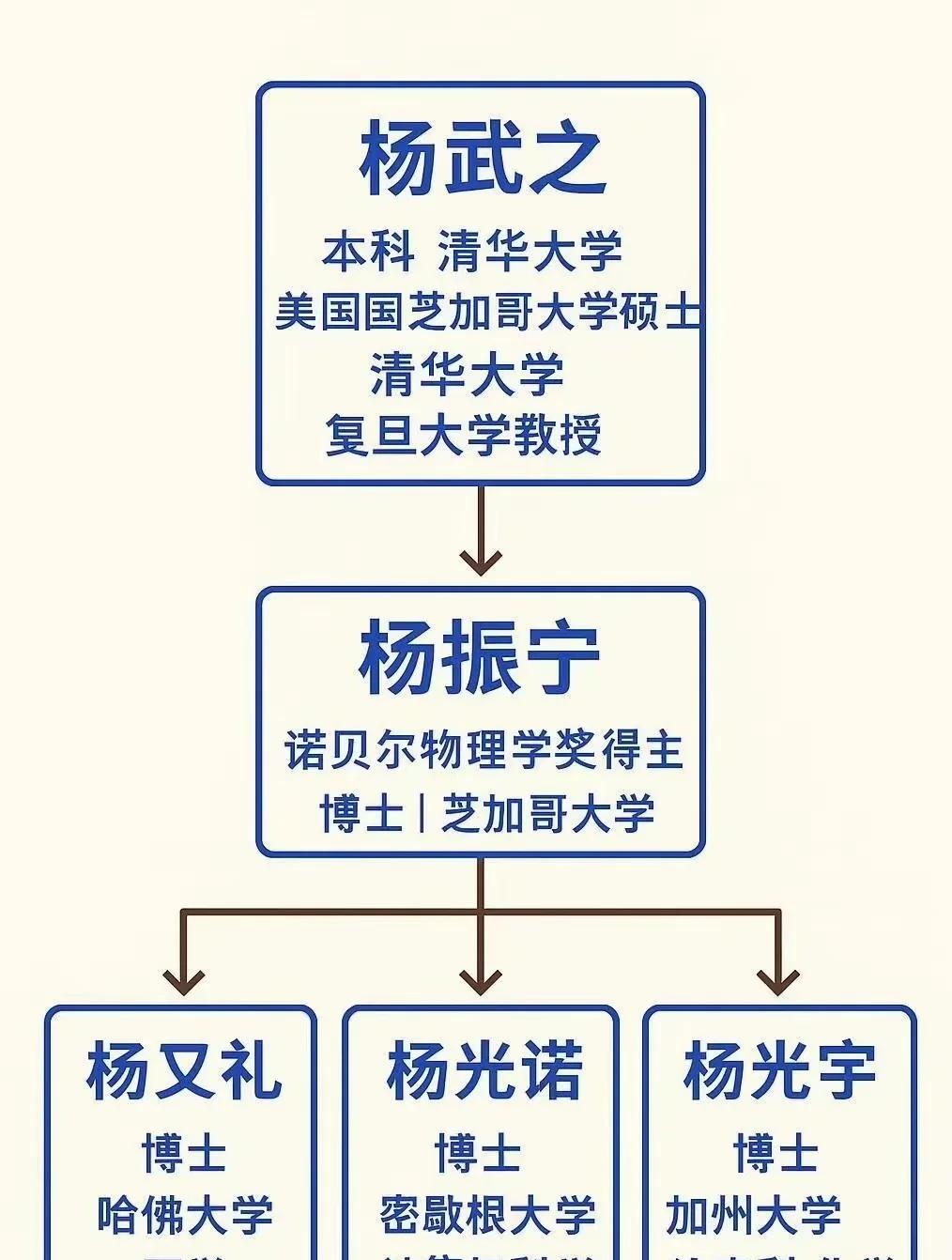

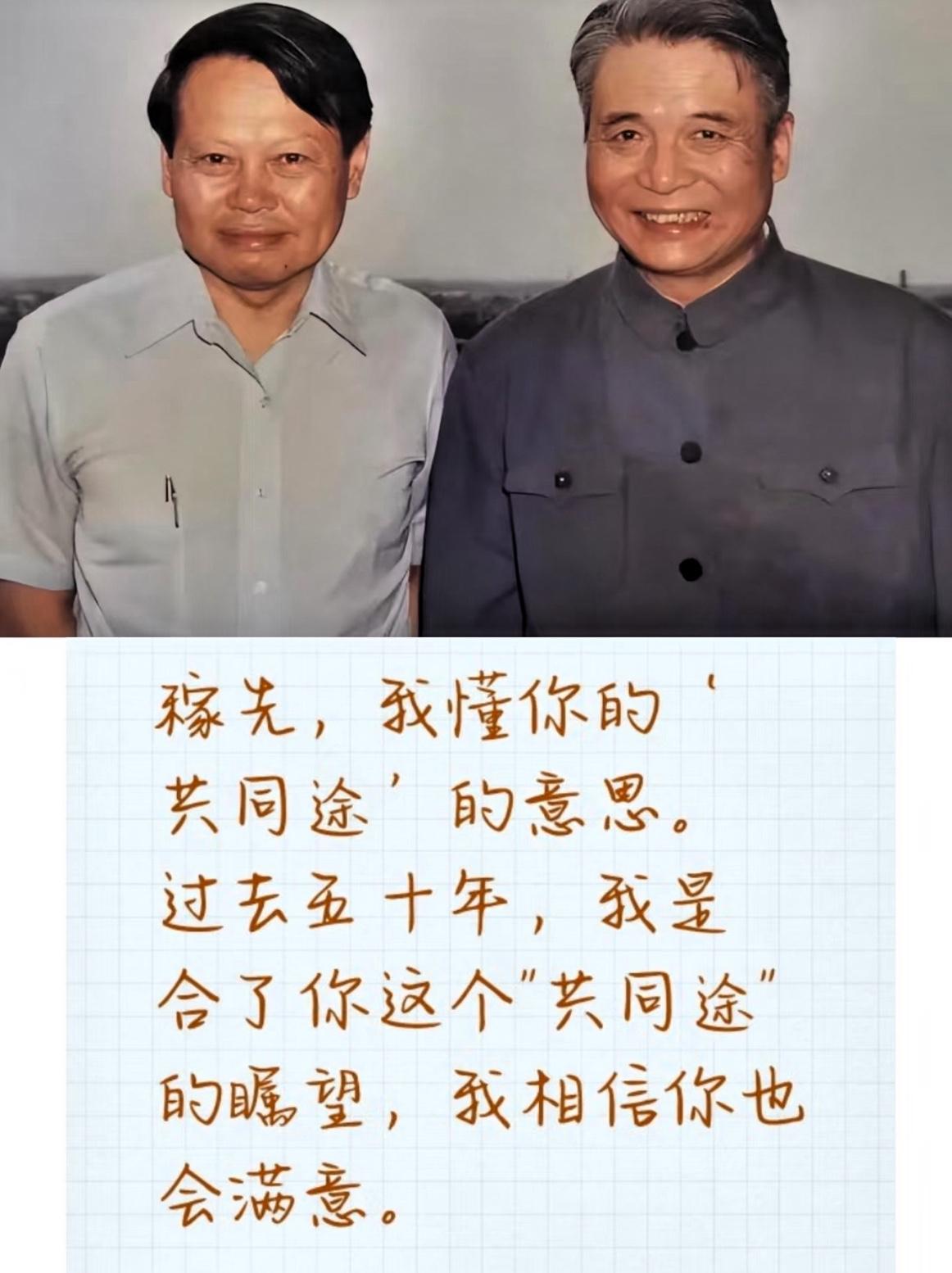

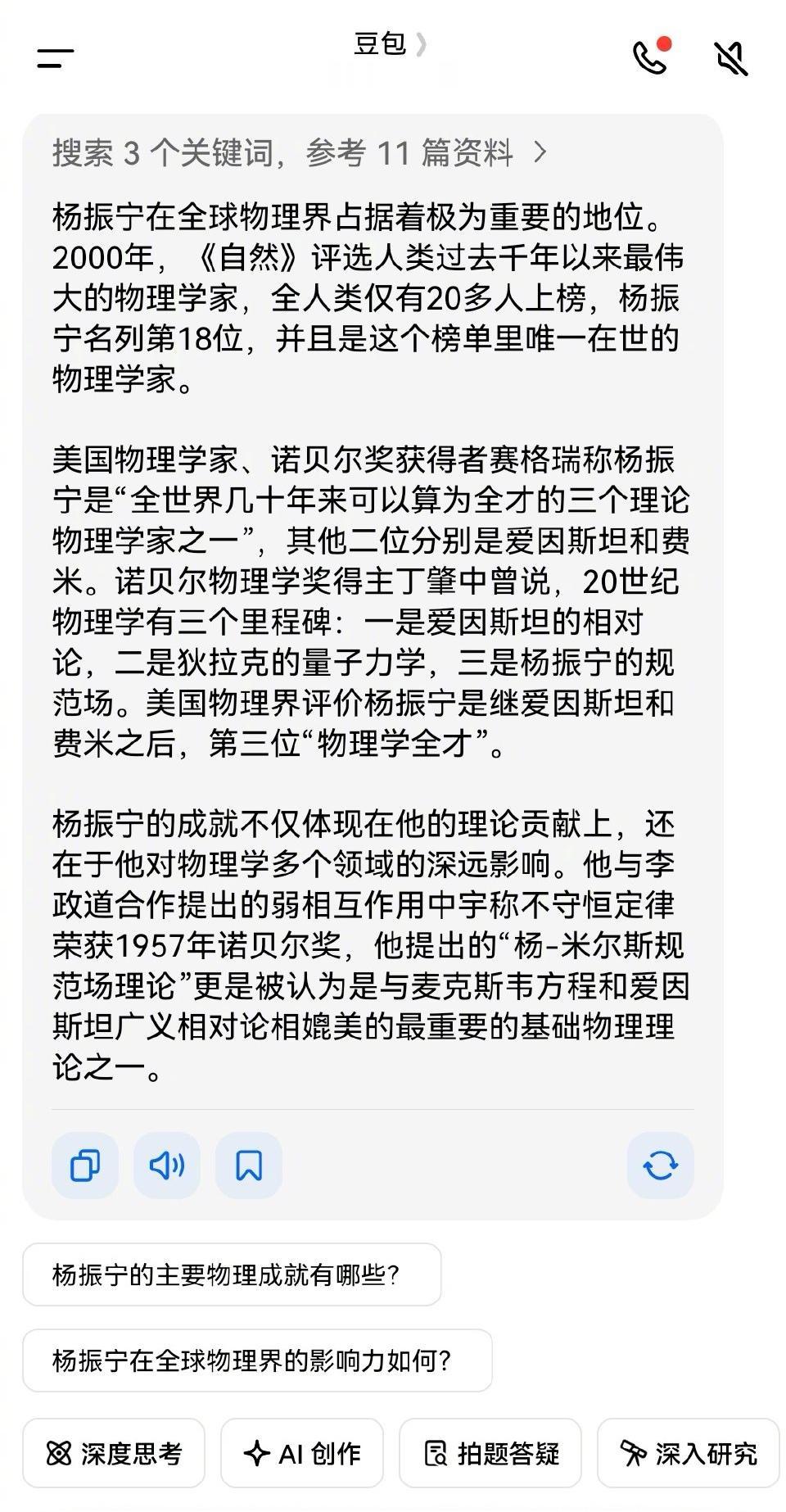

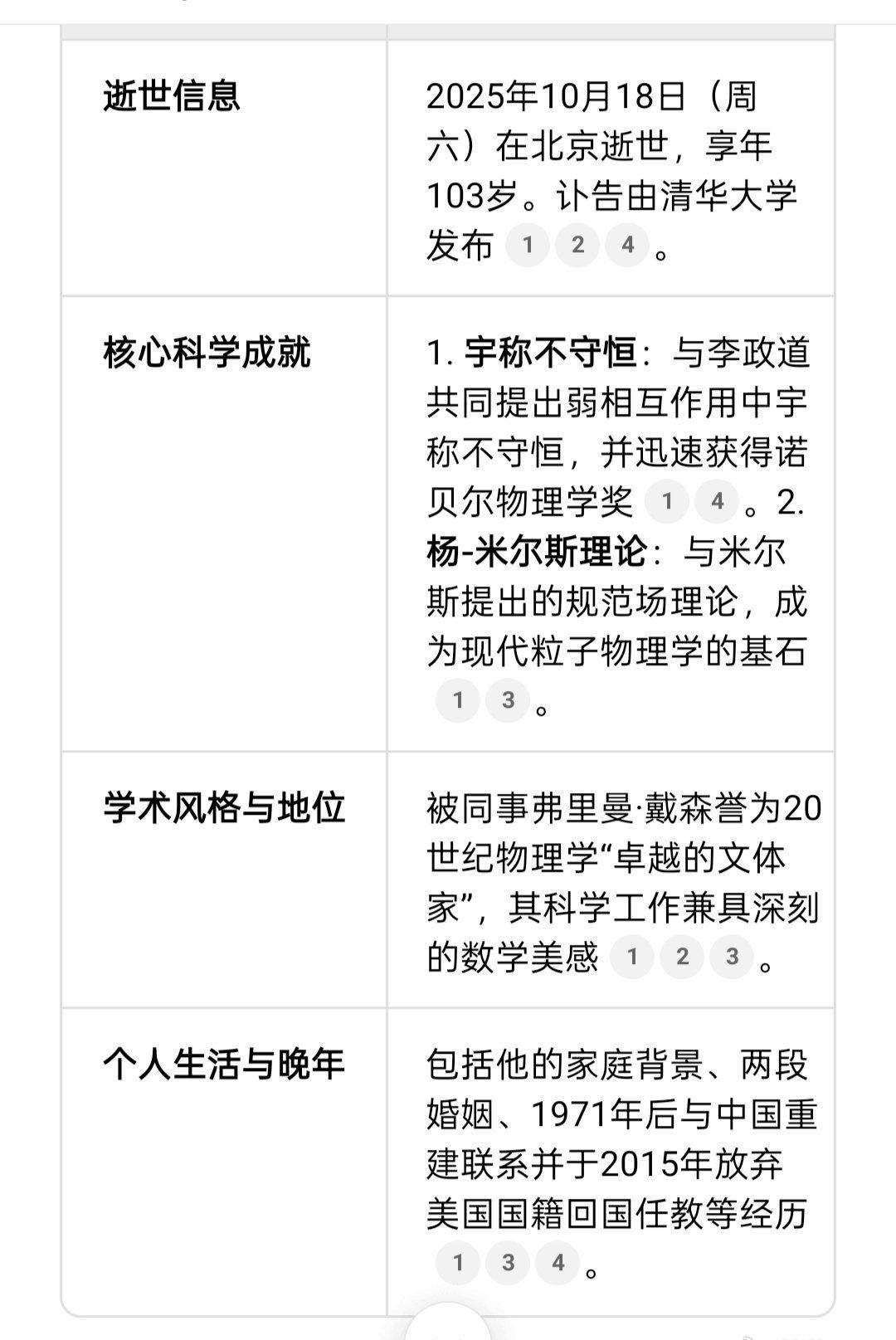

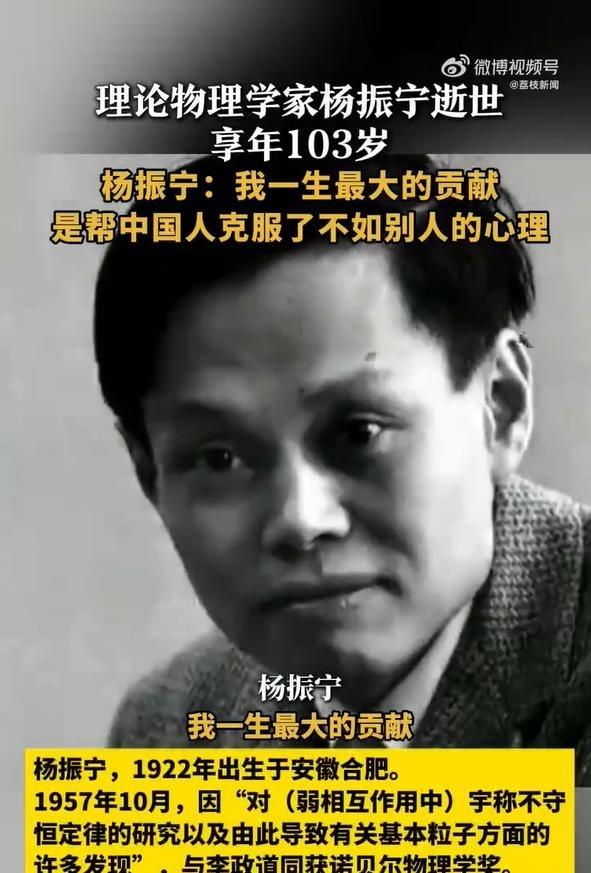

由于这项颠覆性的发现,杨振宁和李政道在同年就获得了诺贝尔物理学奖,此时的杨振宁年仅35岁,成为了当时最年轻的诺贝尔物理学奖得主之一。如果说宇称不守恒理论让他“一战封神”,那么第二项贡献“杨-米尔斯理论”,则让他的...

杨振宁教授曾毫不避讳地指出:“《易经》根本毫无逻辑,就是那个狗屁不通的东西,阻碍

杨振宁教授曾毫不避讳地指出:“《易经》根本毫无逻辑,就是那个狗屁不通的东西,阻碍了科学的发展,拖了中国科研的后腿!”然而,英国科学家却持有不同观点,并勇敢宣称:“《易经》高于欧洲的科学和哲学!”这话在学界掀起的波澜,至今仍未平息。杨振宁绝非一时兴起口出狂言,2004年“文化高峰论坛”上,这位诺贝尔物理学奖得主当着全场学者的面,把话说得明明白白:《易经》的思维方式,是近代科学没在中国萌芽的重要原因之一。他研究了一辈子物理,深知西方科学的根基是“归纳+推演”,可《易经》只讲“取象比类”的归纳法,连徐光启翻译的《几何原本》都没能在中国掀起推演思维的浪潮,这种缺失让中国古代技术再发达,也难形成系统科学。更核心的矛盾在“天人合一”。《易经》每一卦都裹着天道、地道与人道,认为自然规律和人世法则是一回事。可近代科学的关键一步,就是把自然和人类拆分开研究——牛顿不会用苹果落地的规律推导治国之道,麦克斯韦也不会靠电磁方程解读人性善恶。杨振宁见过太多科研中的思维桎梏,他直言这种“万物归一”的模糊理念,让中国学者习惯从整体找答案,却忽略了对细节的精准拆解,这正是科研最需要的严谨。有意思的是,杨振宁年轻时并非完全否定《易经》。1959年感恩节,他还和李政道用三枚硬币占卜基本粒子物理的未来,得到“风山渐”卦后,李政道坚持认为这是“超科学”的启示,后来该领域的重大突破,更让李政道对《易经》的智慧深信不疑。两位诺奖得主的分歧,恰恰暴露了《易经》的双面性:它或许不是科学工具,却可能是灵感源泉。而英国学者的追捧,自有其道理。汉学家闵福德花了数年翻译《易经》,直接将其称作“中国一切科学、哲学和文学的源头”。这位翻译过《红楼梦》《聊斋志异》的英国学者,在译本里创造性地还原了《易经》的双重属性——既是占卜的符号体系,也是解读自然的智慧书。他发现《易经》的六十四卦看似神秘,实则是古人对万物变化的系统归纳,这种整体观比欧洲早期哲学的碎片化思考更具包容性。另一位英国科学家李约瑟在《中国科学技术史》里,更是把《易经》赞为“万有概念宝库”。他列举了26种中国古代重大发明,证明这些远超同时代欧洲的创造,都暗含《易经》“变易”“平衡”的思想。现代科学推崇的系统论,早就在《易经》里有了雏形——八卦相生相克的逻辑,和生态系统的相互依存、物理世界的动态平衡,有着惊人的契合。但分歧的关键从不是《易经》本身,而是评价标准。杨振宁用“科学工具”的尺子去量,自然看到逻辑缺失;英国学者用“哲学智慧”的天平去称,才发现其超越时代的价值。《易经》里的阴阳爻和计算机二进制的对应,确实是形式巧合,可它蕴含的“穷则变,变则通”的思维,却启发了无数科学家跳出固有框架。就像闵福德说的,翻译《易经》不是为了证明它是“史前科学著作”,而是要让西方读者明白,世界上还有一种不依赖数据和公式的认知方式。这场争论从来不是“谁对谁错”。杨振宁的批判,是提醒我们别把传统文化神化,科研需要的是精准而非模糊;英国学者的推崇,是让我们看到古老智慧的普世价值,哲学和科学本就可以并行不悖。《易经》不是科学的绊脚石,也不是万能的智慧钥匙,它只是一部承载着古人思考的典籍。用单一标准评判跨文明的经典,真的公平吗?传统文化该如何与现代科学对话,而不是相互对立?或许答案不在争论里,而在我们是否愿意既保持科研的严谨,又保留对智慧的敬畏。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

赵忠尧:诺贝尔奖欠他一个解释,他却还了国家一个未来

31岁的卡尔·安德森兴高采烈地接过了诺贝尔物理学奖的奖章。他获奖的理由是:发现了 正电子。这可是个惊天动地的发现。它证明了“反物质”的存在。此前,这玩意儿只存在于科幻小说和狄拉克那如同天书一般的方程里。安德森拍到...

为了躲避诺贝尔奖电话,他竟然跑去买啤酒了

他们刚决定把诺贝尔物理学奖颁给希格斯,但死活联系不上本人。电话打爆了,没人接。发邮件?这老头根本不用电子邮件。发短信?他连手机都没有。全世界的记者都扛着长枪短炮堵在他家门口,等着抓拍这位新晋诺贝尔得主激动落泪的...

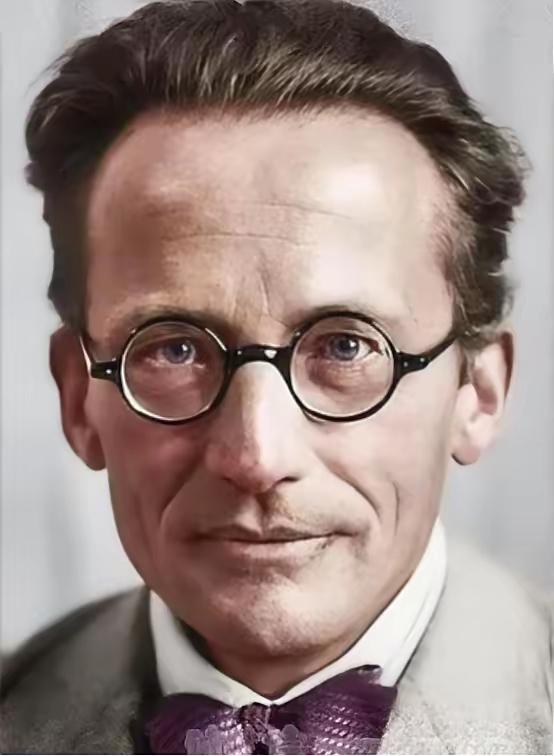

诺贝尔物理学奖得主普朗克:揭示【心想事成】的科学原理

诺贝尔物理学奖得主马克斯·普朗克说过一句话,分量极重。他说:“所有的物质都因一种力量而产生和存在。在这股力量的背后,我们必须假设有意识和智慧的头脑存在。这个头脑是所有物质的矩阵。注意,这句话并不是心灵鸡汤。...

中国科大潘建伟团队新成果,直给爱因斯坦和玻尔吵了一百年的量子争论画上了句号。

中国科大潘建伟团队新成果,直给爱因斯坦和玻尔吵了一百年的量子争论画上了句号。这项研究成果还发在了国际顶刊《物理评论快报》上,用详细的实验数据,验证了玻尔的互补性原理,精度直接达到教科书级别。可能有人会问,这俩大佬到底在争啥?这事得从1927年的索尔维会议说起。当时量子力学刚起步,爱因斯坦和玻尔就量子世界的本质吵得不可开交。爱因斯坦觉得量子力学不够完备,提出了一个“反冲狭缝”的思想实验——他想设计一个可移动的狭缝,既能测量光子的运动路径,又能让光子保留干涉条纹,以此挑战量子力学的核心逻辑。而玻尔当场就反驳了,他说这根本做不到,因为量子世界有个“不确定性原理”,你要么知道光子的路径,要么看到干涉条纹,两者不能同时兼得,这就是他的互补性原理。可那时候的技术太落后,这个思想实验,只能停留在纸面上,谁也没法证明对方是错的,这一争,就争了一百年。一百年来,全球科学家都想破解这个难题,但始终没人能突破技术瓶颈。直到潘建伟团队出手,他们换了个新思路,不用传统的物理狭缝,而是用光镊技术把单个铷原子给“困住”,让这个原子当“可移动狭缝”。为了让原子对光子的反冲足够敏感,团队还通过拉曼边带冷却技术,把原子温度,降到了接近绝对零度的基态,这个精度,在以前想都不敢想。实验过程很直观的,关键就是调节光镊势阱的深度。当势阱调得很深时,原子被固定得很牢,这时候光子通过后,干涉条纹看得清清楚楚;当势阱调浅,原子能轻微移动,光子经过时会让原子产生反冲,通过检测原子的反冲状态,就能知道光子的运动路径。有意思的是,随着路径信息,越来越清晰,干涉条纹,也在慢慢变淡,最后完全消失。这个过程,完美展现了量子世界到经典世界的平滑过渡,而且团队把实验中的经典噪声都剥离后,实际测量的数据和理论计算结果几乎完全吻合,没有一点偏差。更牛的是,实验还达到了“量子非demolition测量”的标准,也就是测量过程中不会破坏量子态,这在以前的实验中,是很难实现的。这项成果一出来,就获得了国际物理学界的高度认可。诺贝尔物理学奖得主弗兰克·维尔切克专门发文称赞,说这是“量子力学基础研究的里程碑”;美国物理学会官网也把它列为年度重点成果,认为它彻底解决了百年前的学术争端。别觉得这只是纯理论研究,它的实际价值大得很。这个实验用到的单原子精准操控、量子态保持等技术,直接推动了量子纠缠、量子存储等核心技术的突破,为大规模量子计算、量子纠错提供了关键支撑。现在咱们国家在量子通信、量子计算领域已经走在世界前列,这次的成果,更是夯实了领先地位。

诺贝尔物理学奖得主:相信有外星人的存在

2019年诺贝尔物理学奖得主迪迪埃·奎洛兹的答案是否定的。这位因发现首颗围绕类太阳恒星运行的系外行星而享誉世界的天文学家,近日在公开访谈中再次强调了他的信念:"宇宙中存在外星生命几乎是必然的,问题只在于我们何时能...

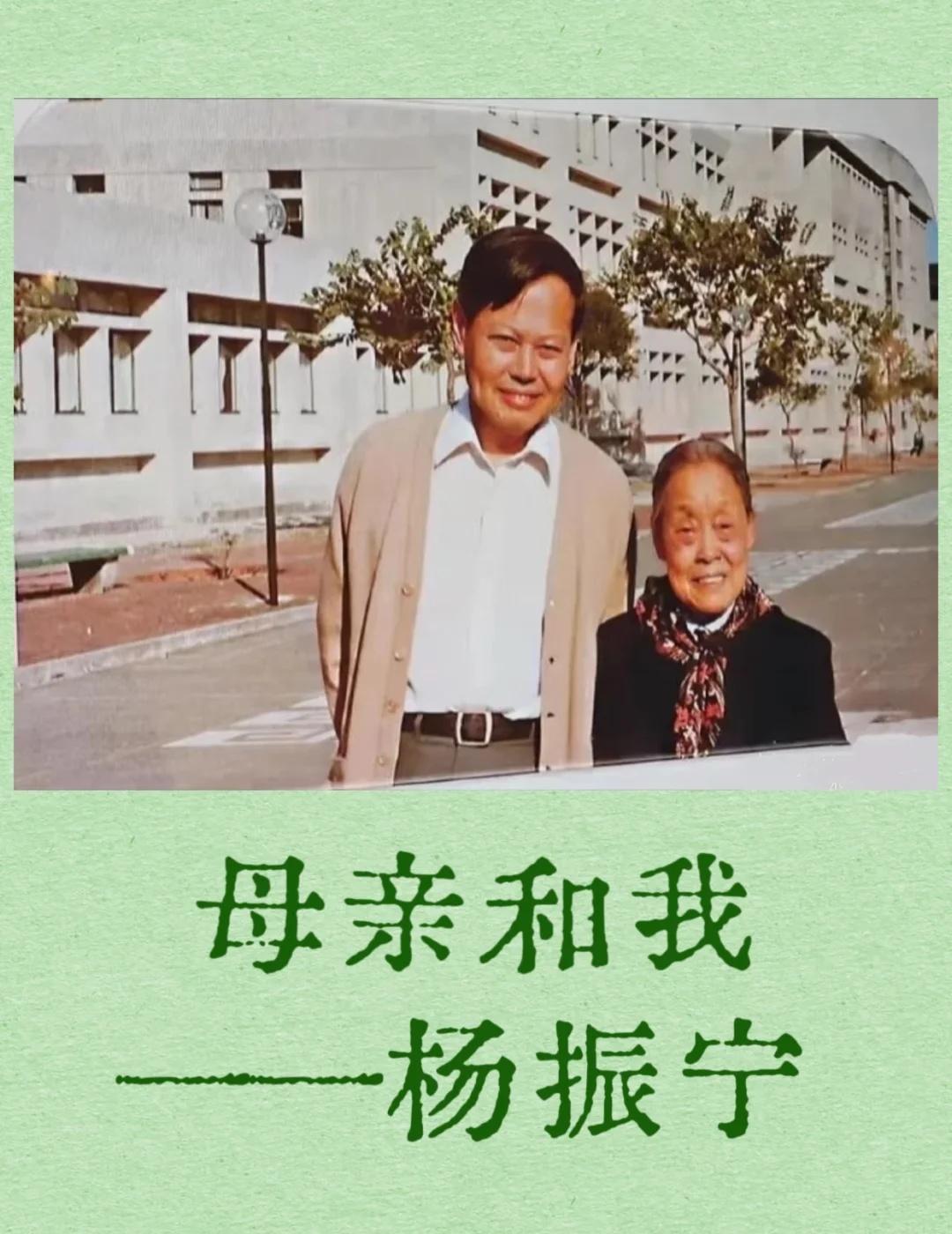

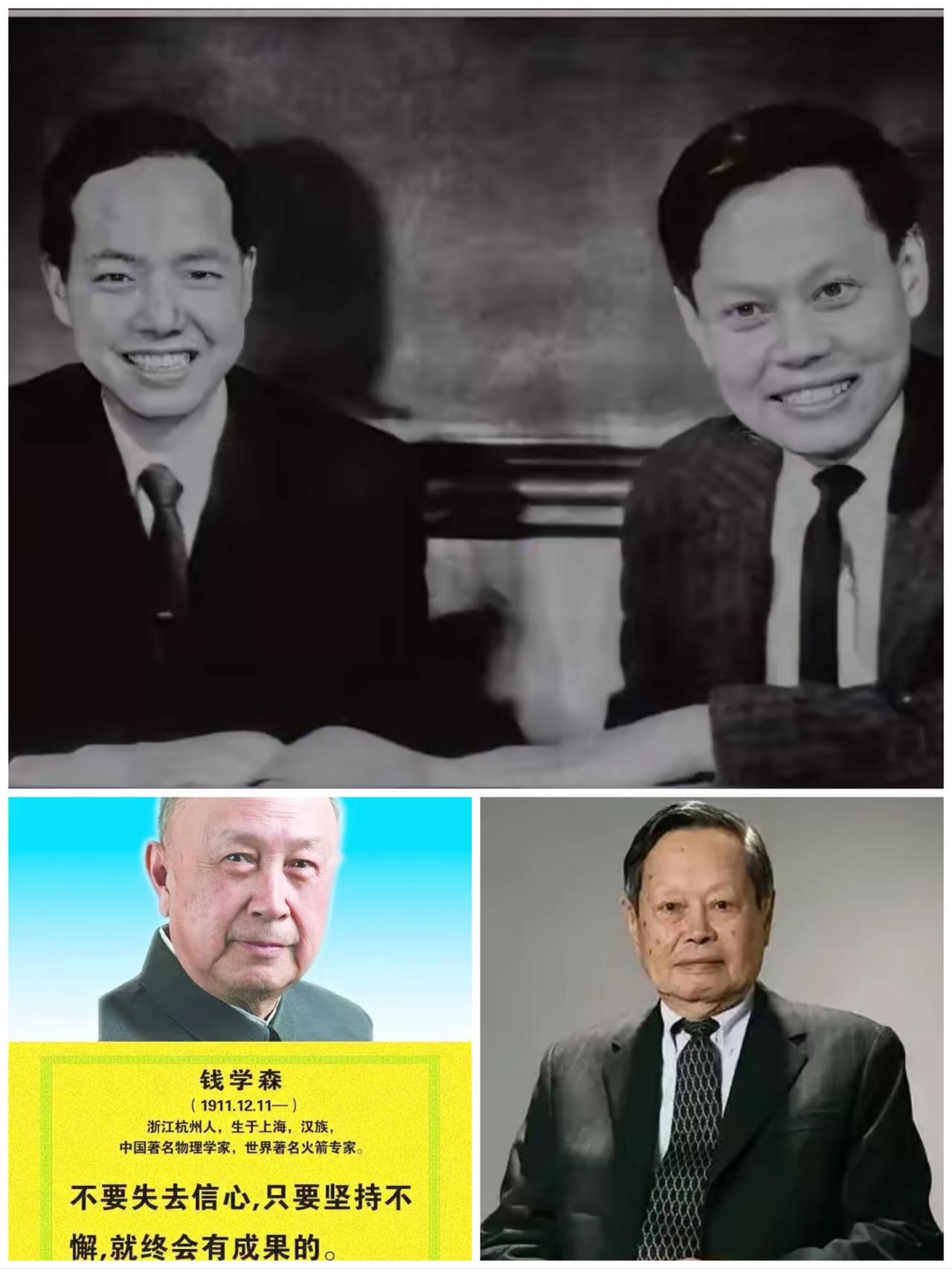

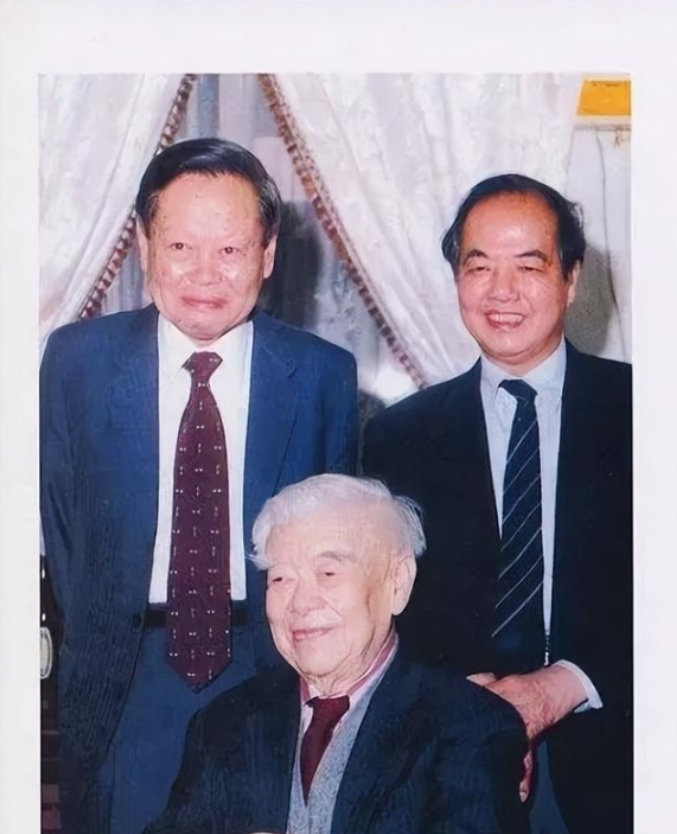

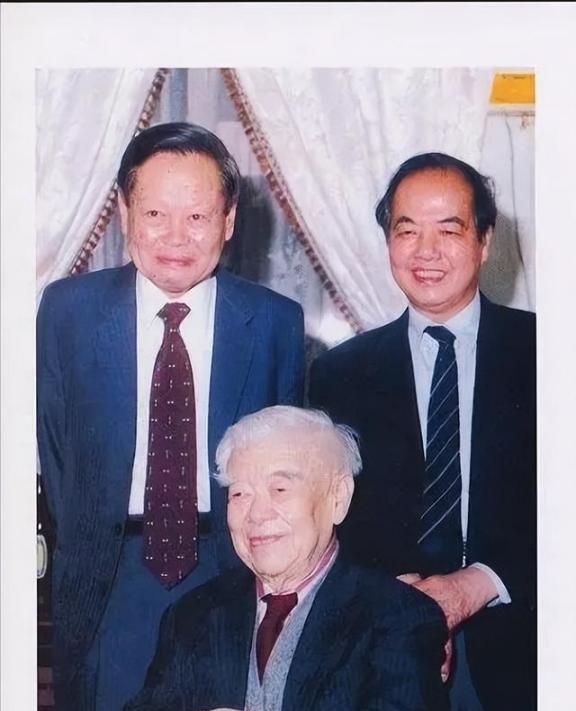

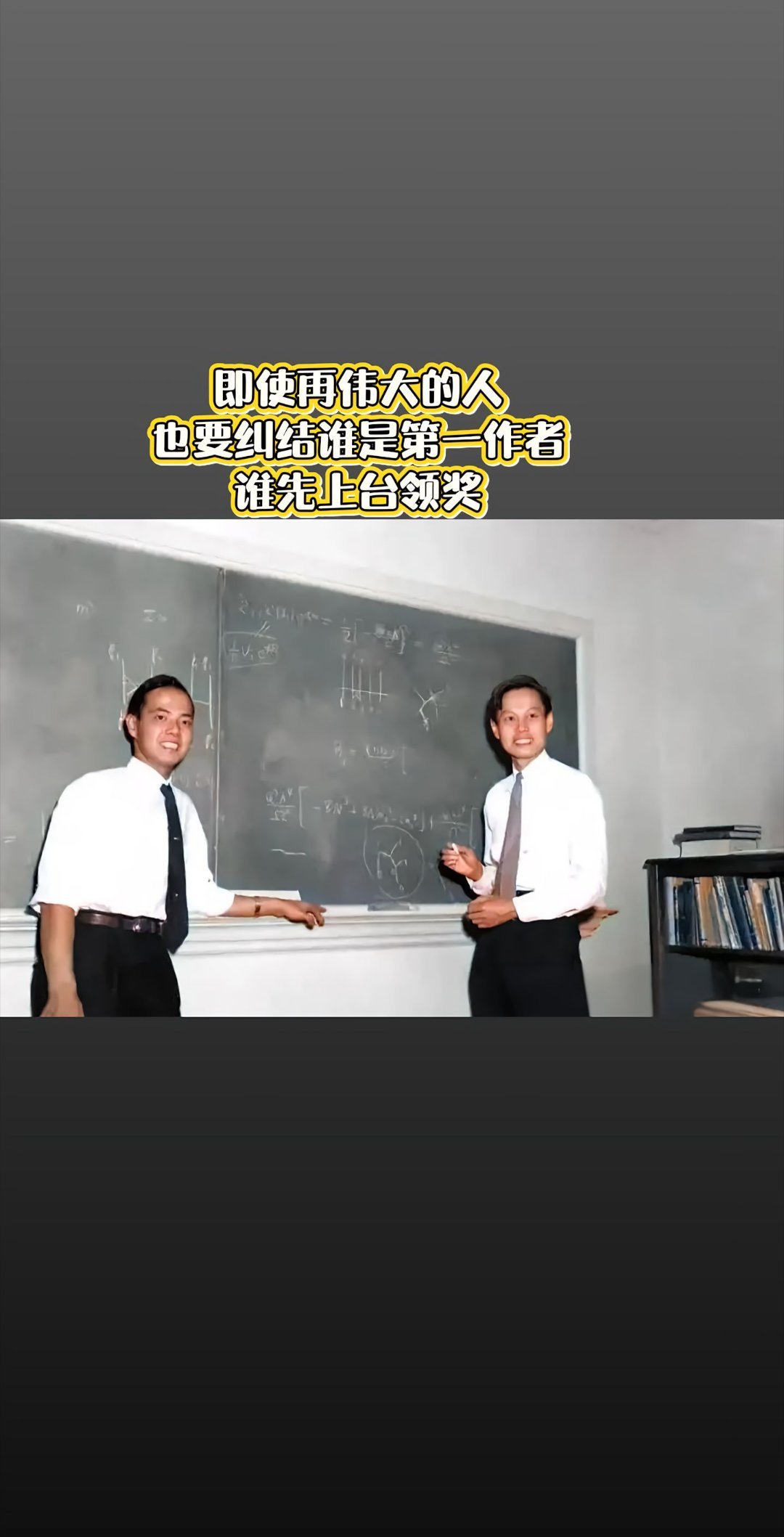

这是杨振宁夫妇和李政道夫妇在瑞典诺贝尔物理学奖颁奖时的一张珍贵合影,拍摄于195

这是杨振宁夫妇和李政道夫妇在瑞典诺贝尔物理学奖颁奖时的一张珍贵合影,拍摄于1957年。从照片中可以看出此时的杨振宁和李政道喜悦洋溢在脸上,因为这一年,两人成绩卓越,共同获得了诺贝尔物理学奖