标签: 蛋白质

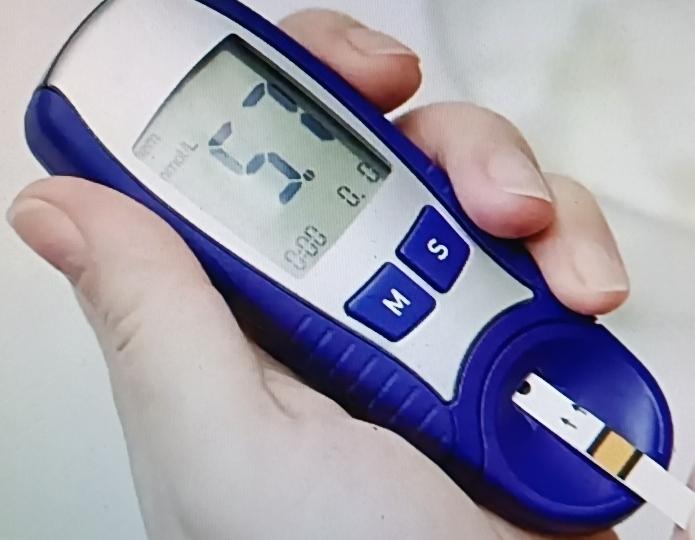

过年就要去走春!研究表明:长期缺乏社交,患糖尿病风险或增2倍初二回娘家时,也

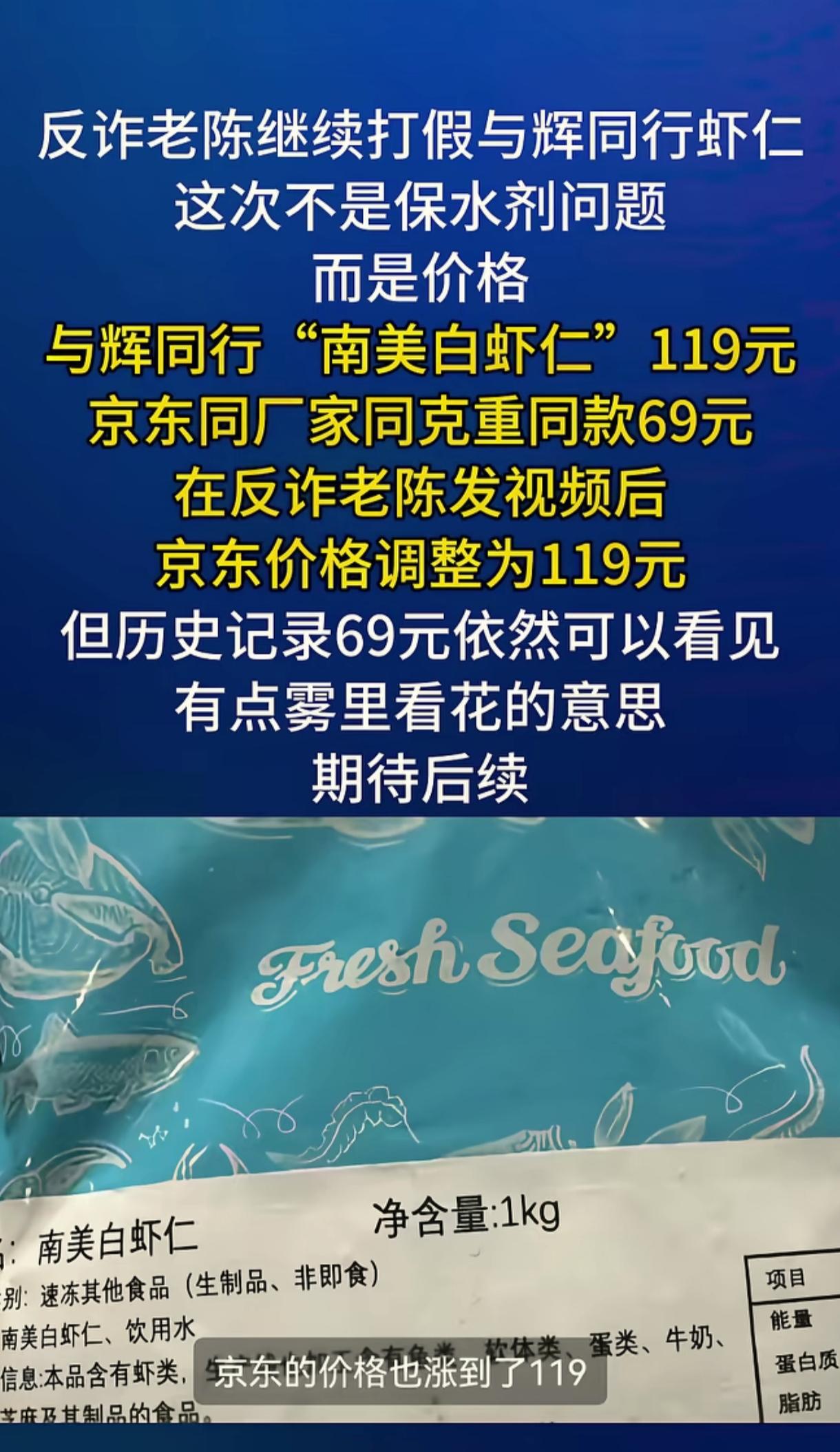

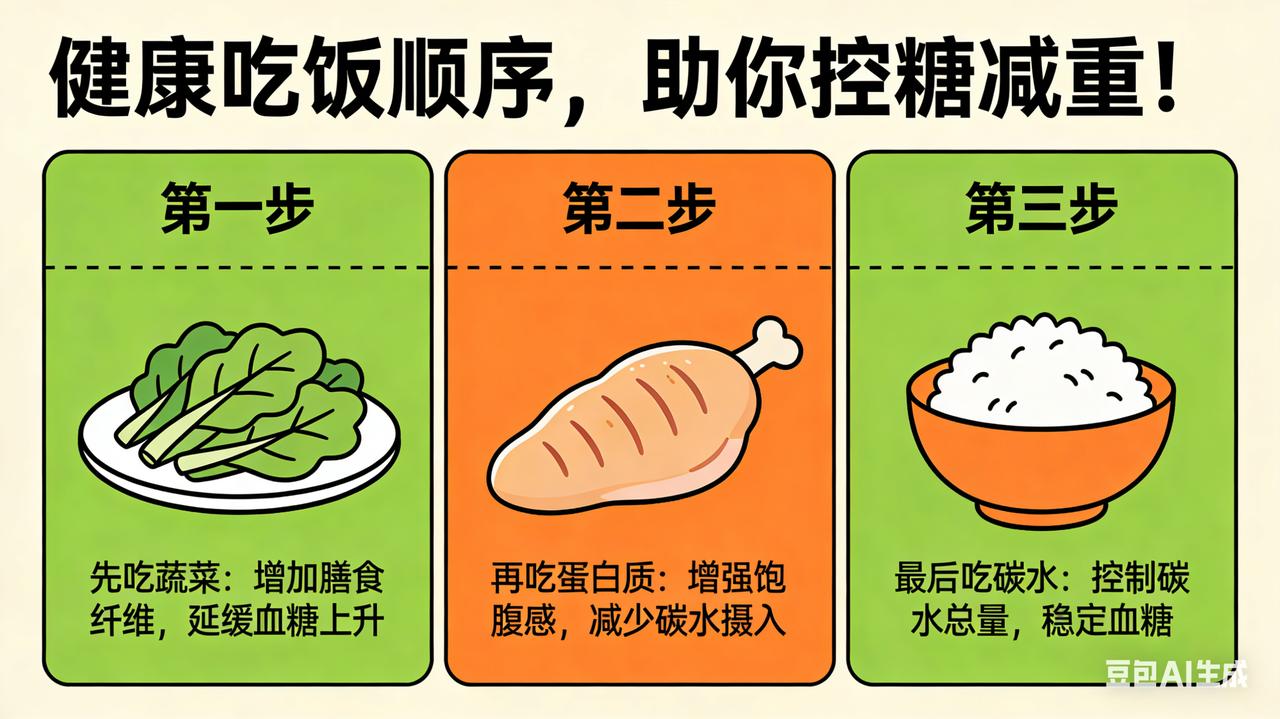

过年就要去走春!研究表明:长期缺乏社交,患糖尿病风险或增2倍初二回娘家时,也别忘了出门走动,拓展自己的社交圈。最新研究显示,社交与体内特定血浆蛋白质的表现有关。当身体长期处于缺乏社交的状态,出现特定的蛋白质表现形态时,未来患糖尿病的风险是普通人的2倍多。减重专科医师刘曜增建议,春节期间可遵循“饭后固定散步”“邀请亲朋好友来做客”“饮食有底线”这3点“社交建议”,以保持身体健康。发表于国际权威期刊《NatureHumanBehaviour》的一项大型研究,借助英国生物样本库(UKBiobank),对42062名、平均年龄约56.4岁的受试者进行分析,追踪长达14年。该研究将符合“独居”“社交接触少于每月1次”“参加社交活动少于每周1次”这3项条件中2项的人,定义为“社交孤立”。研究结果发现,多达175种蛋白质与长期孤立显著相关,其中超50%在后续追踪中,与二型糖尿病、心血管疾病和中风风险有关。尤其是参与代谢过程、且与糖尿病关联性最强的蛋白质群组“M8模块”,与未来患糖尿病的风险相关,比普通人增加2.14倍。刘曜增解释,当长辈年纪渐长、生活圈子缩小、出门与人互动越来越少,即便饮食清淡,也可能影响身体代谢系统的平衡。相反,适当的社交关系有助于调节体内的炎症反应、抗病毒系统和代谢相关机制。也就是说,不论是否为长辈,只要长期宅在家中、缺乏实际的人际互动,就可能反复启动身体的压力反应系统,导致慢性炎症,成为慢性病的温床。趁着过年难得的长假,全家一起外出走春、拜年,这类“增强亲社会行为”的日常互动,不仅能增进感情,还有助于阻止因长期孤立引发的不利生理变化,打破潜在的健康风险循环。刘曜增还提出3个简单的“社交建议”,让不想人挤人的民众,即便不跑景点也能有走春的效果。

抗体芯片技术在蛋白质筛选研究中的应用与展望

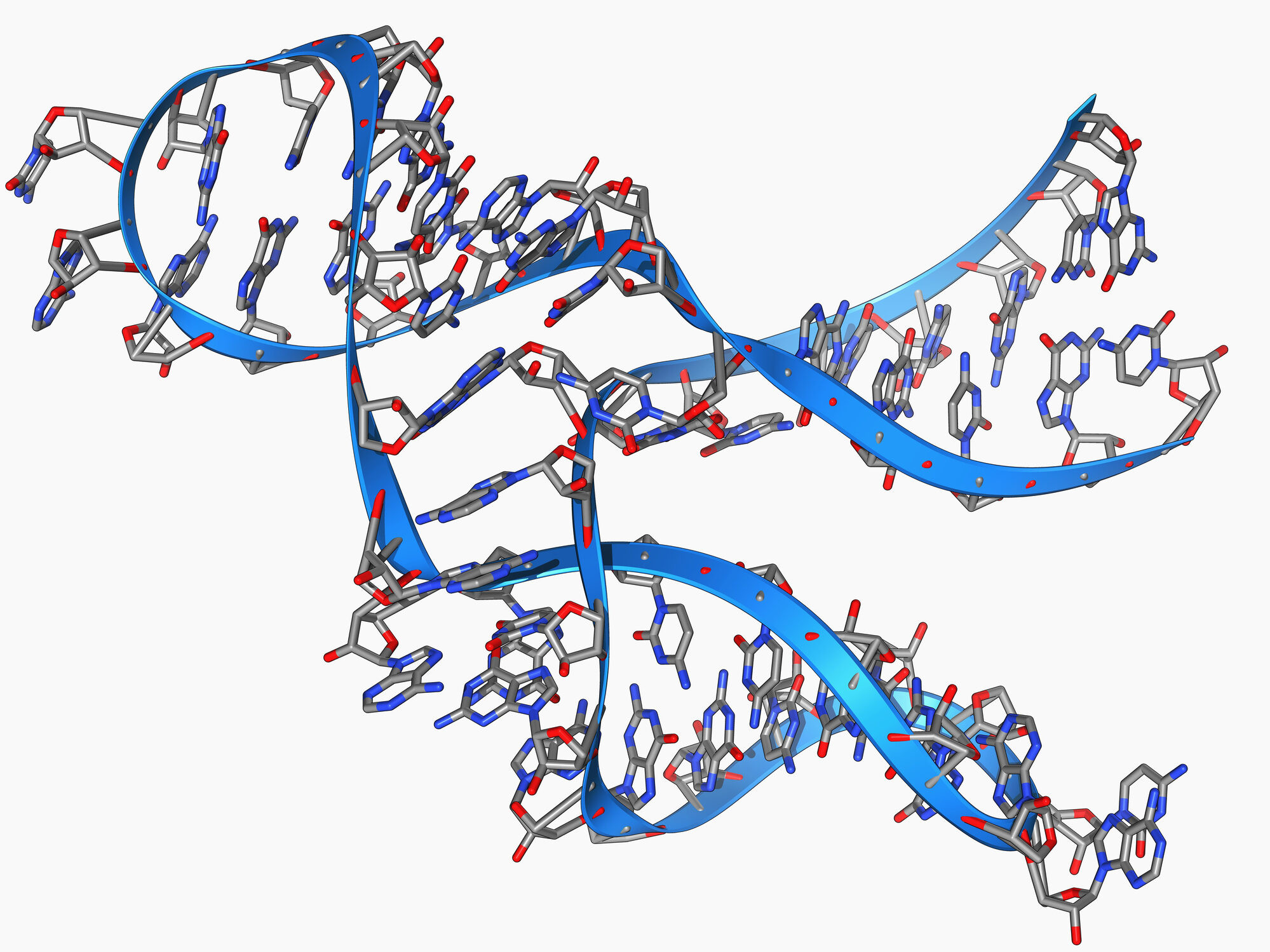

蛋白质作为生命活动的主要执行者,其表达谱、翻译后修饰及相互作用网络的异常与众多生理病理过程密切相关。因此,高通量、高效率地筛选与鉴定关键蛋白质靶点,已成为基础研究与转化医学领域的重要课题。传统的单一蛋白检测方法...

苏州近岸蛋白质:1000万至2000万元回购计划尚未实施 截至1月底累计回购0股

2026年2月3日,苏州近岸蛋白质科技股份有限公司(以下简称“苏州近岸蛋白质”)发布股份回购进展公告,披露截至2026年1月31日,公司暂未开展股票回购,累计已回购股数及金额均为0。公司表示,后续将根据市场情况择机实施本次...

因美纳完成对SomaLogic的收购,在蛋白质组学与多组学领域强化领先优势

本次收购将双方高度互补的蛋白质组学能力整合,进一步扩展因美纳的多组学产品组合,帮助客户更高效地获取大规模蛋白质组学洞察,从而加速药物研发进程,为医疗健康带来积极影响。SomaLogic的技术能够深入解析蛋白质的功能、...

泛修饰微球如何解析蛋白质翻译后修饰组学的复杂性?

一、为何蛋白质翻译后修饰研究面临技术挑战?蛋白质翻译后修饰是生命调控的核心机制之一,其复杂性远超基因组编码信息。单个蛋白质可能同时存在多种不同类型的修饰(如磷酸化、乙酰化、泛素化、甲基化等),且同一位点可能存在...