标签: 新疆社会新闻

太丢人了😡,广州76-94不敌新疆!一战打出了2个不争的事实!1.陈国

太丢人了😡,广州76-94不敌新疆!一战打出了2个不争的事实!1.陈国豪,名气大于实力,这场比赛上场14分钟,4投命中2个,拿下4+0+2,在CBA的赛季就是普普通通的球员,没有抖音吹的那么厉害!2.郭艾伦年纪大了,玻璃属性被放大,没打几场就各种伤病来了,广州实在是无能为力!

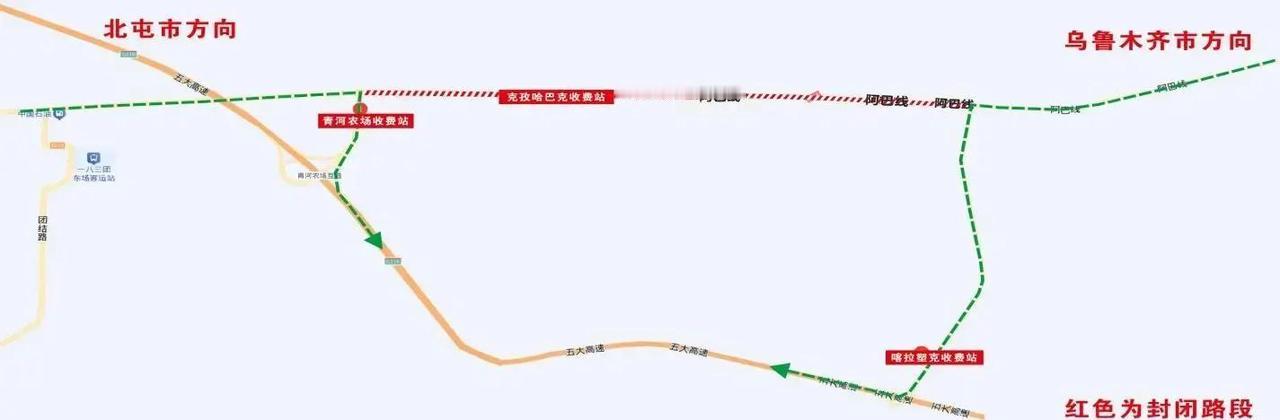

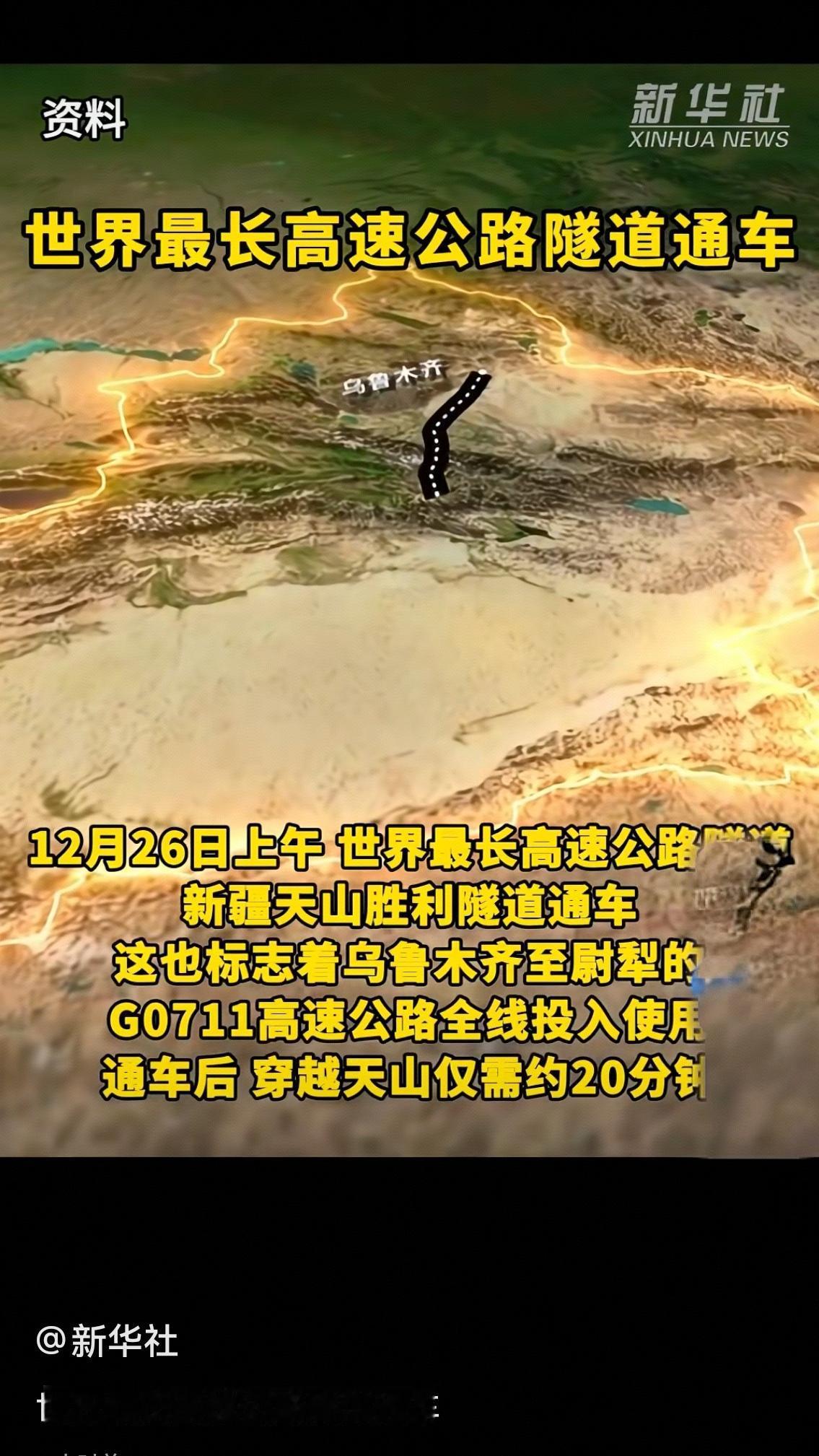

【#世界最长高速公路隧道将于月底通车#】记者从新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室

【#世界最长高速公路隧道将于月底通车#】记者从新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室12月18日举办的新闻发布会上获悉,世界最长高速公路隧道——天山胜利隧道及其所在的G0711乌鲁木齐至尉犁高速公路本月底将实现全线通车,届时天山以北的乌鲁木齐至天山以南的库尔勒的通行时间将从7小时缩短至3小时左右。 全长319.7公里的乌尉高速,2013年被纳入国家公路网规划。2019年,乌尉高速公路正式动工,主线设置桥梁265座、隧道17座。其中,位于线路中段的全长22.13公里的天山胜利隧道从天山中部穿凿而出,这也是世界最长的高速公路隧道。(记者:顾煜)

![恭喜祝贺这31座城市,人均GDP已到发达国家水平![烟花]](http://image.uczzd.cn/16324049296847473451.jpg?id=0)