标签: 天宫空间站

中国承诺不先动用核武器,要是美国炸毁北斗卫星,中国就输定了?2026年初的太空赛

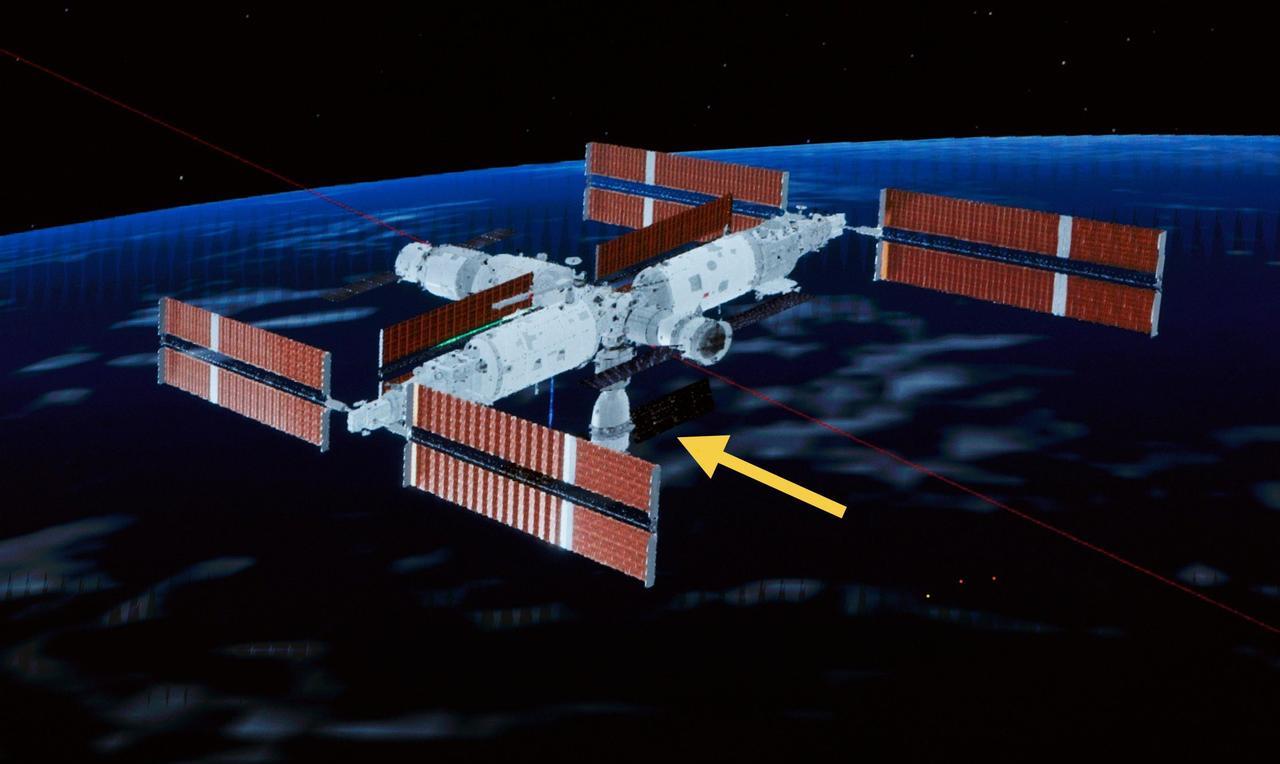

中国承诺不先动用核武器,要是美国炸毁北斗卫星,中国就输定了?2026年初的太空赛场已硝烟渐起,美国刚敲定将4400颗星链卫星集体降轨逼近中国空间站核心空域,紧接着又公布35亿美元巨额合同打造72颗导弹预警卫星,一系列动作直指太空主导权争夺。这样的疑问在网络上偶尔出现,其实是对中国核政策和太空实力的双重误解。先说说核政策,中国从1964年第一颗原子弹爆炸成功那天起,就向全世界郑重承诺,任何时候、任何情况下都不会首先使用核武器,之后还补充承诺无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。这份承诺不是示弱,而是基于对核战争的深刻认知——核战争没有赢家,只会给全人类带来灭顶之灾,中国发展核武器从来不是为了主动挑衅,而是为了打破核垄断、捍卫国家主权的自卫选择。再看太空领域的博弈,美国星链卫星集体降轨的操作,表面上说为了减少太空垃圾,实际心思昭然若揭。中国空间站一直稳定运行在390到400公里的轨道高度,星链卫星从550公里骤降到480公里后,两者之间的安全距离只剩80公里左右,相当于把原本的安全缓冲区压缩了近七成。更让人警惕的是,星链卫星可不是固定不动的,2024年底到2025年中这半年里,整个星座的变轨次数就超过14万次,平均每天几百次调整,这么多卫星挤在近地轨道,就像在空间站旁边摆满了移动的“障碍物”。早有前车之鉴,2021年中国空间站就两次遭遇星链卫星危险逼近。第一次是7月,编号星链-1095的卫星没提前通报就持续降轨,空间站被迫消耗宝贵推进剂调整轨道,正在进行的科学实验都中途中断;更惊险的是10月那次,星链-2305卫星跳跃式上升逼近,当时神舟十三号航天员还在舱外作业,地面控制中心测算,一旦相撞,不仅空间站会被摧毁,周边低轨环境长期都会处于高危状态。这两次紧急规避,对空间站的寿命造成了不小损耗,而美国航天局明明和SpaceX签了太空飞行安全协议,却对这些风险视而不见,典型的双重标准。美国紧接着公布的35亿美元导弹预警卫星合同,更是把太空军事化的野心摆上了台面。这72颗卫星分给了四家美国公司,每家建造18颗,计划2029财年开始发射,搭载的红外传感器能实现近乎不间断的全球导弹预警和跟踪,还能生成火控级航迹数据。结合星链卫星的布局,不难看出美国想要打造的是“天基防御网”,一边用密集卫星抢占近地轨道资源,一边用预警卫星监控全球导弹动态,本质上都是为了争夺太空主导权。很多人担心北斗卫星的安全,其实大可不必过度焦虑。北斗系统是中国自主建设的全球卫星导航系统,早已融入交通运输、电力调度、救灾减灾等方方面面,成为国家重要的时空基础设施。经过多年发展,北斗的抗干扰能力和冗余设计都在不断升级,不是一两颗卫星受损就能瘫痪的。更重要的是,中国从来不会被动防御,面对星链卫星的围堵,“巡天”空间望远镜网络已经投入使用,星链的每一次变轨都能被精准监测;天宫空间站也完成了激光离轨装置测试,关键设备还加装了空间碎片防护装置,被动防护能力大幅提升。在规则层面,中国也在积极发声。在联合国安理会提出的《低轨卫星运行公约》草案,明确要求卫星运营商提前72小时共享轨道数据,建立“谁变轨谁担责”的赔偿机制,还禁止在500公里以下轨道部署非科研卫星,就是要给混乱的太空活动划定“交通规则”。要知道《外空条约》早就规定,航天员是全人类派往太空的使节,各国都有义务保护其安全,美国放任企业用卫星围堵中国空间站,其实是在无视国际规则、漠视生命安全。太空探索的初心是造福全人类,不是个别国家的“霸权赛场”。中国奉行不首先使用核武器政策,不代表在其他领域会忍气吞声;我们不主动挑起太空竞争,但也绝不可能允许别人在太空对我们动手脚。如今全球太空军事化程度不断加深,除了美国,不少国家也在加紧布局,澳大利亚计划测试陆基反卫星激光器,德国启动“太空盾牌”项目,印度要研发“保镖卫星”,但这些都不能改变中国捍卫自身太空权益的决心。那些觉得“美国炸毁北斗中国就输定了”的说法,显然低估了中国的综合实力和防御能力。从核威慑的战略平衡到太空领域的技术突破,从国际规则的主动构建到自身实力的稳步提升,中国一直用自己的方式维护着国家安全和全球和平稳定。太空不是法外之地,霸权行径终究会遭到国际社会的反对,而真正的安全,从来不是靠威慑别人获得的,而是建立在相互尊重、平等合作的基础上。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

美国已经确定国际空间站不好用,转向低轨卫星和重返月球计划,中国还在坚持修建天宫空间站,会不会是浪费钱呢...

与美国的激进扩张形成鲜明对比的是中国天宫空间站的稳健发展,这座2022年完成"T"字基本构型组装的太空实验室,已平稳进入常态化科学运行阶段。2025年以来,神舟系列载人飞船多次精准对接核心舱,航天员乘组定期进驻后,熟练...

马斯克要搞事吗?他要把550公里的万颗星链卫星,降低到480公里,这个位置和我们

马斯克要搞事吗?他要把550公里的万颗星链卫星,降低到480公里,这个位置和我们的空间站低轨道相近,这些星链卫星一旦发生爆炸,卫星碎片对我们的空间站和宇航员有严重的威胁,甚至是无法运行下去。SpaceX公司给出的降轨理由听起来很冠冕堂皇,他们声称随着太阳活动向极小期转变,550公里高度的失效卫星自然脱轨需要4年以上,降到480公里后仅需数月,能减少太空碎片堆积。但这个理由根本经不起细究,真正的风险恰恰藏在“480公里”这个看似不起眼的高度调整里。我们的天宫空间站稳定运行在370至405公里的近地轨道,480公里的高度已经进入空间站所在轨道的上方临界区,两者轨道高度重叠范围大幅增加。更关键的是,星链当前在轨卫星数量已经突破9000颗,此次计划降轨的卫星就有4400颗,如此庞大的卫星群集中调整到相近轨道,会让轨道交叉频率呈几何级上升。数据显示,星链卫星平均每月要进行4次机动变轨,全年会产生14万次轨道交叉,相当于每天有380次“擦肩而过”的风险,这个数字在降轨后还会进一步攀升。卫星爆炸产生的碎片危害,远比很多人想象的更致命。太空碎片的运动速度普遍能达到每秒7至10公里,是子弹速度的8倍以上,这种高速带来的动能足以造成毁灭性打击。一块1厘米的金属碎片撞击航天器时,释放的能量就相当于一枚手榴弹爆炸,毫米级的碎片也能划伤空间站舷窗、击穿太阳能帆板,导致供电效率受损或透光率下降。2025年12月就有一颗星链卫星因故障失控,轨道骤降4000米并产生大量碎片,当时就引发了全球航天界的担忧。对于空间站内的航天员来说,这种威胁更直接。航天员出舱作业时,航天服对空间碎片几乎没有防护能力,哪怕是0.1毫米的超细碎片,都可能穿透防护层造成受伤。即便航天员身处舱内,若空间站被碎片撞击导致舱体失压,航天员的生命安全会直接受到威胁。历史上星链卫星就有过危险前科,2021年星链卫星曾两次危险抵近中国空间站,最近距离仅数公里,当时神舟十三号乘组甚至正在执行舱外作业,地面控制中心不得不启动紧急避碰程序,那次规避动作让空间站寿命损耗相当于正常运行3个月。按照国际太空法的核心公约《外空条约》规定,各国开展太空活动必须避免对其他航天器造成危害,采取危险性行动前应互相磋商沟通,发射国还要对自身太空活动造成的损害承担全部责任。但星链此次大规模降轨计划,并没有提前与包括中国在内的主要航天国家进行充分协商,这种单方面的决策本身就违反了太空法的协作原则。更值得注意的是,星链卫星此前的两次危险接近事件中,其轨道预测误差都超过3公里,远超国际公认的1公里安全标准,这说明该系统的轨道控制精度本身就存在隐患。有人可能会觉得,空间站可以通过机动变轨避开碎片,但实际操作中存在诸多限制。空间站的燃料储备有限,频繁变轨会大幅消耗燃料,缩短在轨运行寿命。而且紧急避碰往往会中断在轨科学实验,造成不可挽回的科研损失。2021年那次星链卫星逼近事件,就直接导致中国空间站三项在轨科学实验被迫中断。更可怕的是,若碎片数量过多形成“碎片云”,就可能引发“凯斯勒效应”,即一次碎片撞击产生的新碎片会引发更多碰撞,最终彻底阻断人类进入太空的通道。中国航天部门已经采取了一系列应对措施,部署的“巡天”空间望远镜网络能对厘米级太空垃圾进行实时追踪,天宫空间站加装的激光离轨装置也完成了测试,可在10秒内汽化威胁目标。同时中国在联合国提出《低轨卫星运行公约》草案,明确要求卫星运营商提前72小时共享轨道数据、建立“谁变轨谁担责”的赔偿机制,这些举措都是为了维护太空环境的安全与秩序。马斯克的星链降轨计划,表面看是为了减少太空碎片,实则是将商业利益置于全球太空安全之上。近地轨道是全人类的共同资源,不是某一家商业公司的“私人领地”。任何太空活动都应当遵守国际规则,兼顾其他国家的合法权益,这是维护太空和平利用的基本前提。我们必须对这种单方面改变太空环境的行为保持高度警惕,也期待国际社会能尽快完善相关规则,遏制这种无序扩张的太空活动,为人类航天事业的可持续发展保驾护航。

神舟二十三号将创纪录!航天员首次在轨超1年,外国宇航员同飞?2026中国空间站大变局:港澳、巴铁宇航员齐上天

因为这一年的神舟二十三号任务,以及神舟二十四号任务中,两个乘组将会出现同一位宇航员在天宫空间站待上超365天的情况,还会有来自巴基斯坦的外国宇航员,甚至还会出现来自香港的女警作为载荷专家登临中国空间站,当然,也有...

美国太空总署署长发声:如果中国可以在天宫空间站上用空气炸锅烤鸡,我们是否应该

美国太空总署署长发声:如果中国可以在天宫空间站上用空气炸锅烤鸡,我们是否应该重新评估美国宇航局(NASA)的严格要求?听听,NASA署长这吐槽,也不知道是真心夸奖还是嘲讽?NASA这几十年来,把“怕食物残渣弄脏设备”当成了天条。新鲜烹饪?想都别想!怕碎屑在太空飘着卡仪器、伤航天员,干脆一刀切:所有太空食物,不是冻干的就是脱水的。咬一口像嚼纸的牛肉干,冲点水就结块的蔬菜泥,美国航天员吃了几十年,早就苦不堪言。最搞笑的是2015年,美国航天员在国际空间站终于吃到一口新鲜生菜,NASA居然大张旗鼓发声明庆祝,把这口生叶子吹成“太空探索的里程碑”。反观中国天宫,直接把“空气炸锅”搬上太空,烤鸡翅、烤牛排滋滋冒油,香味隔着屏幕都能想象到。这差距,可不是一星半点。别以为天宫的太空烤鸡是小打小闹,这背后全是硬实力。中国团队花了8年时间,硬生生造出了适配太空的热风烘烤机。190℃精准控温,360度热风循环,保证鸡翅外焦里嫩;更牛的是自带净化系统,油烟、残渣全被吸干净,根本不会污染设备。能把这玩意儿送上天,靠的是柔性太阳翼提供的充足电力,是水和空气循环利用率超98%的技术底气—说白了,不是NASA不想改规矩,是他们没这技术实力支撑最讽刺的是,NASA的“死板规矩”,早就绑住了自己的手脚。2011年美国搞了个沃尔夫条款,禁止NASA和中国航天合作,想把我们堵在门外。结果呢,我们被逼着自主创新,从神舟十号的30多种食品,一路升级到神舟二十一号的190种,10天不重样,热菜、小吃、新鲜果蔬全配齐。而NASA呢,还在为怎么减少太空食品的钠含量发愁,甚至偷偷研究我们公布的太空种植技术,想抄作业都没门路。有人可能会问,不就是在太空吃口热的吗?至于这么较真?还真至于!航天医学早就证实,吃热食能让航天员工作效率提15%,焦虑感降20%。在密闭的太空舱里,一顿香喷喷的烤鸡,不只是填饱肚子,更是缓解压力、凝聚士气的“精神补给”。中国把太空当成能安家的地方,而NASA只把太空当成征服的战场,这理念上的差距,才是最根本的。有意思的是,NASA的窘迫还和美国地面的困境凑上了热闹。就在署长发问的时候,美国有4100万靠食品券过日子的人,因为国会没批预算,救济金砍了三成,连温饱都成问题。一边是太空里吃口新鲜的都难,一边是地面上千万人饿肚子,NASA所谓的“严格要求”,说白了就是资源分配失衡的借口—钱全砸去搞深空探测的大装备了,连航天员的吃饭问题都顾不上。现在再看NASA署长的疑问,就很清楚了:他不是真的想改规矩,是怕再不改,差距会越来越大。中国天宫的空气炸锅滋滋作响,烤出的不只是香飘太空的鸡翅,更是打破霸权逻辑的底气。航天竞争从来不是比谁的规矩更严,而是比谁能让人类在星辰大海里过得更有温度。NASA真要反思的,不是改不改饮食规则,而是为什么自己坚守的规矩,早就被时代甩在了身后。

美国太空总署署长发声:如果中国可以在天宫空间站上用空气炸锅烤鸡,我们是否应该

美国太空总署署长发声:如果中国可以在天宫空间站上用空气炸锅烤鸡,我们是否应该重新评估美国宇航局(NASA)的严格要求?听听,NASA署长这吐槽,也不知道是真心夸奖还是嘲讽?按照美国NASA的规定,他们怕太空里的食物残渣飘出来污染设备,就干脆禁止一切可能产生碎屑的新鲜烹饪,几十年来全靠冻干、脱水食品凑活。2015年,宇航员在国际空间站吃到点新鲜生菜,NASA都要大张旗鼓发声明庆祝,对比我们航天员现在烤鸡翅、烤牛排,这差距不是技术不行,是理念太陈旧。有人可能会说,太空环境特殊,严一点没错,但将“避免食物残渣污染”简单等同于“禁止一切新鲜烹饪”,实则是用一刀切的懒政思维替代了技术攻坚,这也是其与中国天宫实践形成鲜明反差的关键。从历史实践来看,NASA的太空食品体系长期停留在“生存保障”层面,自水星计划时期的“药片食物”“管状食物”开始,就将“无残渣”作为核心硬性指标,后续即便迭代到冻干、脱水食品,也始终没能跳出“抑制需求而非解决问题”的框架。数据显示,国际空间站的美国舱段食品需满足18个月常温保质期要求,所有食物均为独立密封包装,且必须保证“湿润到能通过表面张力粘在餐具上”,这种严苛标准直接导致宇航员的饮食体验长期处于“凑活”状态。2015年国际空间站宇航员首次吃到在轨种植的新鲜生菜,NASA便迫不及待发声明庆祝,将一口生菜拔高到“迈向火星探测重要一步”的高度,这种夸张的仪式感恰恰反衬出其在新鲜饮食保障上的长期缺位。反观中国天宫空间站的实践,则始终秉持“问题导向”的务实理念,将“保障航天员生活品质”作为技术攻坚的出发点,用精准的技术解决方案替代了简单粗暴的禁止性规定。神舟二十一号任务中,随船上行的热风烘烤机成功实现在轨启用,航天员仅需28分钟就能烤制出滋滋冒油的奥尔良烤鸡翅,甚至能联手制作黑椒牛排,这一看似寻常的太空烹饪场景,背后是多项针对性技术突破的支撑。这款被称为“太空炉子”的设备重量仅5.8公斤,却通过内置高温催化、多重过滤系统实现了无油烟排放,搭配专门设计的残渣收集器,从根源上解决了微重力环境下食物残渣漂浮和油烟污染的问题,经测试可连续可靠运行500次,完全满足空间站的严苛准入条件。更关键的是,中国航天并未止步于单一设备的突破,而是构建了完整的“太空厨房”体系,目前天宫空间站的食品种类已扩展至190余种,飞行食谱周期延长至10天,不仅能实现烤鸡翅、烤牛排等烘焙类烹饪。还能通过适配中式菜品的微波炉优化复热程序,让冻干食品口感接近现炒,甚至针对传统佳节准备定制餐食,这种以航天员需求为核心的设计思路,与NASA“为了安全牺牲体验”的理念形成鲜明对比。两者的差距绝非技术层面的不可逾越,而是理念优先级的根本不同。NASA并非没有能力研发相关净化技术,而是长期将“风险规避”置于“人文关怀”之上,将技术精力集中在食品保存而非烹饪体验的优化上,导致其几十年来始终在冻干、脱水的圈子里打转。中国航天则清晰地认识到,太空探索不仅是技术的比拼,更是对航天员长期驻留适应能力的考验,而饮食体验直接影响心理状态与任务效率。事实上,中国航天也面临过微重力下烹饪的技术难题,比如中餐烹饪的油烟问题、食物颗粒漂浮问题。但科研团队并未选择禁止,而是针对性研发出内建净化功能的烘烤设备、磁吸密闭餐盘、防滑筷子等一系列解决方案,用技术创新破解了“安全与美味不可兼得”的伪命题。这种理念差异带来的实际效果显而易见:当NASA还在为一口生菜欢呼时,中国航天员已经能在太空享用定制烧烤大餐;当美国宇航员依赖18个月保质期的脱水食品时,中国航天员的食谱已经实现10天不重样且兼顾八大菜系风味。显然,太空探索的严谨性应当体现在对核心技术风险的精准防控上,而非对航天员合理生活需求的无端限制,NASA所谓的“严格要求”,终究是没能分清主次的陈旧理念,这也正是其需要重新评估的核心所在。

为什么西方科技似乎停滞了?原因其实很简单:不是西方科技停滞了,是除了中美外,都瞎

为什么西方科技似乎停滞了?原因其实很简单:不是西方科技停滞了,是除了中美外,都瞎火了。现在科技太烧钱了。空间站、材料,光大规模科技实验室就七八个,再加上各类科研人员,人力物力已经不是小国体量能搞定的了,这还是材料。麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!最近总听人念叨,说西方的科技发展好像卡壳了,没什么大动静。其实这事儿得换个角度看——不是整个西方都停摆了,而是除了中国和美国这两个“超级玩家”,其他国家越来越跟不上节奏了。说白了,现在的科技竞赛已经变成了烧钱游戏,没点家底根本玩不起。就拿天上的事来说吧。以美国为首,拉上十几个国家搞的国际空间站,前前后后砸进去超过1500亿美元。这数字什么概念?比很多国家一年的GDP还高。而中国呢,闷声干大事,花了大概80亿美元就建成了自己的天宫空间站。不是说中国的技术更便宜,而是这种集中力量办大事的模式,在当下这种烧钱的科技竞赛里显得特别管用。现在搞科研早就不是爱迪生时代那样,在车库里鼓捣几下就能出成果了。光是大型实验室就要建七八个,更别说还要养着成千上万的科研人员。从空间站到新材料,从人工智能到量子计算,每个领域都在比谁烧钱烧得更狠。美国在人工智能、半导体这些前沿领域一直在疯狂投入。他们靠着硅谷那些科技巨头和常春藤名校的联盟,把资本和人才拧成一股绳。比如在芯片领域,光是台积电在亚利桑那州建个新厂就要投400亿美元。这种规模的投资,别说一般国家,就是欧洲老牌强国看了都直摇头。中国这边走的则是另一条路。国家层面在大力推动5G、新能源和人工智能的发展。像华为在5G领域的突破,还有比亚迪在电动车市场的崛起,背后都是长期战略投入的结果。中国在研发上的投入已经占到GDP的2.4%以上,这个比例还在逐年上升。这就苦了那些实力不错但体量不够的国家。比如瑞典,明明有爱立信这样的通信巨头,但在整个5G生态的布局上就显得力不从心。以色列更是典型,虽然科技创新能力一流,初创企业遍地开花,但要支撑从空间探索到人工智能这样的大项目,就显得捉襟见肘了。现在的科技发展有个很明显的趋势:越是前沿的领域,门槛越高。以前可能一个天才的灵光一现就能改变世界,现在则需要成建制的科研团队和持续多年的巨额投入。像欧洲强子对撞机那样的项目,已经是多个国家凑份子才能玩得转的。而且科技发展正在形成一种“马太效应”——强者恒强。美国靠着美元霸权和技术积累,能持续吸引全球最聪明的大脑;中国凭借完整的产业链和巨大的市场,也在快速追赶。这两个国家在人工智能领域的论文发表量和专利申请量,加起来已经占了全球的一半以上。这倒不是说其他国家就完全没机会了。像德国在高端制造、日本在材料科学这些细分领域依然保持着优势。但在需要大规模投入的系统性创新上,确实越来越难以和中美抗衡。这就好比参加奥运会,你可以在某个单项上夺金,但要拿团体总分第一,就得每个项目都不掉队。更关键的是,科技发展正在从“单点突破”转向“系统竞争”。以前可能发明个晶体管就能引领一个时代,现在则需要从芯片设计、制造设备到软件生态的全产业链能力。这也是为什么台积电、阿斯麦这些公司变得如此重要——它们成了科技竞赛中的“关键节点”。说到这里就不得不提人才培养这个基础工程。美国靠着移民政策从全世界网罗人才,中国则靠着庞大的教育体系每年输送数百万工程师。这种人才规模效应,是smallercountries难以比拟的。就像下围棋,中美这两个玩家不仅棋盘大,棋子也多,自然更容易布局。不过话又说回来,科技发展从来都不是匀速前进的。现在看起来的“停滞”,也许正是在为下一轮突破积蓄能量。就像上世纪70年代,很多人也觉得科技到了瓶颈,结果个人电脑和互联网的兴起完全改变了世界。但无论如何,一个不争的事实是:未来的科技竞争格局正在固化。中美这两个超级玩家很可能长期领跑,其他国家要么选择站队,要么在特定领域深耕。这不是谁强谁弱的问题,而是全球资源优化配置的必然结果。所以啊,说西方科技停滞可能不太准确,更准确的说法是:全球科技发展正在进入一个“两极格局”。在这个格局里,没有足够的体量和决心,确实很难在主流赛道上保持竞争力。毕竟,当游戏的门槛被提到这么高的时候,能留在牌桌上的玩家自然就少了。

能吃能喝:四只小鼠“航天员”入住中国天宫空间站,状态良好

据中国科学院空间应用工程与技术中心消息,在神舟二十一号载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接后,北京时间2025年11月1日6时45分,在航天员的密切配合下,装载4只小鼠的实验单元由神舟飞船转运并安装至空间站问天...

目前我国已有天宫空间站,能将已飞行54年的东方红一号带回家吗

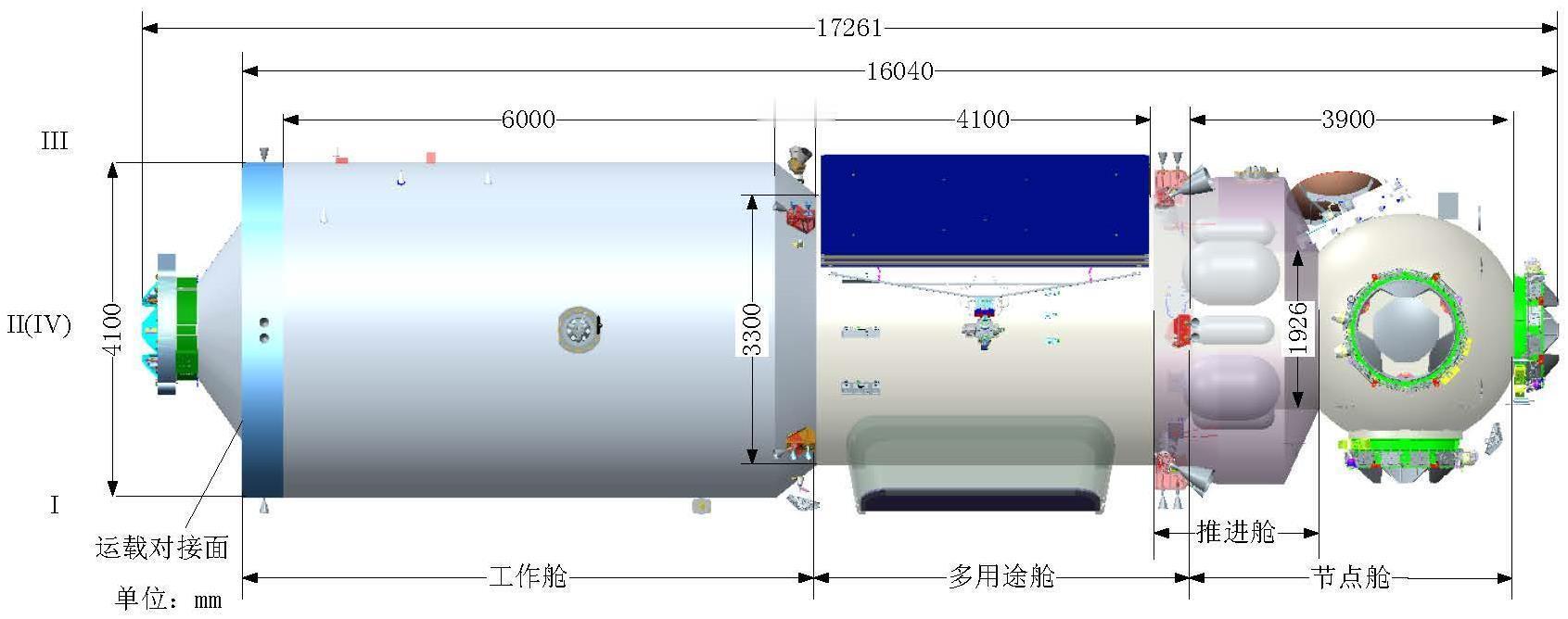

天宫空间站,作为中国航天的新名片,不仅象征着我国在太空探索领域的深厚底蕴,更展现了中国航天人勇于探索、不断超越的精神风貌。在天宫空间站的众多技术亮点中,机械臂无疑是最为抢眼的存在。这只在太空中游刃有余的“手臂”...

美国人也有今天?租借月壤看中国脸色,还舔着脸想蹭天宫空间站

网络上出现过中国天宫号空间站和国际空间站的对比照,简单来说就是一个白富美,一个丑小鸭。两者之间的距离判若云泥。当然,你说我们是有后发优势不假,但问题是,此前美帝还能组织小弟玩这么一个大项目,现在的美帝不仅没有...

俄罗斯劝中国向印度开放天宫空间站,共享数据研究,引起外界关注

在2022年,我们国家完成了天宫空间站的在轨建造,在世界舞台上又添上了一笔浓墨重彩。空间站作为人类探索太空的侦查点,不仅是一个国家在科技研究、科普教育上的重要成就,还是推动人类文明进步的又一伟大节点,更是我们国家...

![九九归一~[害羞][害羞]【中国🇨🇳航天神舟二十号航天员乘组在轨(天宫空间](http://image.uczzd.cn/11448696444141408155.jpg?id=0)