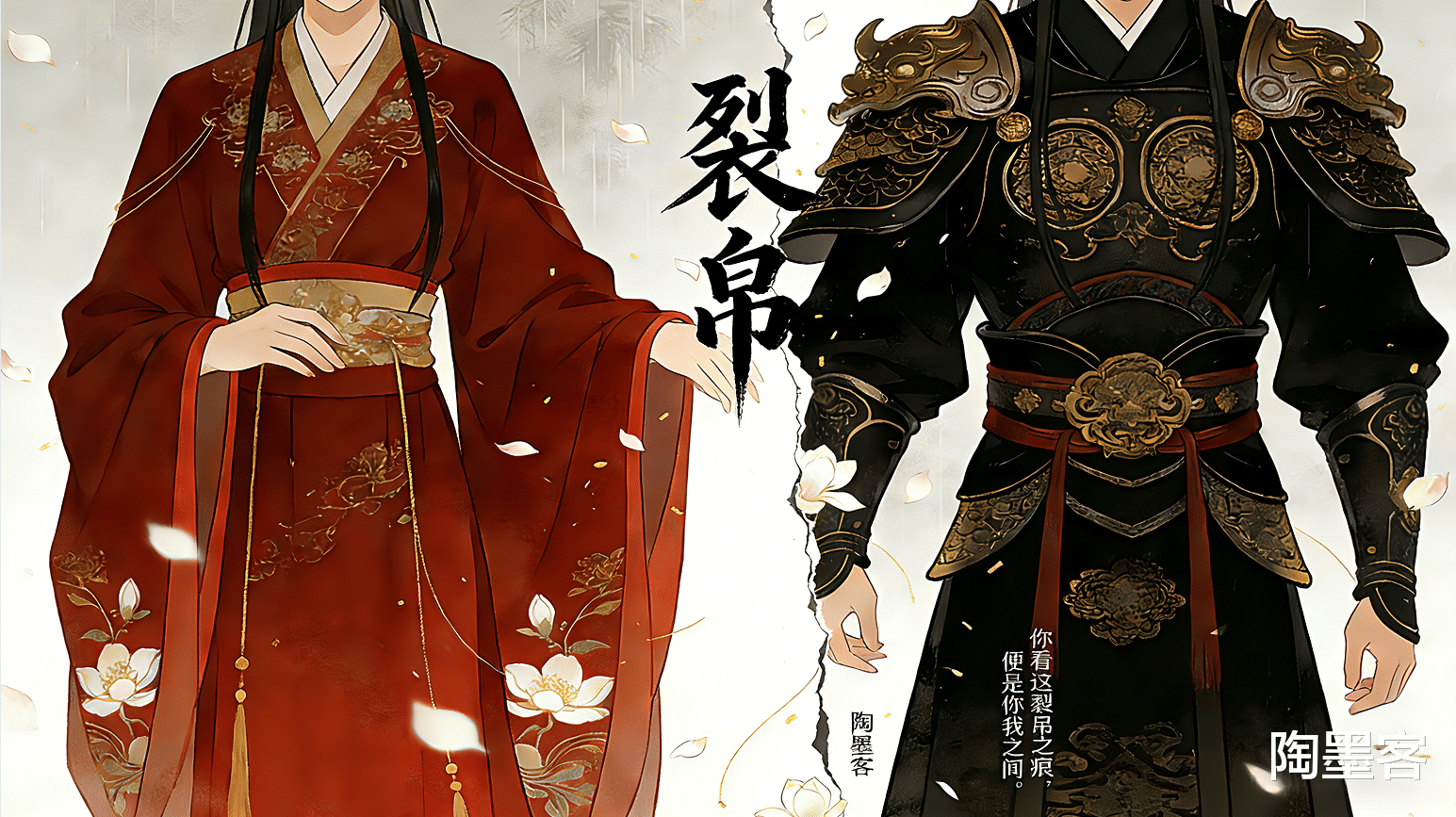

《裂帛》

淮南,盱眙城。

十一月的寒风像刀子,刮过城墙上的每一块砖石,卷起地上干涸的血迹,扬起一片腥红。城头的旌旗早已破烂不堪,只剩下半截旗杆倔强地立着,在风中发出呜呜的哀鸣。

谢铮站在城楼最高处,玄色披风被风吹得猎猎作响。他脸上有新鲜的伤口,从眉骨斜划到颧骨,血已经凝结,但边缘开始溃烂。左臂用布条草草包扎着,布条被血浸透,又在寒风中冻硬,像一圈红色的冰壳。

从他率军驰援盱眙,已经过去十日。

这十日,是地狱。

慕容垂的五万大军将盱眙围得水泄不通,每日轮番攻城。箭矢如雨,投石如雷,云梯一次次架上城墙,又被守军拼死推下去。城下的尸体堆积如山,已经快要与城墙齐平。胡人骑兵绕着城池昼夜呼号,那声音像狼嚎,刮着每个人的耳膜,也刮着每个人的神经。

而城内的守军,算上谢铮带来的一万人,总共不过一万八。十日鏖战,还能站着的,已不足七千。箭矢耗尽,滚木礌石用光,连拆屋取砖都来不及——百姓早已逃光,城中空了大半,只剩下这些士兵,和这座即将陷落的孤城。

“将军,”一个年轻的校尉跌跌撞撞跑上城楼,脸上全是黑灰,只有眼睛还亮着,“西门……西门守不住了!李校尉战死,兄弟们快拼光了!”

谢铮没有回头:“还能动的人,全部调往西门。你带队。”

“将军,东门那边……”

“东门有我。”谢铮终于转身,看着这个最多不过二十岁的校尉,“你叫什么名字?”

校尉一愣:“末将……王十三。家中排行十三,没有大名。”

“王十三,”谢铮点点头,“守住西门。守到天黑,你就是校尉。守到明天天亮,你就是都尉。”

王十三的眼睛更亮了,抱拳:“末将领命!”

他转身跑下城楼,背影在寒风中单薄得像片叶子,却带着一股不要命的狠劲。

谢铮看着他消失的方向,闭了闭眼。

又是王家。

琅琊王氏,太原王氏,陈郡王氏……这天下姓王的太多,可战场上的王十三,和建康城里的王令徽,却像活在两个世界。

一个在城头流血,一个在深宅饮泣。

都是命。

城下忽然传来震天的战鼓声。

又一波进攻开始了。

谢铮拔出横刀——刀身已有多处缺口,但依旧锋利。他走到垛口边,俯身看去。

黑压压的胡人如潮水般涌来,最前面是扛着云梯的死士,后面是举着盾牌的刀手,再后面是弯弓搭箭的弓手。阵型严整,杀气腾腾。

“弓箭手!”谢铮厉喝,“放!”

稀稀落落的箭矢从城头射下——箭囊早就空了,这些箭是从战场上捡回来的,有些箭杆都折了,勉强能用。一轮齐射,只倒下几十个敌人,对于潮水般的大军来说,杯水车薪。

云梯架上了城墙。

胡人开始攀爬。

“滚油!”谢铮再喝。

几口大锅被抬上城头,锅里是最后一点滚烫的油——不是正经的守城火油,是百姓逃难时来不及带走的菜油、猪油,混在一起,烧得滚烫。

油泼下去,惨叫声响起。几个胡人从梯子上跌落,身上燃起火焰,在城下翻滚哀嚎。

但更多的胡人踏着同伴的尸体,继续往上爬。

“将军!油用完了!”一个士兵嘶声喊道。

谢铮沉默一瞬,提刀上前。

第一个胡人的脑袋从垛口冒出来,他挥刀砍下。头颅滚落,血喷溅出来,溅了他一脸。

第二个,第三个……

他像一个不知疲倦的机器,机械地挥刀,劈砍,格挡。刀锋卷了,就换一把;手臂酸了,就咬紧牙关。血糊住了眼睛,就抹一把;伤口崩裂了,就勒紧布条。

身边的士兵一个个倒下。有的被箭射中喉咙,捂着脖子倒下,血从指缝里汩汩流出;有的被长矛刺穿胸膛,挂在矛杆上,眼睛还睁着;有的抱着爬上来的胡人一起滚下城墙,同归于尽。

惨烈,悲壮,绝望。

太阳渐渐西斜。

黄昏时分,胡人终于鸣金收兵。

城墙上,还能站着的人,不足三千。

谢铮拄着刀,靠在垛口上,大口喘气。每一次呼吸,都带着血腥味和硝烟味,刺得肺腑生疼。他低头看向城下——尸体堆积如山,有胡人的,也有自己人的。血水在夕阳下泛着暗红的光,像一条缓缓流动的河。

“将军,”赵敢的声音从身后传来,沙哑得不成样子,“统计出来了。还能打的,两千八百七十三人。重伤四百余,轻伤……人人带伤。”

和鹰嘴岭那时,一模一样。

历史在重演。

只是这次,没有援军,没有退路。

谢铮没说话,只是看着远处的敌营。炊烟袅袅升起,胡人在埋锅造饭,准备明日继续攻城。而他们,连一口热饭都吃不上了——城中存粮已尽,最后一点米,昨夜就分完了。

“将军,”赵敢递过来半块硬邦邦的饼,“吃点吧。”

谢铮接过,咬了一口。饼又干又硬,碎渣刮着喉咙,但他咀嚼得很用力。

“赵敢,”他忽然问,“建康那边……有消息吗?”

赵敢摇头:“没有。城被围得铁桶一般,连只鸟都飞不出去。”

顿了顿,他低声道:“将军,您说……朝廷会不会以为咱们已经……”

已经死了。

或者,已经降了。

谢铮知道他想说什么。擅自出兵,音讯全无,朝廷那些大人们,会怎么想?那些弹劾他的奏章,会不会已经坐实了罪名?

“不重要了。”他说,声音很平静,“重要的是,咱们还没死,这座城还没丢。”

他站起身,走到城楼中央。

残存的将士们都聚拢过来,或坐或站,或倚或靠,每个人都伤痕累累,每个人都疲惫不堪,但每个人的眼睛,都还亮着。

像暗夜里的星火,微弱,却倔强。

“兄弟们,”谢铮开口,声音不大,却清晰地传遍城头,“我知道,大家都很累,都很饿,都很想家。我也想。”

他顿了顿,目光扫过那一张张或年轻或沧桑的脸:“但胡人不会让我们回家。他们要的是这座城,是城后的淮南,是淮南后面的建康,是我们父母妻儿所在的地方。”

“所以,”他提高声音,“我们不能退。退了,家就没了。退了,咱们这些人,就白死了。”

没有人说话。

只有风声呜咽,像无数亡魂在哭泣。

“今夜,”谢铮继续说,“胡人以为我们撑不住了,以为明天就能破城。我们偏不让他们如意。”

他走到一个老兵面前——那老兵断了条胳膊,用布条吊着,但腰杆依旧挺直。

“老张,你跟着我几年了?”

“五年,将军。”老兵咧嘴笑,露出一口黄牙,“淝水之战那会儿,我就跟着您了。”

“好。”谢铮点头,“今夜,你带一队人,从北门摸出去,烧了他们的粮草。不要多,烧一处就行。”

老兵眼睛一亮:“末将领命!”

“王十三。”谢铮看向那个年轻校尉。

“末将在!”

“你带一队人,从西门出,袭扰他们的中军大帐。不用拼命,闹出动静就行,让他们以为我们要突围。”

“诺!”

“剩下的人,”谢铮看向其他人,“跟我守城。天亮之前,一个胡人也不许放上来。”

“诺——!”

嘶哑却整齐的应诺声,在城头回荡。

像最后的战歌。