1945年8月14日,莫斯科。

凌晨两点,莫斯科国家酒店302房,电话骤响。

王世杰摸黑接起,听筒里传来行政院急促的声音,宋院长走了,你必须去。

窗外飘着雪,他握着听筒的手僵在半空,

喉咙发紧,一个字都挤不出。

他重复了三遍“什么”,听筒里只有忙音。

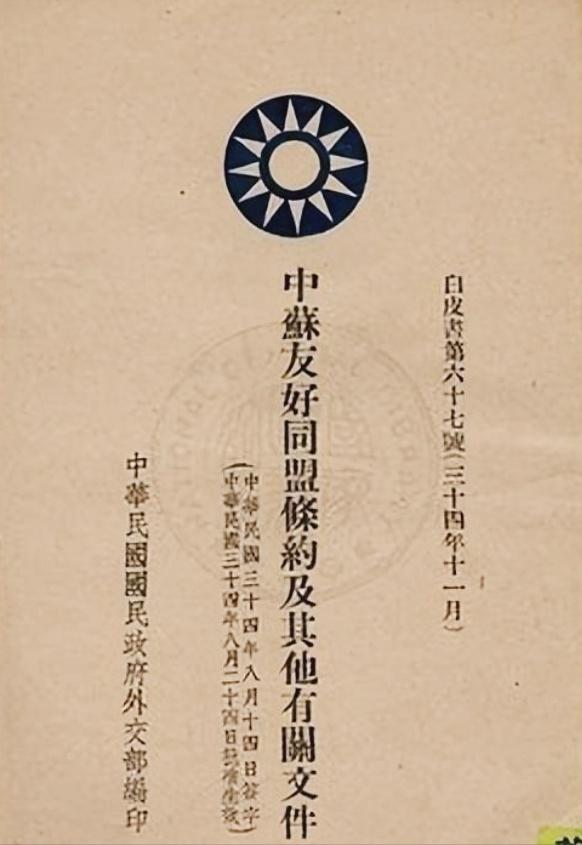

国民政府外长王世杰

他放下听筒。赤脚踩在地毯上,从床头走到窗边,十二步,再折返。

脚底绒毛摩擦,无声无息。窗外是克里姆林宫的尖顶,在雪雾里像把刀子。

他想打电话回重庆说,我不去,!

手指悬在拨号盘上方,最终没按下去。他知道,这一去,就要背上骂名。

克里姆林宫小厅,长桌那头斯大林没看他,只转着铅笔。翻译递来条约,纸张薄得透明。

王世杰坐下时,椅子腿在地面刮出刺耳一声。斯大林嘴角有丝笑,像看一只待宰的羊。

斯大林推过来的条约,每个字都像刀子。

他捏住钢笔。墨水在笔尖颤出一滴,落在王世杰三个字上,晕开一片,像一滩血。

纸面被压出凹痕。他盯着那片墨迹,眼球发酸,

喉咙里涌上一股铁锈味。他试图稳住手腕,但小臂肌肉完全失控。

指节绷得发白,笔尖在纸面划出一道拖痕,

从王字一直拖到纸边。纸张被划破了,发出细微的撕裂声。

秘书想递上吸墨纸,被他挡开了。他保持着签字的姿势,一动不动,像被钉在椅子上。

钢笔还捏在手里,墨水还在滴。

凌晨四点,他走出克里姆林宫。没要车,沿着莫斯科河走。

天还没亮,街灯把他的影子拉得很长。他停在桥边,扶着石栏,看冰层下的黑水,

脑子里空得连回声都没有。他不知道该回酒店,还是该直接跳进莫斯科河。

他回到酒店大堂。服务生刚送来的《中央日报》摆在茶几上,

头版黑体大字,日本天皇拟终战诏书,抗战胜利在即。

他站在报纸前,西装口袋里的条约副本像块烙铁。

战胜国,刚签完割地的条约。

他回到房间,没开灯,坐在床边。

窗外雪还在下,屋里黑得像口井。

想起1925年在巴黎大学法学院,导师问为什么学外交,他说想为国家争口气。

现在,他成了那个签字的人。

他脱下皮鞋,鞋面有克里姆林宫的红地毯绒,

他把它擦掉。

红绒掉在地毯上,像滴血。