提起 “玩家”,你第一个想到的是谁?是挥金如土的富二代,还是沉迷消遣的闲人?可要是问马未都,这位顶级收藏家准会拍着胸脯说:“我一生最佩服的,就王世襄!” 你可能会纳闷,王世襄何许人也?能让马爷如此推崇,难不成是玩界的 “天花板”?还真没错!他是上个世纪北京城响当当的公子哥,出身豪门却不恋富贵,一辈子就爱 “玩”,别人玩物丧志,他偏要玩物养志,那些说 “有钱才能玩” 的人,在他面前,简直就是没见过世面的暴发户。

有人说,十万个王思聪,也玩不过一个王世襄。我倒觉得,这话都保守了!王思聪玩的是钱堆出来的排场,而王世襄玩的是骨子里的通透,一个是纨绔子弟的消遣,一个是玩界祖宗的境界,压根就不是一个段位,怎么比?

王世襄的家世,说出来能惊掉不少人的下巴。马未都曾说:“和他家比,今天的豪门都只是旁门。” 这话可不是吹牛,他高祖是工部尚书王庆云,曾祖是刑部主事,祖父也是工部尚书,妥妥的官宦世家;到了民国,父亲还是国务院秘书长,权势富贵样样不缺。更难得的是,王家不只有钱,更有文化底蕴 —— 伯祖是梁启超的老师,母亲是著名花鸟画家,工诗词、善书法,舅舅金北楼更是和张大千齐名的画坛领袖,其他舅舅也都是各自领域的佼佼者。有钱的家庭未必有文化,有文化的家庭未必有钱,王世襄偏偏占了两样,既是物质贵族,也是精神贵族,这样的家学渊源,可不是随便能比的。

1914 年,王世襄出生,祖父给他取名 “世襄”,父亲盼他在乱世中平安,便叫他 “长安”,家人都亲切地唤他长安。3 岁时,家里就请了最好的私塾先生,教他四书五经、经史子集,可这孩子偏不按常理出牌,对那些之乎者也半点不感兴趣,反倒成了家里的 “捣蛋鬼”,舅舅都调侃他是 “捅马蜂窝的”,有他在的地方,永远热热闹闹,让人哭笑不得。可你别以为他只是调皮,家人泼墨作画、雕刻竹简时,他总会安安静静地站在一旁看,那些高雅的精神生活,早已在他心里扎了根,多年后他感慨:“要是没有这样的家学,我的人生可能是另一种方向。” 出身或许决定不了人生,但能悄悄影响人生的底色,这话在他身上,再合适不过。

都说三岁看小,七岁看老,王世襄越长越大,非但没长成家人期待的 “正经模样”,反倒越来越痴迷于 “玩”。一开始,他看人家斗蛐蛐、养鸽子,看着看着就手痒了,可他玩得跟别人不一样 —— 别人玩是图个乐子,他玩就要玩出 “门道”。为了找一只好蛐蛐,他能在蛐蛐摊前蹲一整天,找不到就自己进山捉,跟大自然斗智斗勇;捉到好蛐蛐,就自设斗局,邀请各路玩蛐蛐的大神一较高下,没几年,就从一个业余玩家,变成了顶尖高手,连号称 “百战王” 的老玩家,都栽在了他手里,那时候,他还只是个中学生!

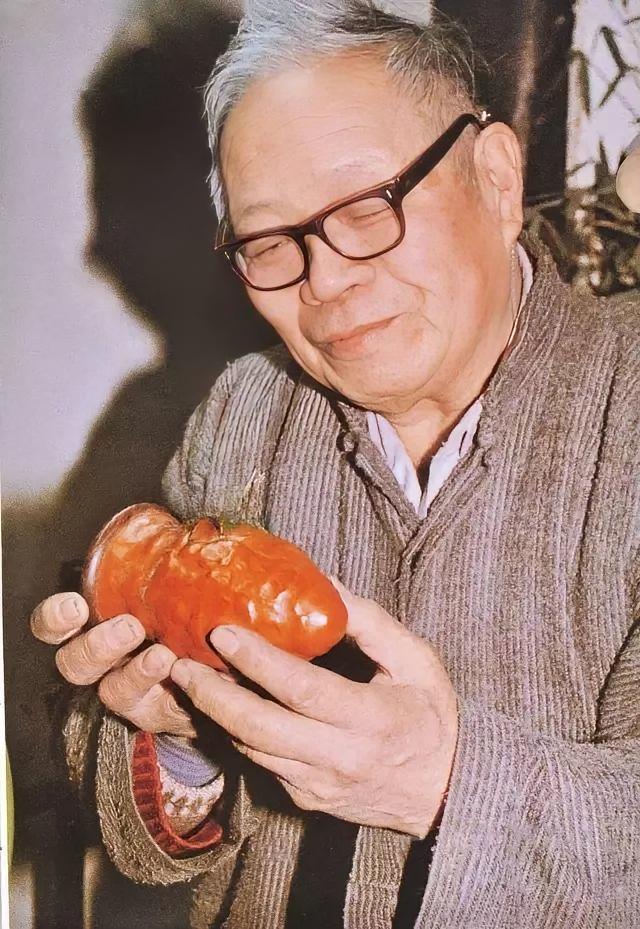

玩够了蛐蛐,他又迷上了养葫芦。这活儿可不简单,得在葫芦还小的时候套上模具,等它长大再拆模,稍有不慎就前功尽弃,可王世襄偏要挑战,硬生生把葫芦养得形态各异、巧夺天工。之后他又玩鸽子,为了训练鸽子的灵敏性,他拿着杆子上屋顶赶鸽子,满院子追着跑,写作文篇篇都讲鸽子,气得老师下了最后通牒:“再写鸽子,一律零分!” 可他压根不在乎,爱屋及乌,迷上鸽子后又研究鸽哨,别人听着是噪音,他却觉得是最美的音乐,为了找一只好哨子,他寻访各路玩家,和 “哨痴” 王熙咸成了知己。

更绝的是,他还玩鹰、训狗捉獾!鹰多凶猛啊,寻常人连靠近都不敢,可王世襄偏不信邪,硬生生把鹰训得服服帖帖,架鹰扑兔,一扑一个准,完了就左擎苍鹰、右扛兔子,大摇大摆地回家;训狗捉獾更是难度系数拉满,他也照样玩得风生水起。他自己也笑说:“我自幼及壮,秋斗蟋蟀,冬怀鸣虫,架鹰逐兔,挈狗捉獾,皆乐之不疲。” 很多人觉得玩是浪费时间,可在他眼里,任何事做到极致,就是本事,玩也一样。

在王世襄看来,真正的玩,从来不是花钱买消遣,有钱有有钱的玩法,没钱有没钱的玩法,关键是要玩得开心、玩得通透。那时候摩托车是稀奇货,街上出现一辆就围观者众,可王世襄却不以为然:“这算玩什么?怎么也得骑一匹白马!” 不是买不起摩托车,而是他不屑于用花钱来彰显自己,少年公子,马上郎君,这才是他要的玩趣。

上大学时,家里让他学医学,说乱世盛世都好找工作,可他心思全在玩上,上课手上架着鹰,兜里揣着蝈蝈,老师讲课他听蝈蝈叫,同学们笑得前仰后合,他也不管不顾。结果可想而知,医学成绩一塌糊涂,老师勒令他转专业,说 “别将来害人害己”。没办法,王世襄只能转去学文学,不是因为喜欢文学,而是因为学文学能光明正大地写鸽子!后来,他还真写了好几本关于鸽子的书,成了玩鸽者的必读书目,你说他玩得牛不牛?

可富贵就像草上霜,终究不牢固。王世襄大学毕业没多久,家道中落,只能靠典当物品维持生活,母亲也不幸去世,这时候的他,才收起玩心,驱散了鸽子、送走了猎狗、遣散了雄鹰,把心爱的蛐蛐罐、葫芦都束之高阁,潜心苦读。可他就算不玩了,也能把 “玩” 变成学问 —— 他研究养鹰的历史,从古籍里考据中国人养鹰的渊源,结合自己驯鹰的经验,写出了细致入微的学术文章,把爱好玩成了学问,这才是真正的高级玩家!

1943 年,王世襄南下求职,想去傅斯年的 “史语所”,却被人鄙视:“燕京大学出来的,不配进我们史语所!” 王世襄也不生气,转身就进了梁思成、林徽因组织的中国营造学社,跟着他们探访古建筑,从此爱上了文物。抗战胜利后,他被派去追回国宝,这活儿又累又费脑,得和古玩商斗智斗勇,还得四处筹钱。那时候国家国库空虚,他就想方设法向爱国人士募捐,最终筹得 10 万美元,买回 422 件珍品瓷器;1946 年,他先后追回 7 批文物,光是古书就有 107 箱,妥妥的国宝守护者。

后来,他成了故宫博物院的科长,说白了就是代理院长。那时候的故宫,历经战乱,杂草丛生、房屋漏雨,王世襄就亲自带队,打扫尘土、修补房屋,一点点把故宫整理得有模有样。忙完工作回家,他就和妻子弹琴吟诗、赏画淘宝,在古玩街挑些别人不要的小玩意,拿回家精心呵护,夫妻二人能高兴好几天。在他眼里,玩不是消遣,是人生的解药,再忙再穷,也能玩出乐趣。

可偏偏树大招风,在那个特殊的年代,他追回国宝的功绩,反倒成了被攻击的罪证,有人污蔑他 “从中牟利”,荒诞的罪名铺天盖地而来。王世襄被关进监狱,编号 38,淘来的宝贝全被抄走,出狱后又被革去工作。朋友看不下去,想给他介绍稳定工作,他却摆摆手:“一个人连玩都玩不好,还能把工作干好?” 没了工作,他更自在了,写论文、种葫芦、养鸽子,照样玩得风生水起,《谈展子虔 < 游春图 >》《古琴名曲广陵散》等文章,都是他 “玩” 出来的成果。

可灾难还没结束,红卫兵砸了他的宝贝,拔了他的葫芦,他没办法,只能主动上交藏品,只求能留它们一个全尸。后来,他被下放到干校放牛改造,这一放就是两年。别人觉得苦不堪言,他却玩得不亦乐乎 —— 牛在山上吃草,他就躺在青草地上晒太阳、听鸟叫,觉得这里就是仙境;被派去养猪,他就写诗:“池塘一片水浮莲,日日猪餐日日鲜。自笑当年缸里种,只知掬月照无眠。” 吃不饱,就进山采蘑菇、去水里打鱼,和当地农夫学打鱼技巧,还能做出一桌子鳜鱼宴,炒、炸、糖醋、清蒸,样样俱全。

王世襄还特别会做饭,少年时就总钻厨房,跟着家里的名师学做菜,煎炒烹炸样样精通。有一次,朋友聚餐,每人做一道菜,别人都精心准备,他却扛着一捆葱就去了,就凭一道焖葱,让其他菜都黯然失色。连汪曾祺都不得不服,说:“学人中真正精于烹饪的,当推北京王世襄。” 他玩蛐蛐,写出《蟋蟀谱集成》;玩葫芦,著有《读匏器》;玩明式家具,留下《明式家具研究》,每一样玩物,都被他玩成了学问,玩到了极致。

有人问他,精心收藏的家具被运走时,会不会难过?他却云淡风轻地说:“对文物的占有都是次要的,重要的是研究和欣赏。由我得之,由我遣之,这就是最圆满的结束。” 这份通透,可不是一般人能有的。那些为名利纠结、为得失烦恼的人,在他面前,反倒显得格外狭隘。

2009 年,王世襄去世,有人感慨:“京城第一玩家驾鹤西去,京城空余鸽哨声。” 香港作家董桥也哀叹:“这样的老人,以后没有啦。” 他一辈子都在玩,玩得通透、玩得纯粹,玩过富贵荣华,也玩过苦难坎坷,别人把生活过成了枷锁,他却把生活玩成了诗。

他不是什么高高在上的大家,就是个爱玩儿的 “老顽童”,不恋名利、不执得失,把每一件事都玩到极致,把每一天都过得有滋有味。那些说 “玩是浪费时间” 的人,那些觉得 “有钱才能玩” 的人,从来都不懂,真正的玩,是一种生活态度,是取悦自己灵魂的方式,是千帆过尽后的通透与豁达。