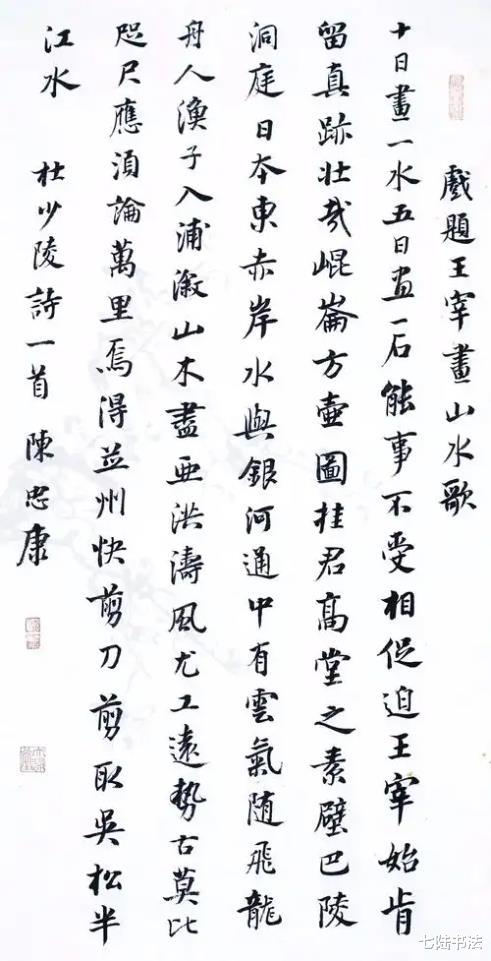

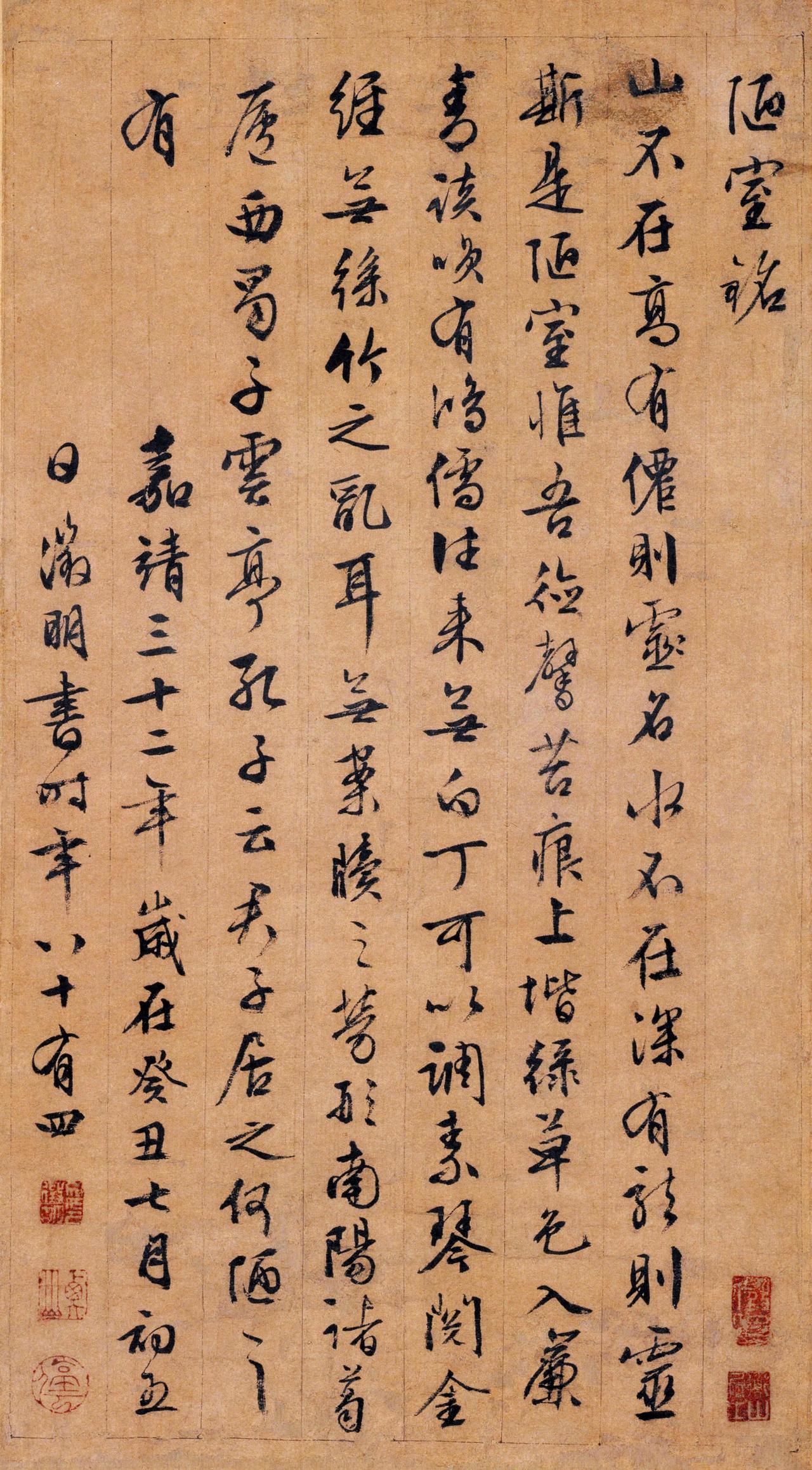

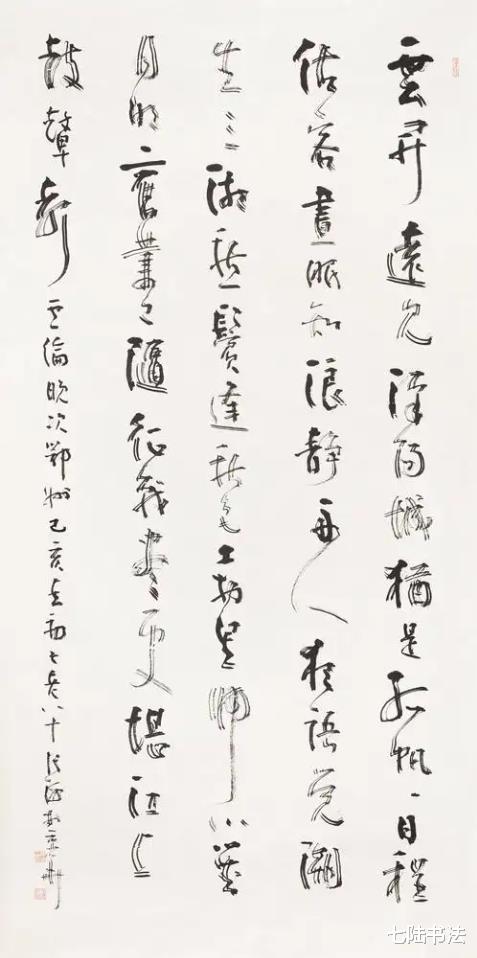

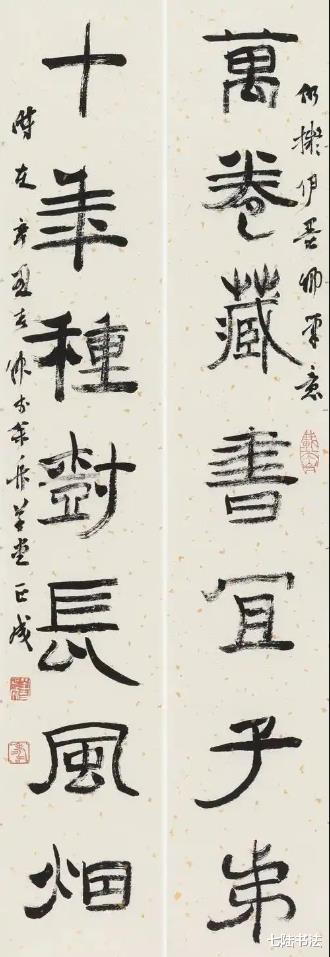

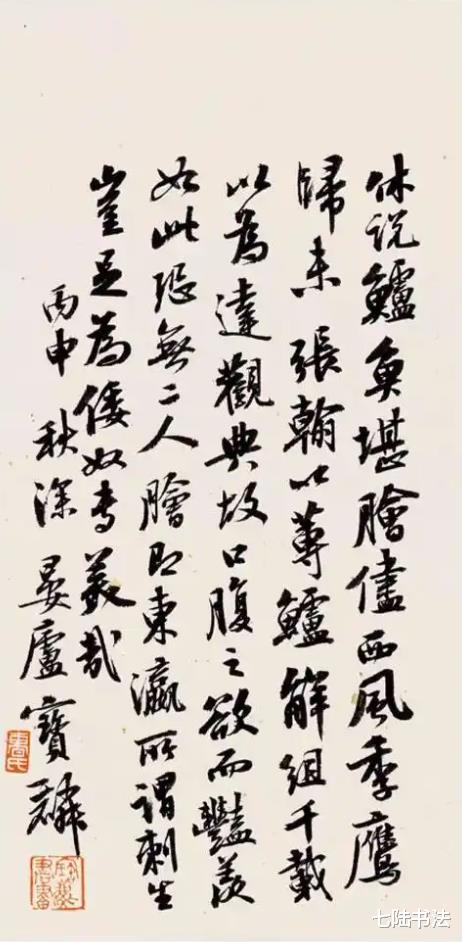

王冬龄先生在当今书坛绝对是现象级人物,他的书法深耕传统,功力非凡,造诣深厚,曾被视为当代书法复兴的希望。

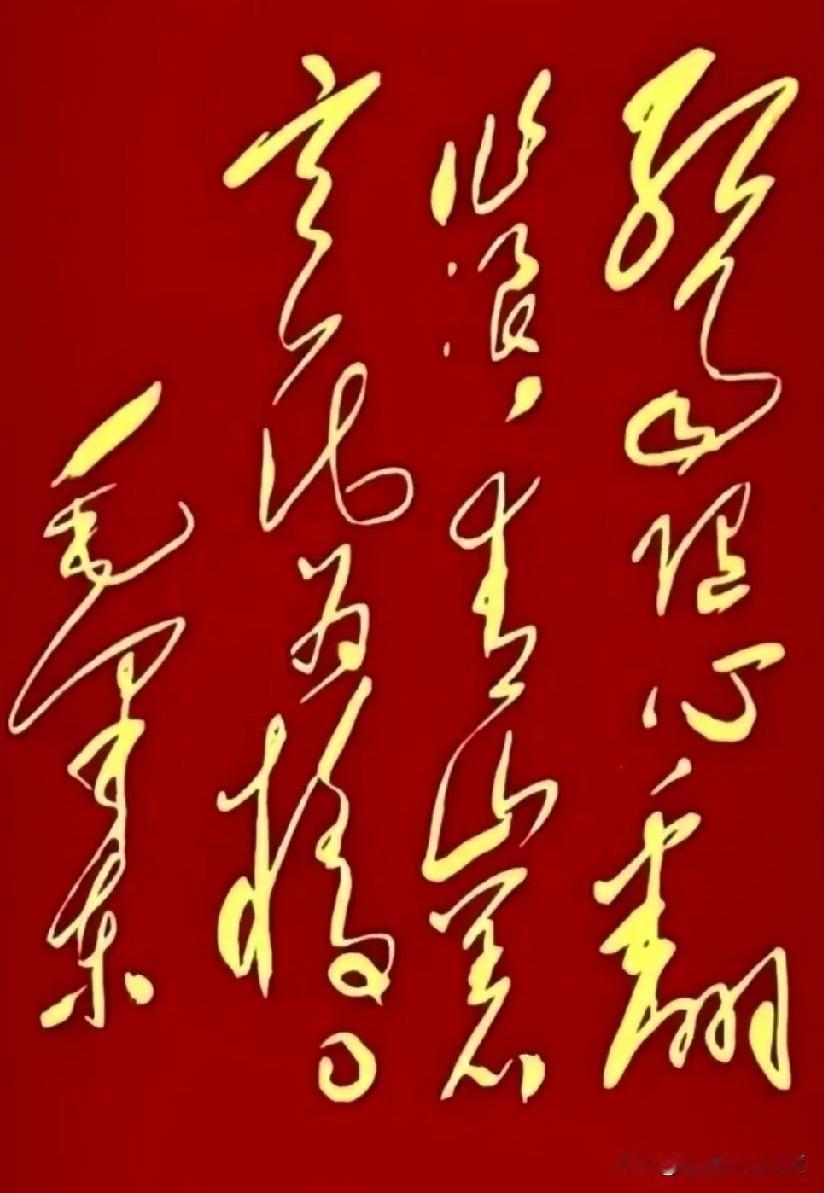

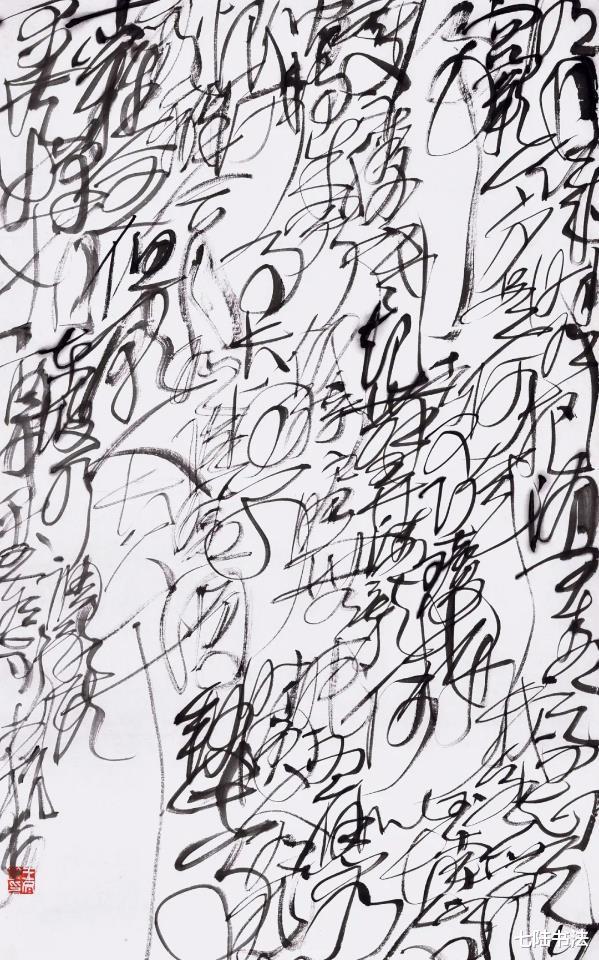

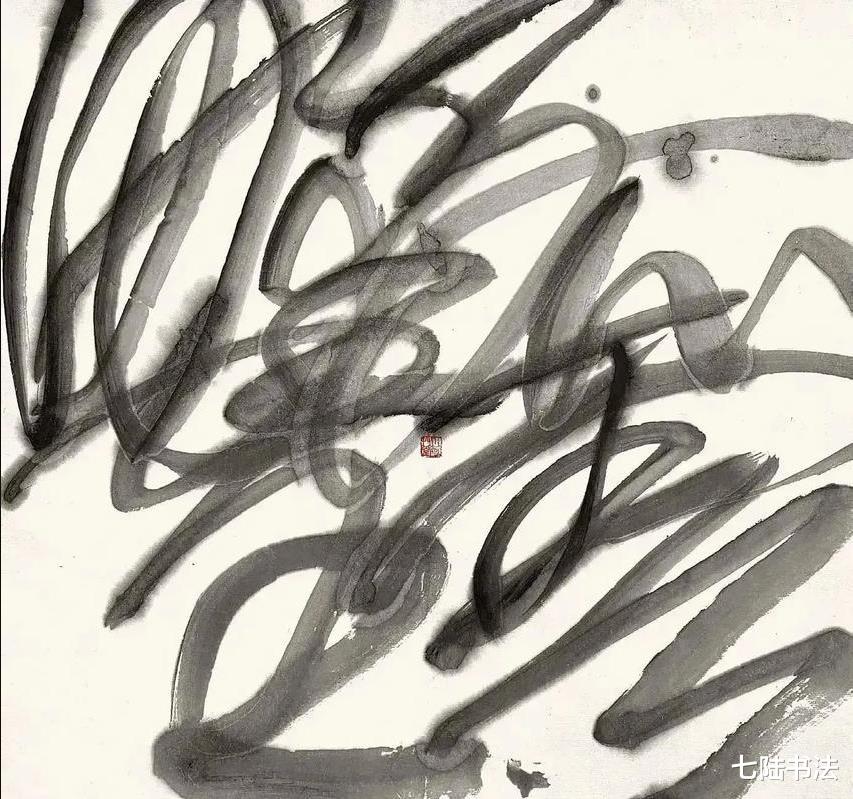

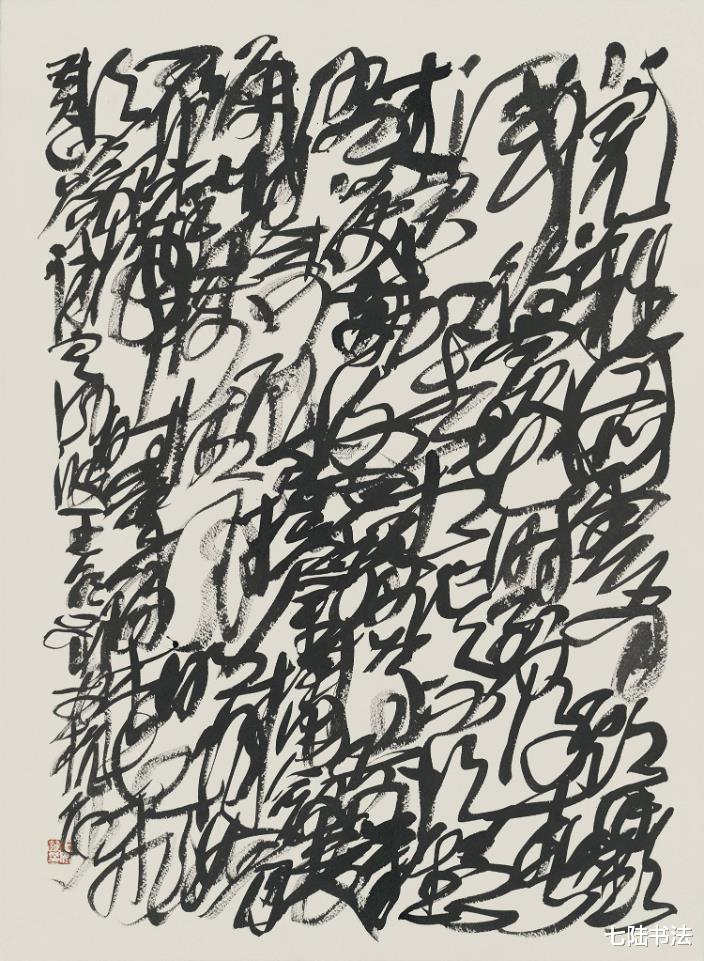

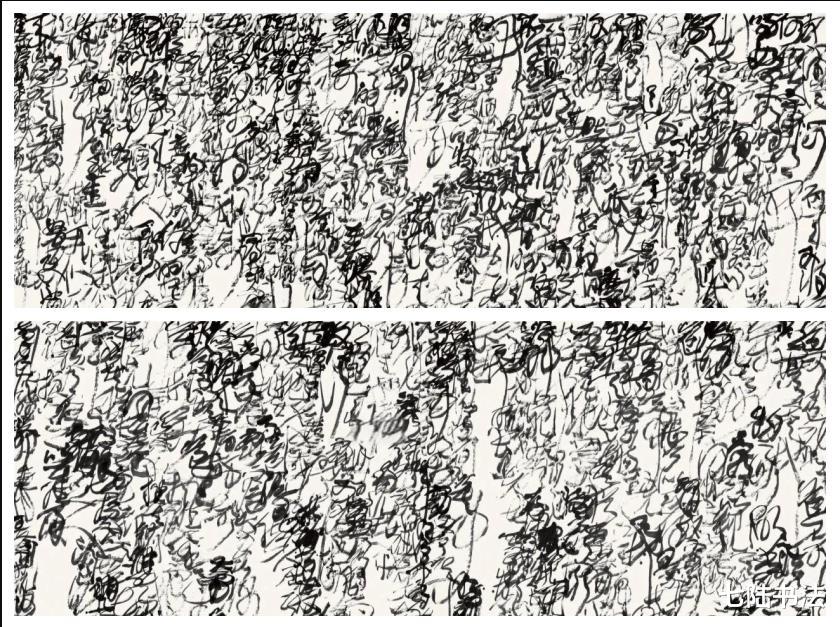

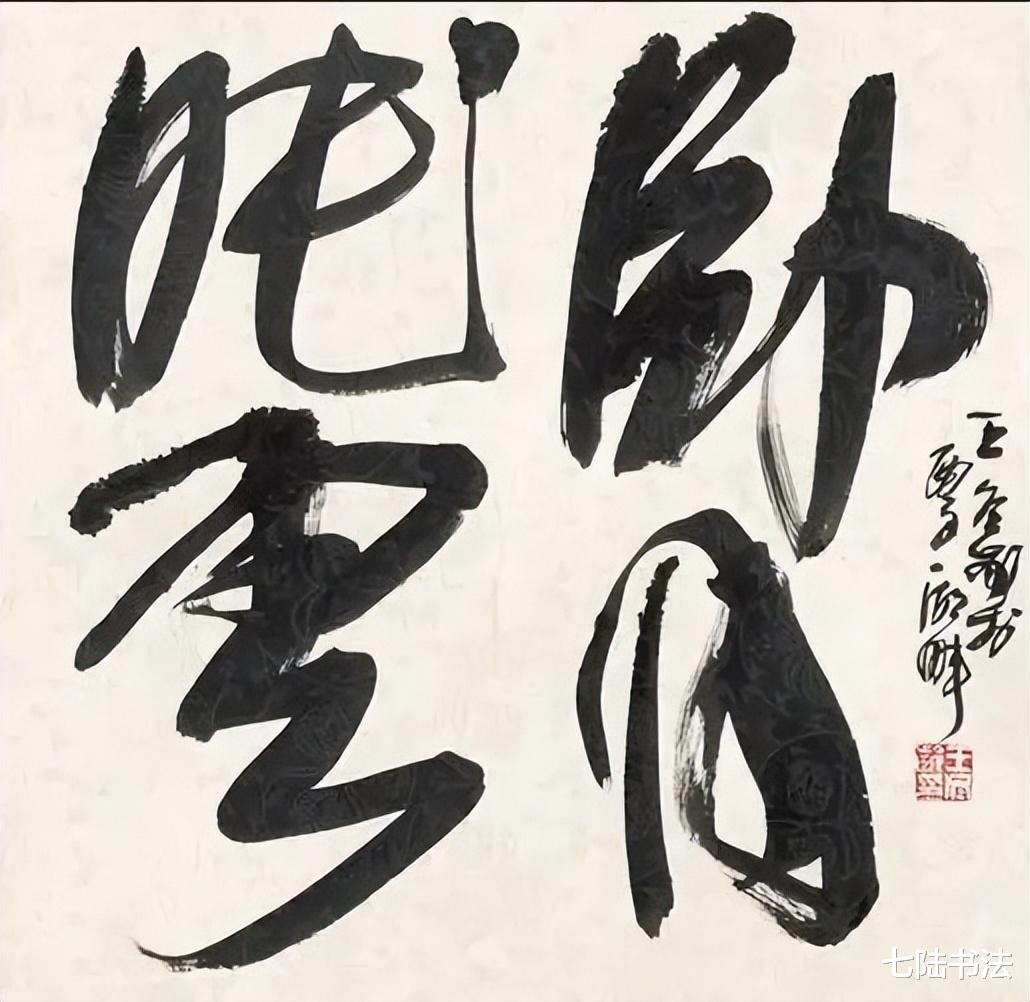

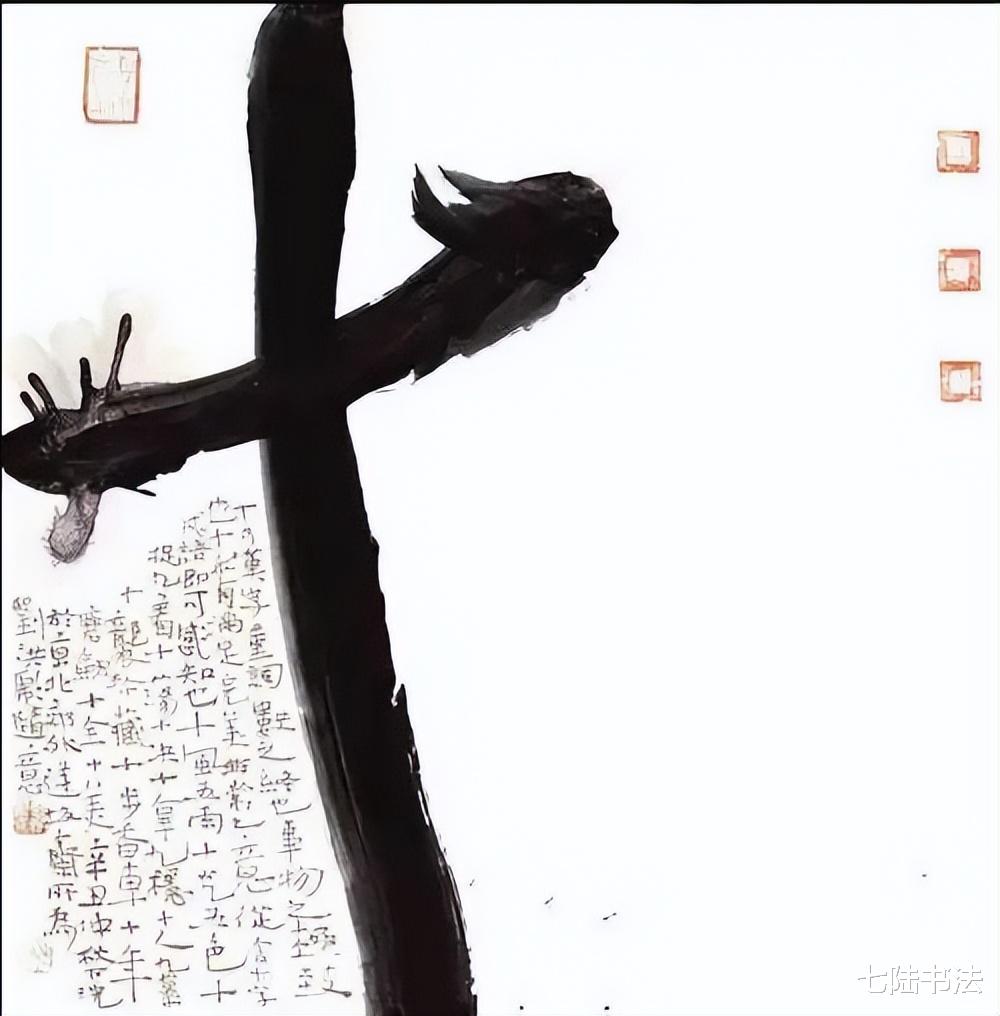

然而在横扫当今书坛以后,王冬龄先生没有选择躺在荣誉簿上安逸,而是冒着毁誉的风险大胆的进行前卫创新探索,他尝试过盲书、人体书、左手书、竹书等等,最终用乱书宣告当代书法时代的开启,为传统书法和现代书法划上了一条明确的界限。

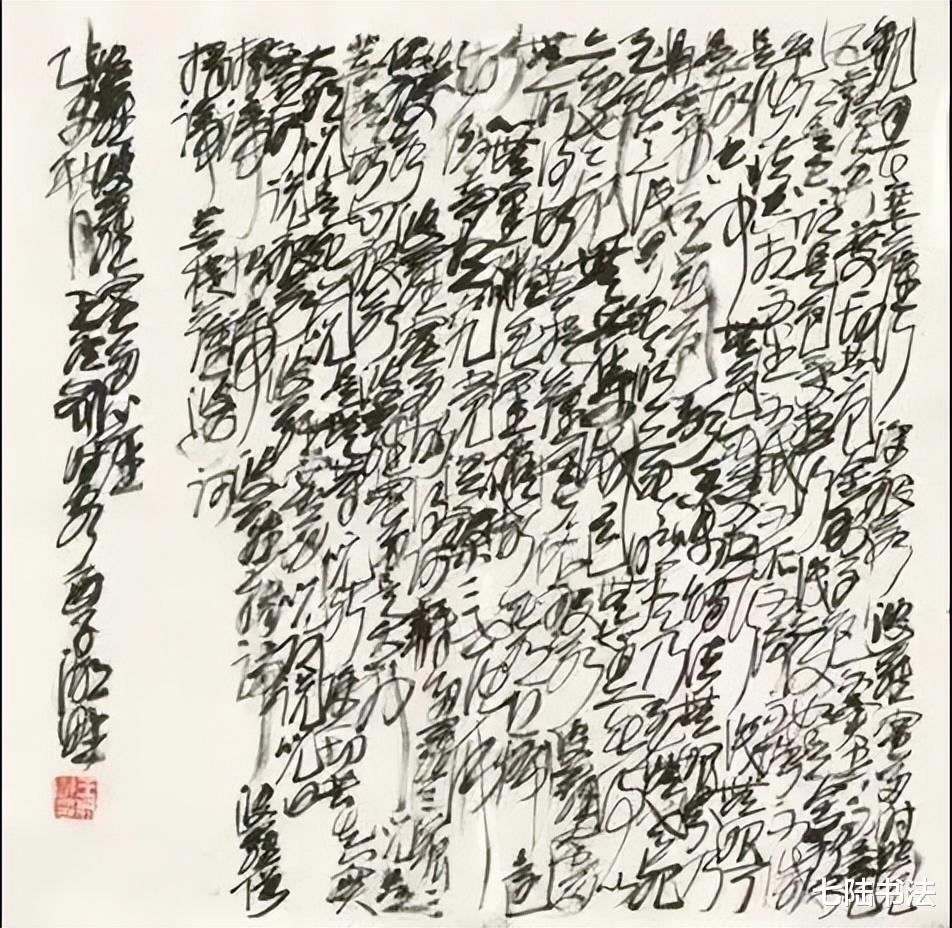

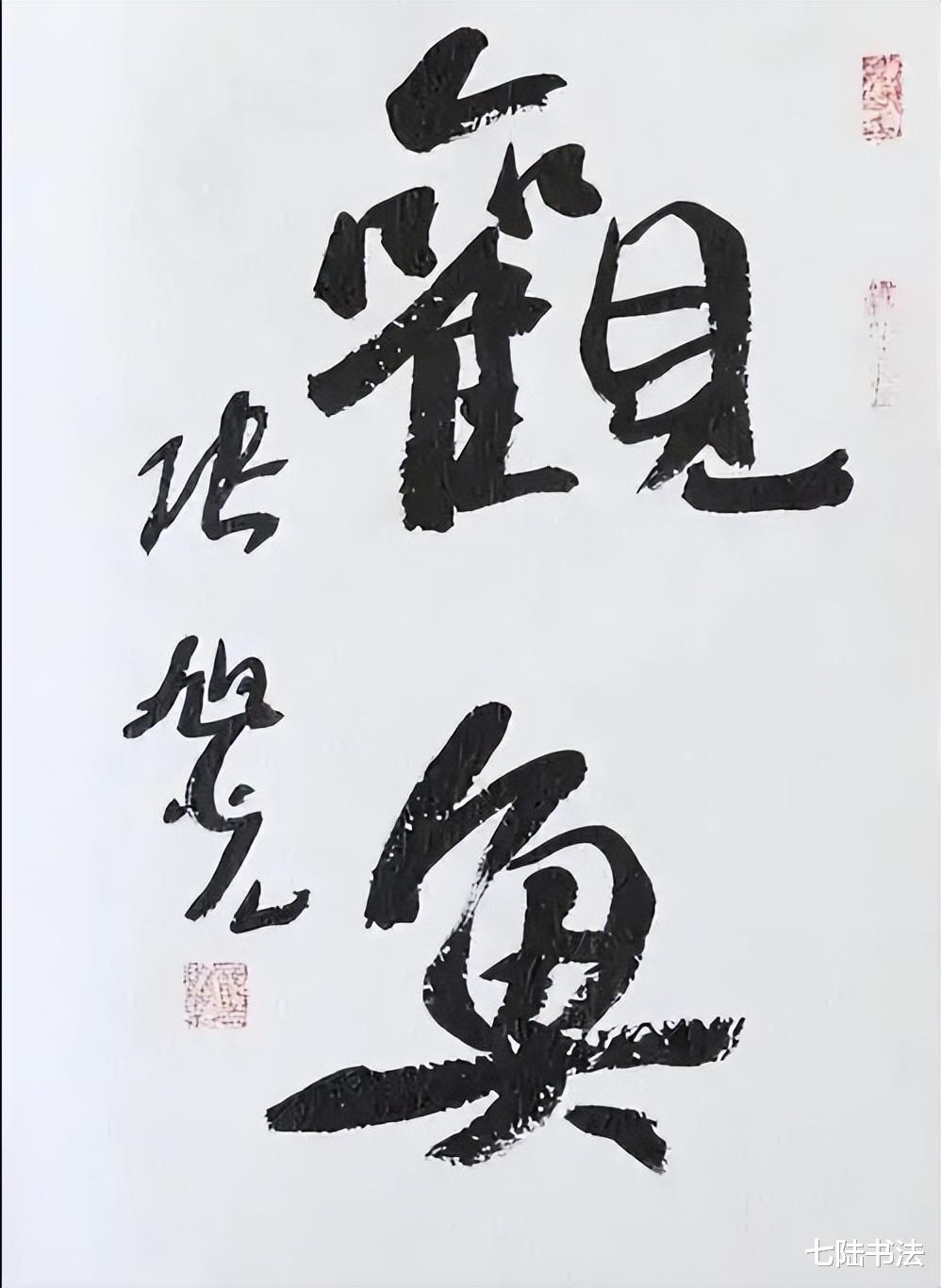

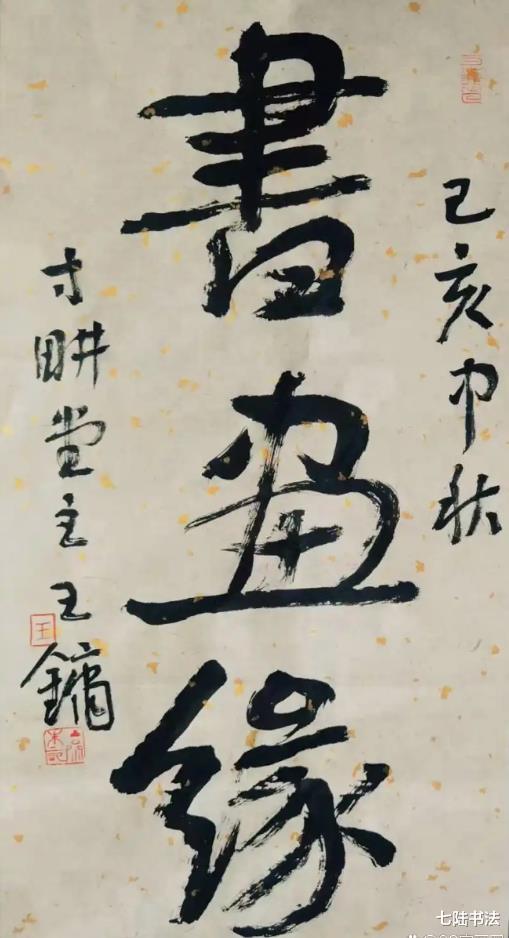

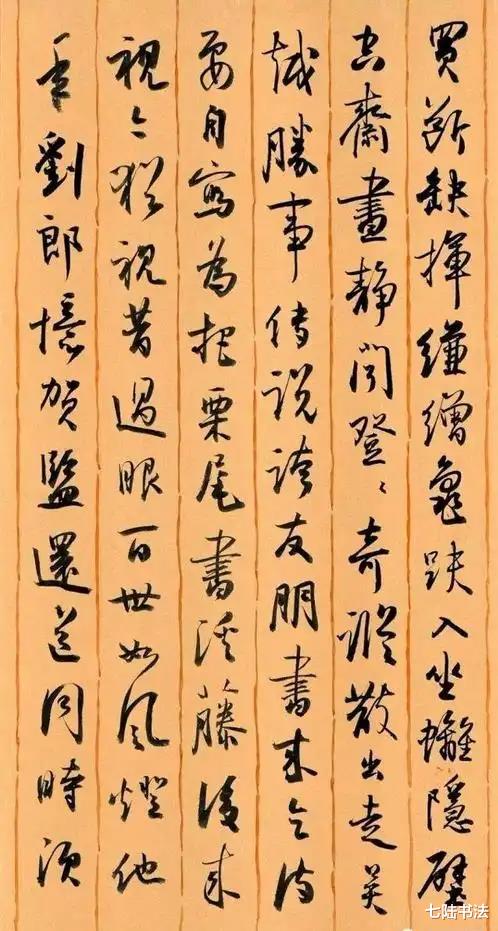

如今的王冬龄先生在传统和前卫之间自由跳跃,他的书法展往往一边是沉雄、浑厚的传统书法,另一边则是混沌、杂乱的现代书法,两种截然不同的风格在一个展厅内和谐共处,毫不突兀,这就是王冬龄先生书法的魅力。

新鲜的事物往往触动人们的敏感神经,当代对于王冬龄先生的前卫书法探索争议颇多,其中最主要的论点在于书法是否应该牺牲文字的识读性,进而引申为如何保持书法的独立性,避免沦为文字画的讨论。

对于这类前卫书法实践,不仅民众难以接受,部分专业书法家也给出了否定的观点。比如前书协副主席聂成文先生就在一次书法研讨会上公开批评王冬龄先生书法,他全面否定了王冬龄先生的书法成就,认为其线质不实,结体失度,缺乏传统书法训练,更认为王冬龄先生妄为博导,实在是误人子弟。

聂成文先生的这番话因为非常符合民众观点,因此受到网络热播,聂成文先生也从默默无闻变成了网络名人。

然而与聂成文先生观点完全不同的则是张旭光先生对王冬龄先生乱书的高度赞誉,他认为王冬龄先生通过将草书重叠,制造了识读困难,让认识草书和不认识草书的人都难以识读,这就达到了一种审美共通感,成为世界性的艺术,这是非常伟大的。

聂成文先生与张旭光先生的对立观点,恰似一枚硬币的两面,折射出当代书坛关于“传统”与“创新”的深刻分歧,而这种分歧并非偶然,而是植根于不同群体对书法本质的认知差异。

在否定王冬龄先生前卫书法的阵营中,除了聂成文先生这样的专业名家,还有大量坚守传统书法准则的学者与爱好者,他们的批评逻辑往往围绕“书法的核心属性是文字的艺术化表达”展开。

在他们看来,文字的识读性是书法区别于绘画、抽象艺术的根本标志,一旦抛弃识读性,书法便失去了其独有的文化根基,沦为无意义的线条堆砌。

很多人指出,王冬龄先生的“乱书”看似充满视觉冲击力,实则违背了书法“达其性情,形其哀乐”的核心功能——书法之所以能成为中华传统文化的核心载体,不仅在于线条的美感,更在于文字背后承载的思想与情感,当观众无法识别文字内容时,这种情感与思想的传递便会中断,书法也就失去了灵魂。

普通民众对王冬龄先生前卫书法的抵触,则更多源于审美习惯的隔阂与对“专业性”的质疑。在大众的认知中,书法是“写得好看的字”,这种认知建立在楷书、行书等易识读字体的基础上,而王冬龄先生的盲书、乱书打破了这种固有认知。

有人直言:“这看起来就是随便乱涂,连字都认不出来,怎么能叫书法?”更有网友在社交媒体上调侃,王冬龄先生的“乱书”让自己想起了孩子涂鸦的作品,质疑其“博眼球”“欺世盗名”。

这种质疑背后,是大众对书法专业性的朴素理解——他们认为书法的价值在于“功力”,在于日复一日的临摹与锤炼,而王冬龄先生的前卫探索似乎脱离了这种“功力”的评判标准,变得不可捉摸、无法衡量。

值得注意的是,否定阵营中还有一部分观点聚焦于王冬龄先生的“博导”身份。在他们看来,作为高等院校书法专业的博士生导师,王冬龄先生的核心职责是传承传统书法技艺,培养符合传统审美标准的书法人才。

而他大力推行的前卫书法探索,可能会对年轻学子产生误导,让他们忽视传统功底的锤炼,转而追求形式上的标新立异。

有书法专业的学生就曾表示,自己的导师告诫他们“远离王冬龄先生的乱书,先把唐楷写扎实”。这种担忧并非空穴来风,在当代书法教育中,传统与创新的平衡本就难以把握,而王冬龄先生的“现象级”影响力,无疑加剧了这种平衡的难度。

与否定阵营的激烈批评形成鲜明对比的是,赞誉王冬龄先生书法的声音同样掷地有声,且支持者多为关注当代艺术发展的学者、策展人与年轻艺术家。

在他们眼中,王冬龄先生的探索并非对传统的背叛,而是对书法当代性的成功激活,为这一古老艺术形式注入了新的生命力。

传统书法的审美局限在于其对文字识读能力的要求,这使得书法艺术难以被海外观众理解和接受,而王冬龄先生的乱书通过弱化文字的识读性,将审美焦点集中于线条、墨色、章法的纯粹美感上,打破了文化壁垒,让书法成为一种能够被全球观众共同感知的抽象艺术形式,这是中国书法走向世界的重要突破。

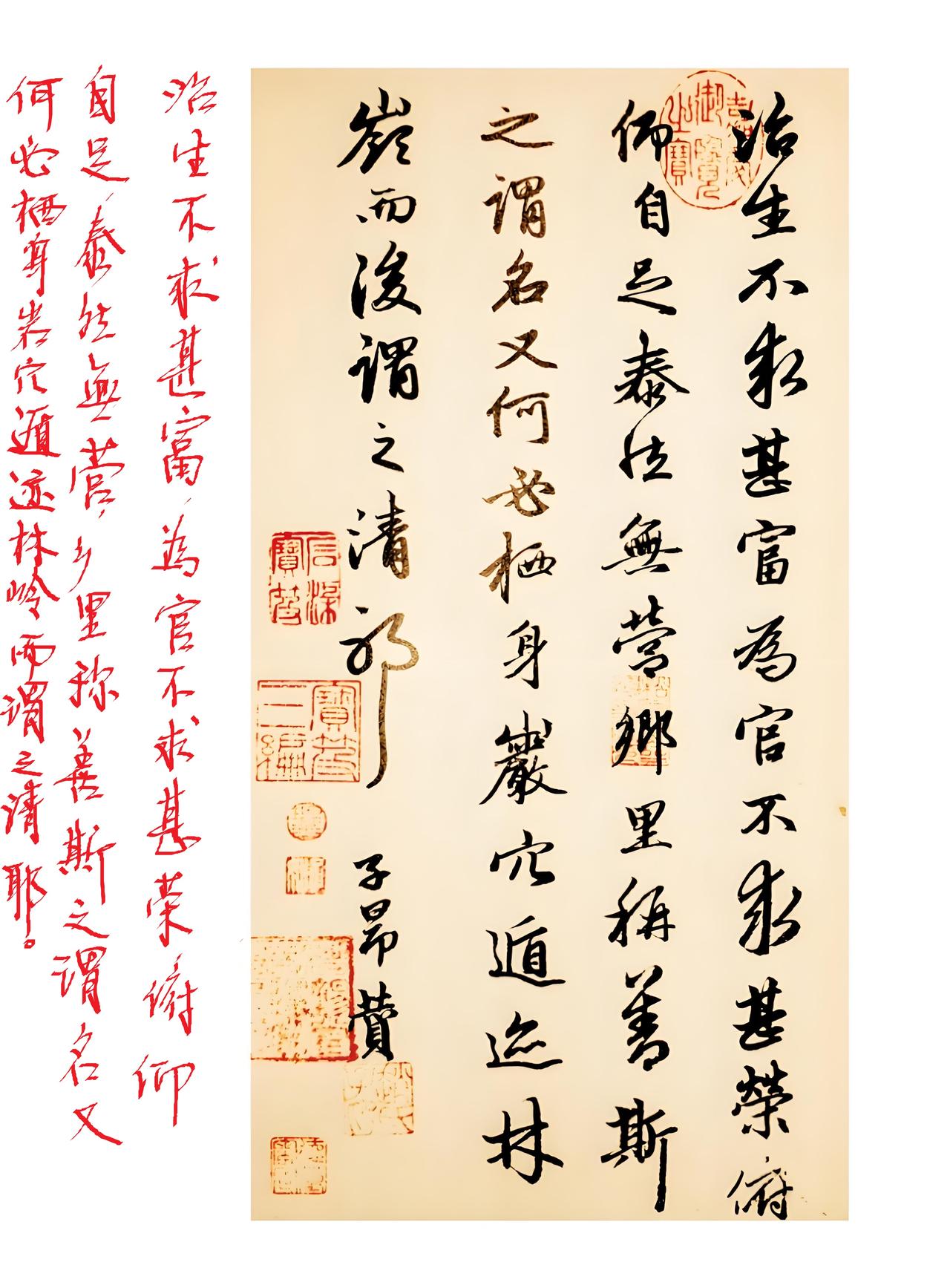

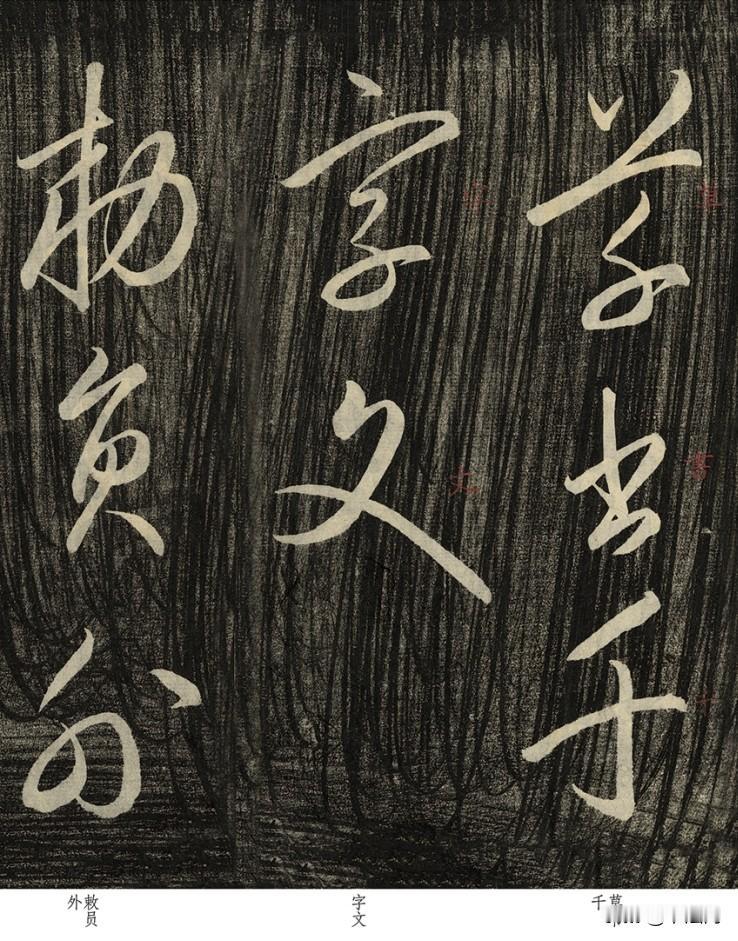

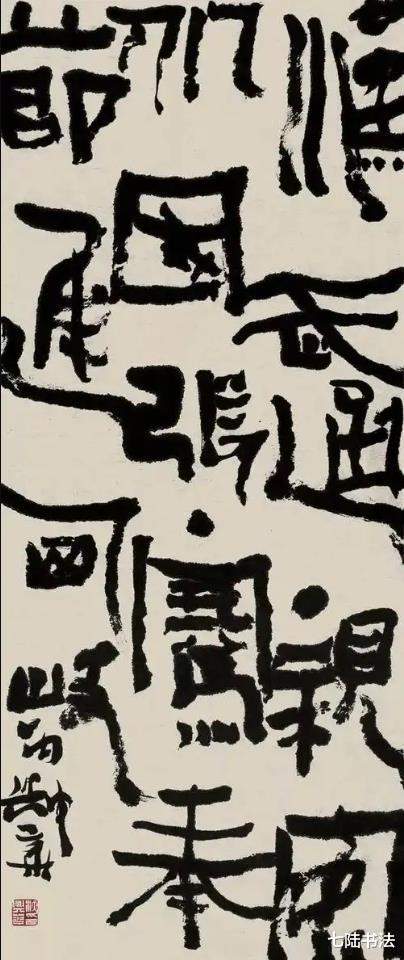

在赞誉者看来,王冬龄先生的前卫探索有着深厚的传统根基,绝非“无源之水、无本之木”。熟悉王冬龄先生书法历程的人都知道,他早年深耕二王、颜真卿、怀素等传统名家,其楷书端庄大气,行书流畅自然,草书更是深得怀素狂草的精髓,曾多次在全国书法大赛中斩获大奖。

正是因为有如此扎实的传统功底,他的前卫探索才具备了底气与深度。王冬龄先生的乱书并非真的“乱”,而是在对传统草书章法极致理解基础上的突破——传统草书讲究“一气呵成”“字字相连”,而王冬龄先生则将这种连接推向极致,通过线条的重叠、交织,构建出一种全新的空间感与节奏感,这种探索看似背离传统,实则是对传统草书“狂放”精神的极致延伸。

除了专业领域的争议与赞誉,王冬龄先生的书法探索也引发了关于“艺术评价标准”的广泛讨论。否定者认为,艺术评价应该有明确的标准,而王冬龄先生的前卫书法打破了这种标准,导致“美丑不分”;

赞誉者则认为,艺术的生命力在于创新,僵化的评价标准会束缚艺术的发展,应该给予前卫探索更多的包容与空间。

这种讨论不仅局限于书法领域,更延伸到整个当代艺术界。事实上,纵观艺术史,任何一次重大的艺术创新都会引发类似的争议。

印象派诞生之初,也曾被批评为“潦草的涂鸦”;毕加索的立体主义作品,也曾被质疑“看不懂”。但随着时间的推移,这些曾经被视为“离经叛道”的作品,最终都被公认为艺术史上的经典。

那么,王冬龄先生的前卫书法是否会成为未来的“经典”?这或许需要时间的检验,但不可否认的是,他的探索为书法艺术的发展提供了一种新的可能。

面对铺天盖地的骂声与赞誉,王冬龄先生本人始终保持着平和的心态。在一次采访中,他曾表示:“书法的创新必然会伴随着争议,这是正常的。我并不认为自己的探索是完美的,也不要求所有人都理解和接受。我只是想为传统书法寻找一条当代性的出路,让更多年轻人关注书法、热爱书法。”

事实上,王冬龄先生的探索确实起到了这样的作用——他的书法展总是人满为患,其中不乏大量年轻观众;他的前卫书法作品虽然争议巨大,但却引发了全社会对书法艺术的广泛讨论,让这一古老艺术形式重新回到了公众的视野中。

从更深层次来看,王冬龄先生书法引发的争议,本质上是传统文化在当代社会发展过程中面临的普遍困境——如何在传承传统的基础上实现创新,如何在坚守文化根脉的同时融入时代潮流。

书法作为中华传统文化的重要载体,其发展历程本身就是一部不断传承与创新的历史。从甲骨文到金文,从篆书到隶书,从楷书到行书、草书,每一种字体的诞生都是一次创新,每一次创新都伴随着争议与磨合。王冬龄先生的前卫探索,只不过是书法发展历史中的又一次尝试。

我们不能简单地用“对”或“错”来评判王冬龄先生的书法探索,也不能用单一的标准来衡量书法艺术的价值。

传统书法有其深厚的文化底蕴与审美价值,值得我们坚守与传承;而前卫书法的探索,虽然充满争议,但却为书法艺术的发展注入了新的活力,拓展了书法的表达边界。

在当代社会,我们既需要坚守传统的学者,也需要勇于创新的探索者。只有在传承与创新的碰撞与融合中,书法艺术才能真正实现当代性的转型,在新时代焕发出新的生命力。

那些骂和赞王冬龄先生书法的声音,终将成为书法发展史上的一部分。而王冬龄先生本人,无论争议如何,都已经用自己的实践为书法艺术的当代探索写下了浓墨重彩的一笔。

未来,随着时间的推移与审美观念的变迁,人们对他的书法探索或许会有更客观、更全面的认识。

但无论如何,他勇于突破、敢于创新的精神,都值得我们尊重与借鉴。因为对于任何一种艺术形式而言,只有保持开放的心态与探索的勇气,才能在历史的长河中不断前行,永不褪色。