张玲和王鑫

文|礼想

编辑|娱叔

2011年,云南扎西镇上生活着一名61岁的“独居老人”张玲(化名张志玲)。

她怎么也没想到,一次意外被撞,竟会让她埋藏在心底24年的惊天大密遭到曝光。

当民警推开布满蛛网的阁楼木门时,一个蜷缩在黑暗中的佝偻身影,呈现在众人面前,而这人竟已在此 “隐居”了整整24年。

这场跨越四分之一个世纪的隐秘同居,究竟牵扯着怎样动人心魄的故事?

命运交错:从孽缘到私奔

命运交错:从孽缘到私奔1.被不幸婚姻笼罩的两人

时间回拨至1970年代。

33岁的王鑫(化名毕占先)在旧城镇供销社遇见了27岁的张玲。

80年代街道

彼时的王鑫(供销社职工,后来被裁员)已是一位妻子的丈夫,四个孩子的父亲。

但这段婚姻是被父母包办的,这个家庭也如枷锁般令他窒息,面对文盲般的妻子和年幼的孩子,他每日都非常煎熬。

包办婚姻

而张玲(经营着一家米店)则是一位刚刚离婚的女人。

她幼年丧父,在上段婚姻中还曾多次遭到前夫的家暴,被前夫打到流产,甚至因此而失去了生育能力。

这两个对现状婚姻都不满意的人,在命运的安排下如期而遇,相遇后更觉得对方才是彼此的“灵魂伴侣”。

2.孽缘开始前的萌芽

初春的旧城镇,33岁的王鑫攥着皱巴巴的粮票走向了张玲的米摊,准备给家里添些米粮。

彼时的他,绝不会想到这场交易将会颠覆他的整个人生。

80年代米店

通过这场交易,两人逐渐熟识,此后王鑫便总会找借口来她这里买米。

每当他的指尖触碰到张玲递来的米袋,总会在交接的瞬间多停留半秒。

一来二去之下,王鑫渐渐和张玲之间萌生了情愫。

引用配图

他会注意到张玲睫毛轻颤的模样,会注意到张玲垂落在耳尖的碎发;还会注意到张玲算账时咬住下唇的犹豫。

而这些,他从未在原配妻子身上注意过。

这个文盲妻子,不仅和他没有任何共同语言,脾气还十分暴躁。

每当深夜,王鑫凝视着熟睡的妻儿,脑海中总会遐想翩翩。

引用配图

直到许久之后。

当张玲送的手织毛线护膝正贴在身上时;

当妻子又一次因他“魂不守舍”摔碎陶碗时;

当供销社裁员名单上的“王鑫”二字出现时,他终于下定了决心离开这个家庭。

引用配图

王鑫连夜找到张玲,面对她掷地有声地说:

称完这袋米,咱去个能堂堂正正过日子的地方。

对此,张玲满心欢喜,于是没想太多便同意了。

两个对婚姻不满的人,本以为找到了灵魂共鸣,以为私奔后就是天堂。

却不曾想,这场“双向救赎”,竟会埋下长达24年的隐患。

老年王鑫和张玲

3.私奔的代价

王鑫与张玲约定好后,便择机私奔到了云南扎西镇,在10平米的阁楼住下。

为了不被人发现,两人便商量:

此后王鑫便待在家中,而张玲则外出工作,维持家用。

确定了之后,王鑫便再也没有走出过阁楼半步。

由于没有室内厕所,王鑫只好将自己的排泄物装好,每日由张玲送出去。

不过他也并非完全和外界断绝了联系。

虽然他的身体和外界有着“隔阂”,但他平时也会看看电视,读读报纸之类的。

他的思维并没有和外界完全脱轨,也知道外界的发展日新月异。

可正因如此,他也越发害怕走出阁楼。

老年张玲

他怕被发现,怕被带回原家庭,更怕离开自己心爱的张玲。

甚至在看《还珠格格》时,连小燕子的笑声都不敢放大。

邻居议论

平日里,邻居们也并非没有察觉,偶尔也听到过奇怪的动静。

但张玲在为王鑫洗衣服时,对邻居们谎称:

家中闹鼠。

这下邻居们就不奇怪了。

他们也从不知晓,在那间小小的阁楼中,藏着一个人,活生生的人。

但长年累月这般生活,王鑫的身体也早早出现了各种问题。

秃顶、牙齿脱落、苍白皮肤、肌力退化等等,这些对王鑫的身体有着很大的影响。

但每当面对在外操劳的张玲,他心中便只剩下了心疼:

如果不是自己只能躲在在暗无天日的阁楼中,张玲又岂会这般操劳?

但王鑫却未曾想过:

当他在阁楼中数着日升月落时,千里之外的原配妻子和孩子们,又经历着怎样的“丧父”人生?

被牺牲的原生家庭

被牺牲的原生家庭1.原配的“丧偶”人生

“我妈说,我爸是被山洪冲走的。”

1987年,王鑫抛下原配妻子和四个年幼的儿女后,彻底消失,如同人间蒸发。

妻子生怕王鑫出了什么意外,便没日没夜地寻找。

引用配图

但家里没了王鑫这个顶梁柱,整个家庭的重担便一下落在了妻子身上。

她不仅要找王鑫,还要照顾好四个孩子。

为此,她卖掉了陪嫁的银镯子,白天缝补衣物,夜晚就去张贴寻人启事。

引用配图

直到后来,她看到报纸上的“无名男尸认领”的消息后,才终于忍不住抱着四个孩子痛哭不止。

到了这个时候,她终于认清了“王鑫已死”的事实,并给王鑫销了户,办了个衣冠冢。

当一切尘埃落定后,面对现状,她思虑许久做了决定:

要一个人拉扯四个孩子长大。

引用配图

但一个孤苦无依的女人,又能有多大的本事养活整个家?

长子在学校被嘲笑是“没爹的野种”,后来就因交不起学费而辍学打工。

老三老四在学校填写资料信息的时候,家庭那一栏永远都是单亲家庭。

引用配图

2.藏在霉斑里的爱与悔

其实,躲在阁楼中的王鑫也并非毫无愧疚。

他也时常关注着旧城镇方面的新闻,更会经常回忆起自己的四个孩子。

引用配图

不论怎样,那终究是自己的孩子,是自己在这个世上血脉的延续。

每当看到电视上,关于“留守儿童”的报道瞬间,他的心都会猛颤一下。

脑海中都会想起孩子跟在身后,喊自己“爸爸”的画面。

王鑫自述

然而,这些画面总会在张玲对他无微不至的关怀时,化作泡影。

面对张玲,他对不起的更多。

而且他也害怕出去之后,法律对他可能构成的“重婚罪”的制裁。

最终,王鑫在日复一日的反复撕扯中,慢慢沉默。

而张玲则坦言:“我们像老鼠一样活着,但只要能在一起,吃酸菜汤也甘心。”

这一切不禁让人陷入沉思:

他们的 “自由”,是否是建立在他人的痛苦之上的?

当事件曝光后,法律与道德的审判才刚刚开始。

法律“赦免”了爱情,道德却没有

法律“赦免”了爱情,道德却没有时间来到2011年。

肖吉芬获知了真相后,并没有偏听偏信。

而是花时间在王鑫的故地旧城镇找寻他曾生活的痕迹,最终在供销社泛黄的工资单上找到了王鑫曾经的签名。

至此,王鑫的身份得到了证实,民警肖吉芬便开始着手解决王鑫的户口问题。

毕竟他早在24年前就被认定为死亡了。

随后在两人办理结婚证时,法律也给出了“宽容”的答案:

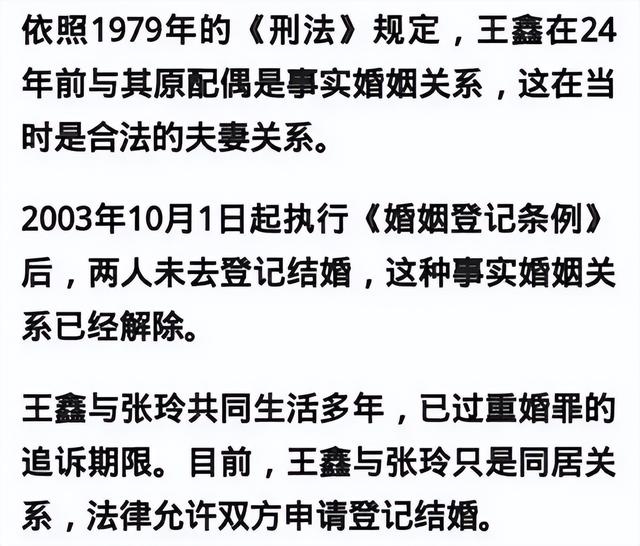

根据1979年刑法,王鑫与原配的事实婚姻确为有效;

但2003年《婚姻登记条例》实施后,两人并未登记婚姻,不再被承认,两人关系自动解除。

加之重婚罪追诉期为10年,故不构成犯罪。

面对这样的答案,早已白发苍苍的张玲和王鑫相视而笑。

他们终于如愿以偿地领取了结婚证,成为了一对合法夫妻。

而曾经被王鑫抛弃的妻儿也终于得知了王鑫并没有死,还和另外的一个女人生活在一起。

但面对曾经的丈夫,原配妻子只冷冷地回应:

“我的丈夫早死了,他是张玲的丈夫。”

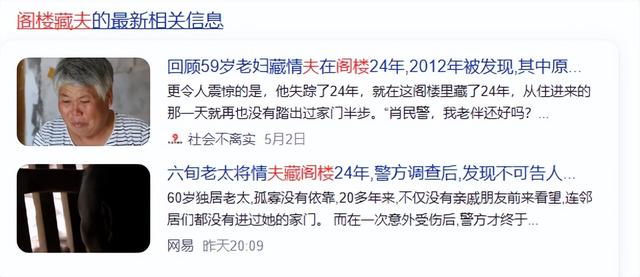

后来,王鑫和张玲的事情经媒体报道后,迅速在网络上引起了轩然大波。

有支持者,更有谴责者。

“包办婚姻是牢笼,真爱无罪!”

“四个孩子的童年,凭什么为你们的浪漫殉葬?!”

但当媒体问王鑫原配妻子是否怨恨私奔的二人时,她只是沉默良久后说:

“恨不动了……各自安好吧。”

直到多年以后,2024年重阳节时,王鑫和张玲所在的社区,还组织了一次旅游。

在去昆明的路上,王鑫第一次坐上了飞机。

站在高空之上,他不禁回味起自己的一生:

那些藏在米香里的心动、困在心中的执念,终究在时光里酿成了苦甜参半的酒。

而天上的云,仿佛正轻轻拂过他年迈的皱纹,就像命运对这场漫长跋涉发出的一声叹息。

结语:挣脱包办枷锁后,莫让“自由”成自私

结语:挣脱包办枷锁后,莫让“自由”成自私王鑫与张玲的私奔,终究是一场以他人痛苦为祭的私奔。

四个孩子在“丧父”的阴影中挣扎求生,原配妻子在困顿的岁月里耗尽青春。

这场以“爱情”为挡箭牌的故事,永远也逃不开懦弱与自私的标签。

包办婚姻

但追根溯源,包办婚姻才是这场悲剧的起点。

当婚姻成为强制的枷锁,反抗的刀刃便会刺向更弱者。

而如今的婚恋自由早已破除了陈规,但比自由更珍贵的,是选择之后的担当。

安徽电视台|59岁妇人自家阁楼藏情人24年 希望有生之年完婚

百度百科|阁楼藏夫