祁县贾令村南那座镇河楼,怕是早就被黄土埋了半截故事。

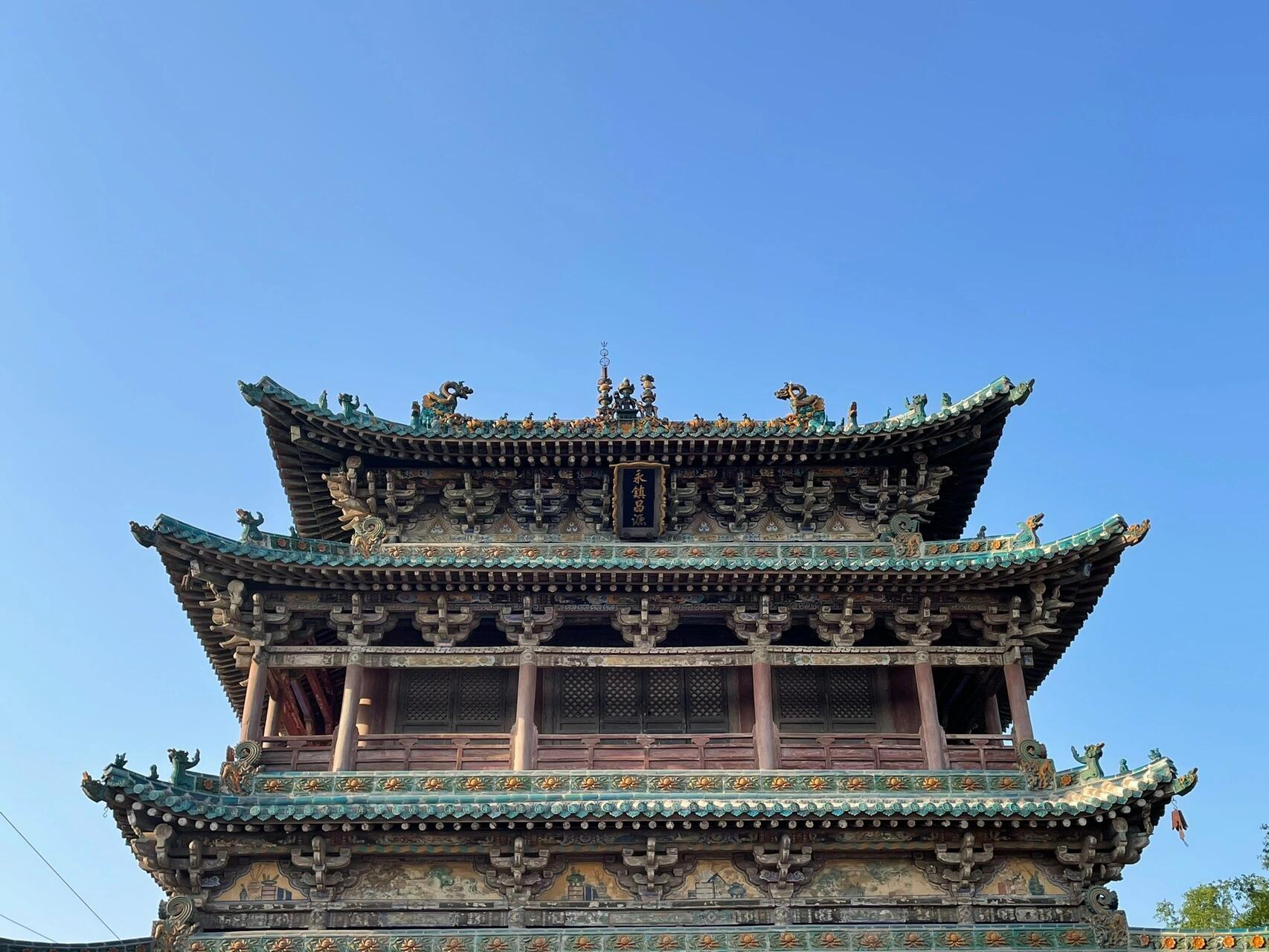

光绪二十六年的秋风吹过京陕古道时,銮驾扬起的烟尘里藏着惊魂未定的喘息。慈禧太后攥着绢帕的手还在抖,刚从庚子国难的炮火里逃出来,车辇碾过贾令村的青石板路,突然被一阵琉璃瓦的反光刺了眼。撩开轿帘的刹那,这位见惯了紫禁城金銮殿、颐和园佛香阁的老佛爷,竟对着眼前这座楼阁愣了神——四重檐歇山顶像被匠人折了四叠的锦缎,在夕阳里泛着沉稳的光泽,檐角垂落的铁马还在风里叮咚作响,砖雕斗拱里嵌着的琉璃构件,把晚霞的颜色都揉碎了铺在墙面上。随行的太监后来在回忆录里写,太后当时说了句"这楼比宫里的角楼多几分野趣",话音未落,马蹄已经踏过了楼下的券洞,只留下镇河楼的影子,在暮色里拉长了半里地。

谁能想到,六百年前明宣德年间的匠人砌下第一块砖石时,心里想的或许只是"镇住"村外那条喜怒无常的昌源河。半米厚的砖石台基往土里扎得扎实,像给河流按了道无形的闸门,可工匠们偏又在严肃的功能性上,撒了把艺术的野。你凑近了看那些梁架间的彩画,青绿色的旋子纹里藏着暗八仙的纹样,墨线勾得比江南绣娘的针脚还细,可转脸看檐角的琉璃走兽,又是浓墨重彩的张扬,龙首鱼身的螭吻张着嘴吞住正脊,尾巴翘得能扫到天上的流云。这种矛盾的精致,就像晋商票号的掌柜,账房里算盘打得比谁都精,转身在戏楼里听《打金枝》时,眼角的泪比谁都真。

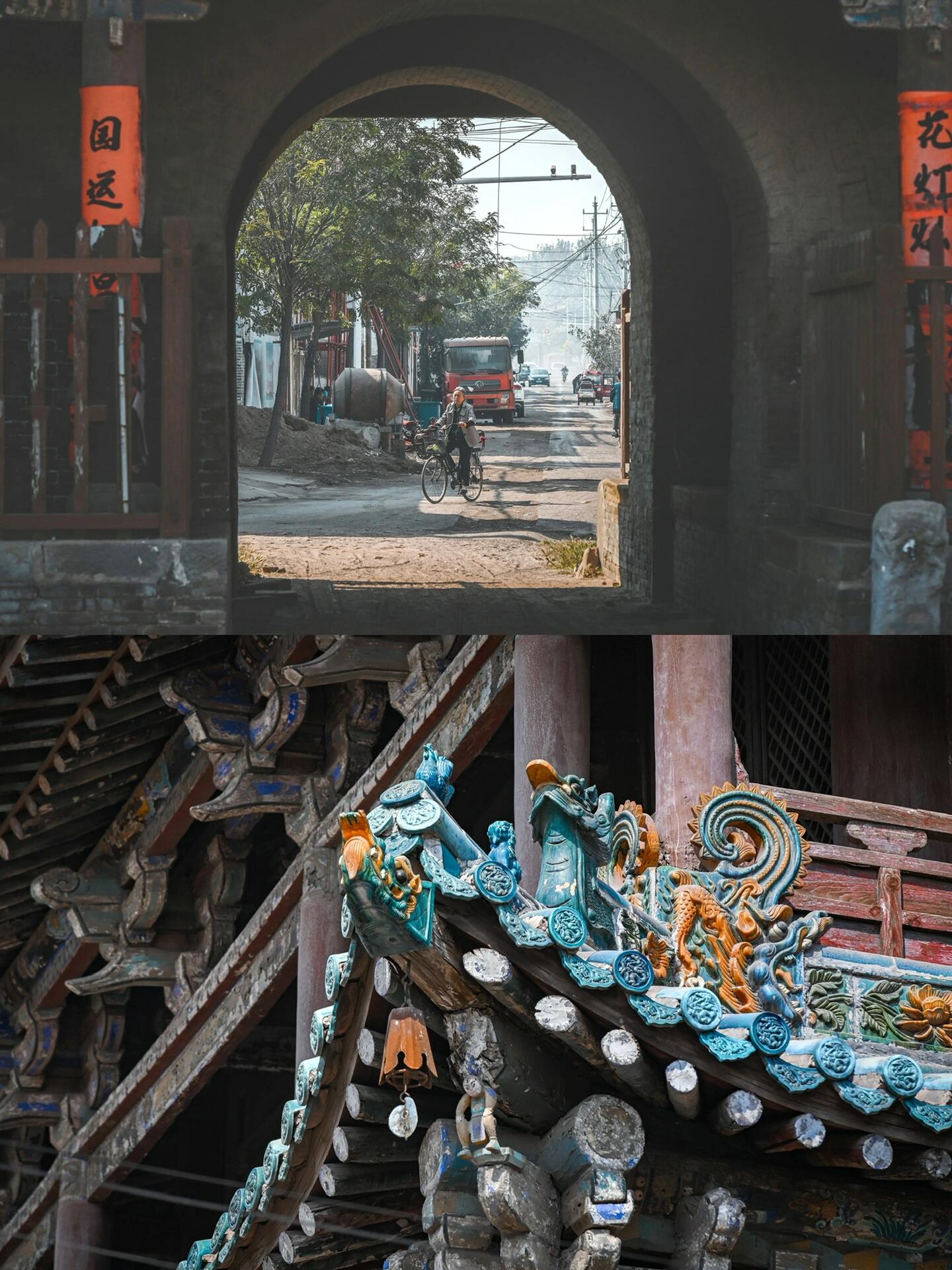

当年的贾令村可不像现在这样安静。作为京陕古道的咽喉,南来的茶商带着武夷山的云雾气,北往的盐帮裹着塞外的风沙,都得在楼下的券洞里歇脚。车马行的伙计喊着号子卸驮马,当铺的幌子在楼影里摇摇晃晃,连挑着担子卖碗托的小贩,都知道在楼根下找个避风的角落。有老人说,那会儿镇河楼的台基上总坐着个算卦的瞎子,卦签上的字早被摸得发亮,有人问前程,他就指着楼顶的匾额说"楼在路在,路在财在"。后来晋商票号开到了大江南北,贾令村的商号也跟着风光,绸缎庄的老板娘会踩着高跟鞋,在楼前的石板路上比谁的旗袍开衩更俏,钱庄掌柜的算盘声混着楼檐铁马的叮当,成了方圆百里最热闹的背景音。

可黄土这东西,从来都不挑食。它先埋了古道上的车辙,再埋了商号的招牌,最后连镇河楼的台基都给裹了半尺厚。现在你去看,楼还是那座楼,18米的高度往天上戳着,只是砖缝里钻出的蒿草比琉璃瓦更惹眼。去年有群拍纪录片的年轻人扛着设备来,镜头扫过墙面时,发现那些清式彩画早被雨水泡得发乌,有块琉璃砖不知被哪个顽童抠走了,留下个黑洞洞的豁口,像老人缺了颗牙。当地老乡蹲在楼根下抽旱烟,说前几年有人来考察,说这楼的价值能抵三个平遥古城的角楼,可话音落了,考察队的车就卷着黄土走了,留下的只有墙上新刷的"文物保护单位"红漆,没多久就被风刮得褪了色。

有意思的是,关于镇河楼的争论,这些年倒没断过。有人说该把它修得像平遥古城那样,周围圈起墙来收门票,让游客踩着红毯上楼;有人骂这是瞎折腾,说老祖宗的东西就该让它在风里待着,补一块新砖都是对历史的冒犯。去年夏天暴雨冲垮了台基的一角,县里来的工程队想灌浆加固,村民们拿着铁锹堵在楼前不让动,说当年建楼时用的是糯米灰浆,现在的水泥根本配不上。吵到最后,还是村里九十岁的老木匠说了句公道话:"你们争的是楼,可楼心里装的是路啊。"

这话倒是说到了点子上。镇河楼最绝的不是琉璃瓦有多亮,而是它把一座楼活成了一段路的纪念碑。你站在券洞里抬头看,能看见四重天井像被切开的蛋糕,每层檐角都对着不同的方向——东檐角指的是祁县老城的方向,西檐角对着吕梁山脉的轮廓,南来的商队从南檐下进来时,能看见砖雕上"紫气东来"的字样,北往的旅人抬头,又能瞅见"北通燕赵"的石刻。六百年里,多少骆驼队从楼下走过,驼铃在券洞里撞出的回声,怕是比佛经里的箴言还灵验。可现在呢?京陕古道早就被高速路截成了碎段,楼前那条路只剩下半米宽的土路,雨天泥泞,晴天扬尘,去年有个骑摩托车的小伙子想从券洞里穿过去,结果车把挂住了檐下的铁马,摔了个嘴啃泥。

慈禧太后当年赞叹的"野趣",如今倒成了尴尬的注脚。野是真野,周围连个像样的指示牌都没有,导航地图上标着"镇河楼",到了地方却只看见一片玉米地,得踩着田埂绕半圈才能瞅见楼尖。趣却淡了,那些梁架上的彩画故事,怕是连村里的年轻人都讲不全了。有回在楼前遇见个放羊的老汉,他说小时候常爬到台基上掏鸟窝,那会儿还能看清第三层梁上画着《八仙过海》,现在眯着眼睛瞅,只剩下一片模糊的青绿色。他挥着鞭子指楼顶上的琉璃脊兽:"你看那只兔子,耳朵尖上的釉色当年能照见人影,现在跟块土坷垃没啥两样。"

可争论还在继续。有人拍了视频发在网上,说这楼再不修就塌了,评论区里吵翻了天。陕西的网友说这是晋商文化的活化石,山西人自己不珍惜;山西的网友回怼说要修也轮不到外人指手画脚;更有人翻出史料,说当年慈禧看完楼没多久,就下令拨款重修了颐和园,却没给这镇河楼留一个铜板,现在凭什么要纳税人的钱来救这座"太后瞥过一眼"的楼?吵到最后,有人甩出张老照片——1930年代的镇河楼前,还有穿长衫的学生在拍照,楼檐下挂着"贾令镇商会"的牌子,门口的石狮子前摆着两盆月季,泼辣辣地开得正艳。

照片里的月季早没了,石狮子也在几十年前不知所踪,只剩下镇河楼还在原地。风刮过券洞时,还能听见些细碎的声响,不知道是铁马在抖,还是六百年的故事在叹口气。去年深秋我去的时候,正赶上村里收玉米,金黄的玉米棒子堆在楼前的空地上,像给这座灰扑扑的楼阁系了条花腰带。有个戴红围巾的小姑娘,踮着脚往券洞里扔石子,看石子在天井里弹起的回声,她妈妈在旁边喊:"别砸坏了老东西!"小姑娘咯咯地笑:"这楼比奶奶的奶奶还老吗?"

是啊,老得足够装下半个山西的兴衰了。从晋商驼队的铃铛,到慈禧銮驾的马蹄,再到如今玉米地里的收割机轰鸣,镇河楼就像个沉默的裁判,看着人间的热闹起起落落。只是不知道下次再去时,那些砖缝里的蒿草会不会更高,檐角的琉璃瓦会不会又少一块,或者,会不会真的有群人拿着图纸站在楼前,争论着该让它继续老下去,还是换身新衣裳。

但不管怎么说,只要那四重檐还在夕阳里泛着光,就总有人会顺着黄土路找过来。就像当年那个老木匠说的,楼在,路就还在。哪怕路已经变成了田埂,变成了记忆,变成了网友们吵来吵去的话题,这座楼依然会站在那里,等着某个被烟尘呛到的旅人,突然抬头,看见它藏在岁月里的那点锋芒。