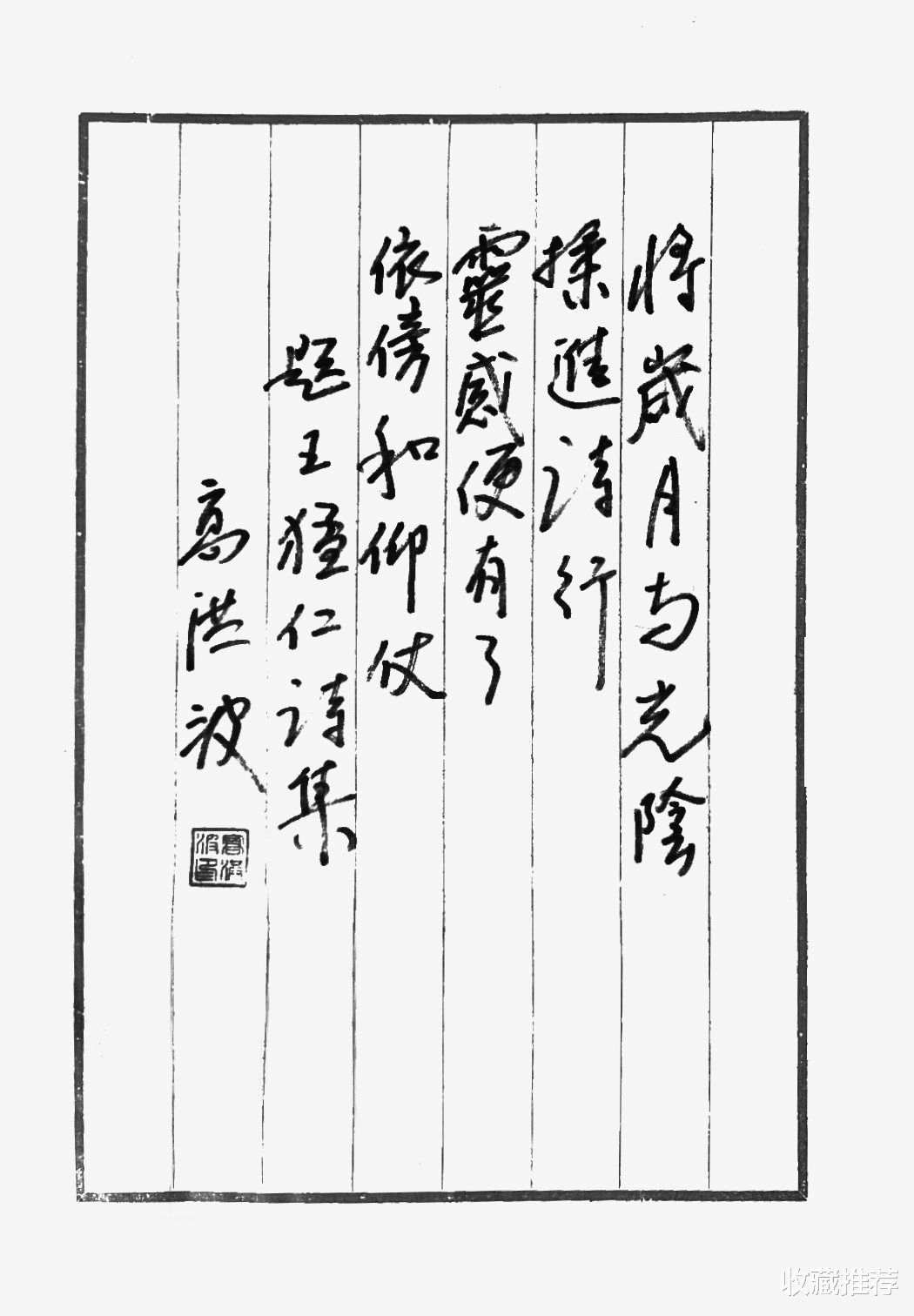

将岁月与光阴揉入诗行,灵感便有了依傍和仰仗。题王猛仁诗集

——当代著名诗人、原中国作协副主席 高洪波

猛仁的正念,猛仁的文采,猛仁的事业精神,我很欣赏。

——当代著名诗、书、画家、原中国书协副主席 旭宇

猛仁的诗歌创作,率真自由、灵动丰富,生活所遇、心之所想尽皆入诗,取材宽阔、情感真挚而表达奇特,卓然自成一家。

——中国作协全委会委员、网络文学委员会副主任 何弘

在无边无际的平原上,每一个赤子都在用生命写下深情的诗行。

——当代著名作家、茅盾文学奖、鲁讯文学奖获得者 乔叶

他的诗注重语言的淬炼和意向的多角度转变,体现出独特的个性与追求,虽短小,却深邃。

——当代著名作家、鲁迅文学奖评委 王剑冰

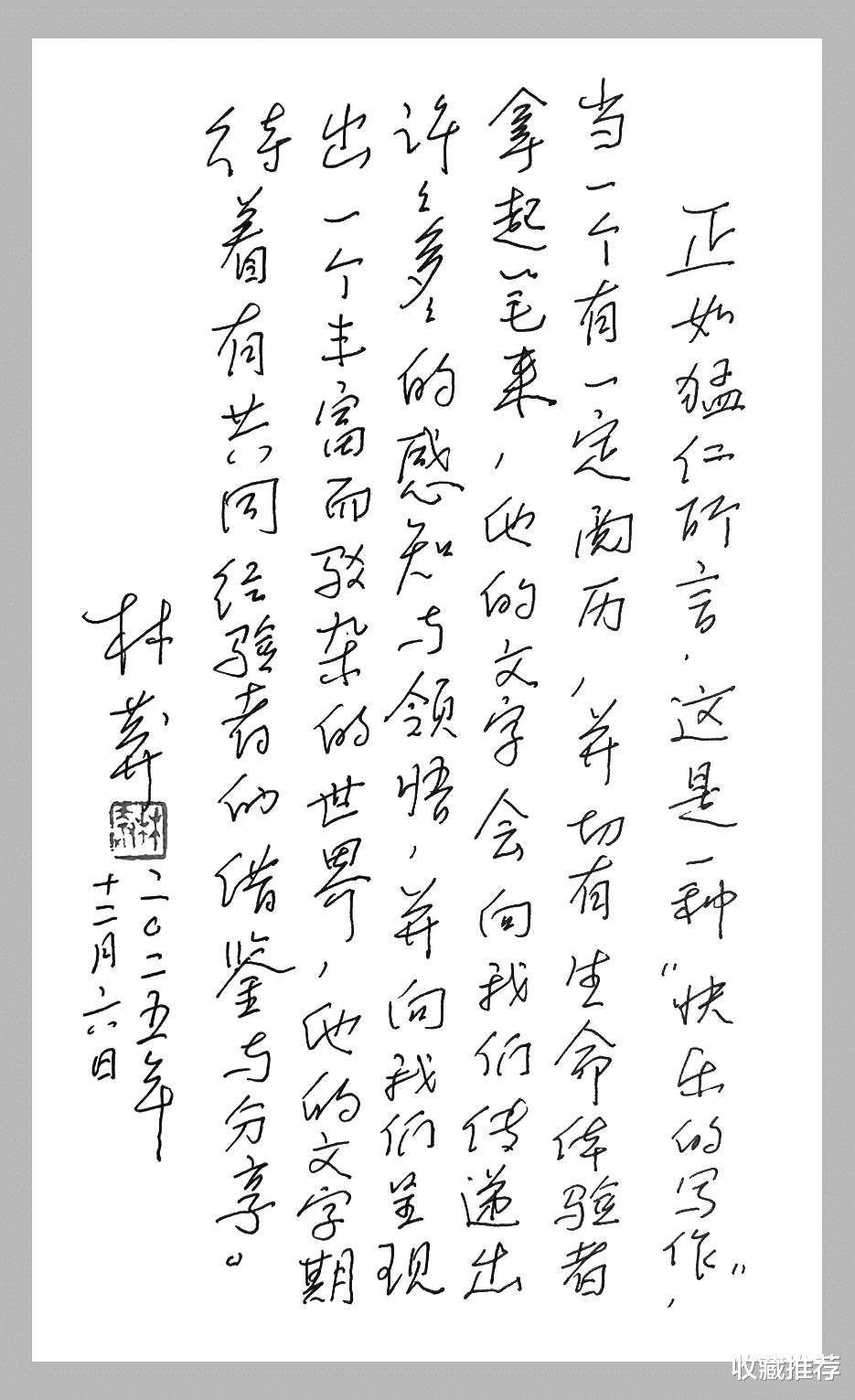

正如猛仁所言,这是一种“快乐的写作”,当一个有一定阅历,有深刻的生命体验的人拿起笔时,他的文字会向我们传递出许许多多的感知与领悟,并向我们呈现出一个丰富而驳杂的世界,他的文字期待着那些有共同经验的借鉴与分享。

——当代著名诗人、画家 林莽

在昼与夜的裂缝间,为语言点亮了另一盏微光。

——中国作协主席团委员、中国诗歌学会会长 杨克

诗人站上诗的巅峰,以烟火的温度和热烈,为每个寻常的瞬间,定义火的刻度,爱的粘稠。这是诗人向世界的发声,也是诗人投递给我们的爱语和火焰!

——当代著名诗人、原解放军出版社副社长兼编审 峭岩

王猛仁先生的诗作,其深度与广度已抵达艺术至境,颇具心灵的震撼力,海内外的影响力日增。

——俄罗斯国家文学奖金笔奖评委会秘书长 CaBnukag CBeTnaHa

诗人以现实的力量超越了时空,让我们在诗意的翅膀下,聆听到了万物万灵的声音。诗歌中潜藏着黑暗和光明,这是一个诗人的演奏曲,充满了辽阔无垠的诗意美学。

——当代著名诗人、鲁讯文学奖获得者 海男

诗是一个人的生命旗帜,生命本身是一首波澜起伏的诗,高亢与忧伤同在。读王猛仁诗有感。

——当代著名艺术评论家、作家、书法家 张瑞田

仁兄虚怀若谷,德艺双馨,诗书并举,誉满当代。在创作上已臻达彻悟澄明之境,尤其是抓住“平原”这个写作根据地,如沈从文之于湘西,并以此构成属于自己的“平原诗学”。

——当代著名旅澳诗人、评论家、教授、书法家 庄伟杰

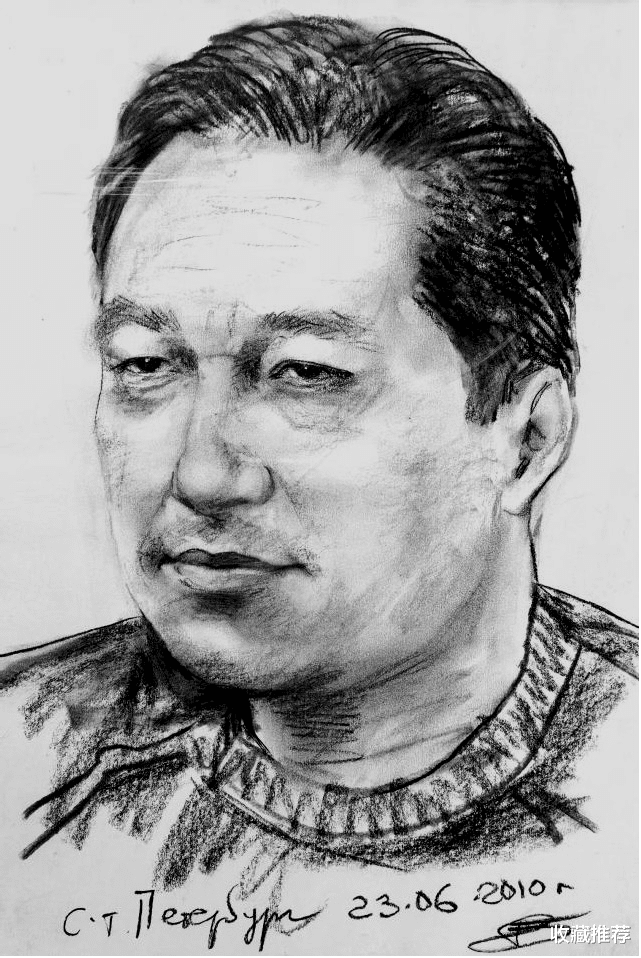

王猛仁 1959年6月生于河南扶沟。中国作家协会会员,中国书法家协会会员。曾任河南省作家协会理事,河南省书法家协会理事,河南省文联委员,周口市书协主席。现为周口市书法家协会终身名誉主席,周口师范学院兼职教授,希腊文学艺术与科学学院外籍院士。书法艺术上世纪八、九十年代在《书法》“书苑撷英”、《中国书法》“书坛中青年”专题介绍。先后随中国文联书画家代表团、河南省书法家协会代表团在法国巴黎、加拿大蒙特利尔举办书展。应邀出访二十多个国家和地区进行书法艺术交流。作品入选中国书法家协会主办的中国书协会员优秀作品展、第二十三回中日书法家自作诗书展、中韩书法家作品大展等。2007年获“中国当代优秀散文诗作家”称号,2013、2015年度《莽原》文学奖,2013、2014《诗歌月刊》年度诗歌奖,2017年度(第十一届)中国散文诗天马奖,第十八届黎巴嫩国际文学奖,第六届中国当代诗歌奖。有作品发表在《人民文学》《人民日报》《诗刊》《星星》等专业期刊,有部分作品被译成英语、意大利语、德语、法语、西班牙语、泰米尔语、日语、韩语、希腊语、俄语、荷兰语等。著有《养拙堂文存》(九卷)《王猛仁爱情散文诗》《王猛仁散文诗》《沉默的花开》《平原书》《平原歌者》《平原善辞》《平原帖》《平原光影》等。

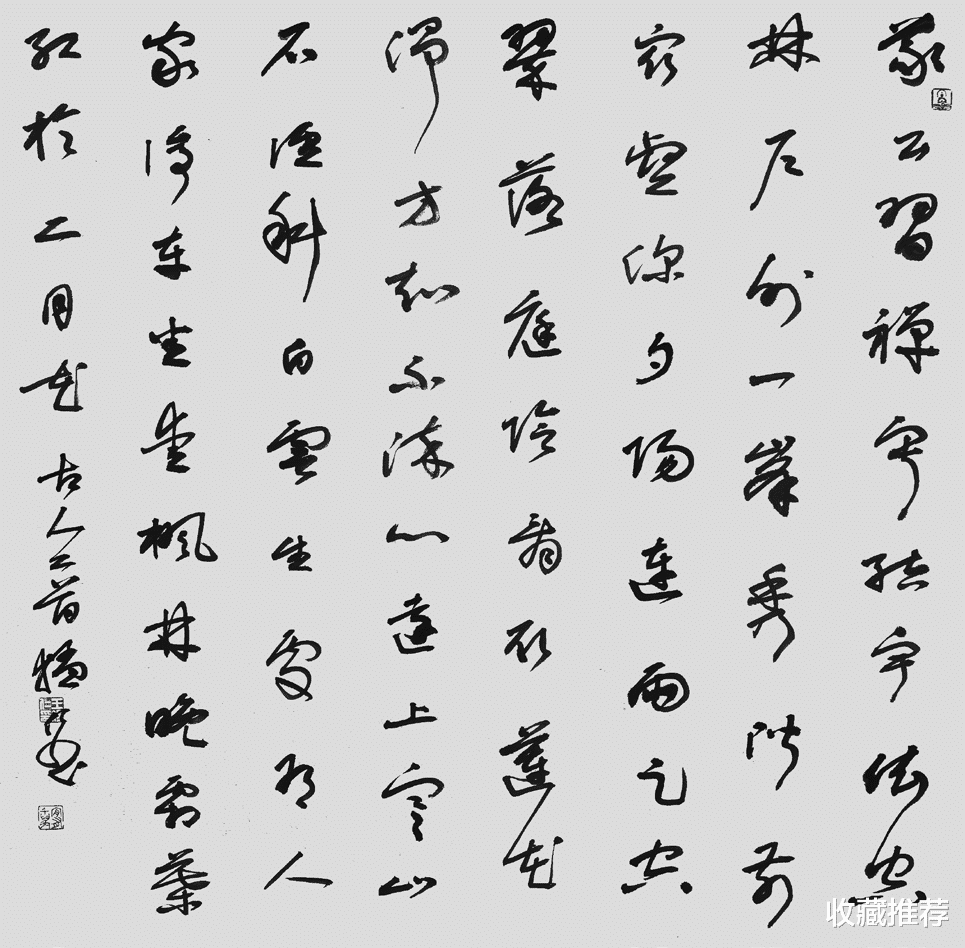

高洪波先生题词

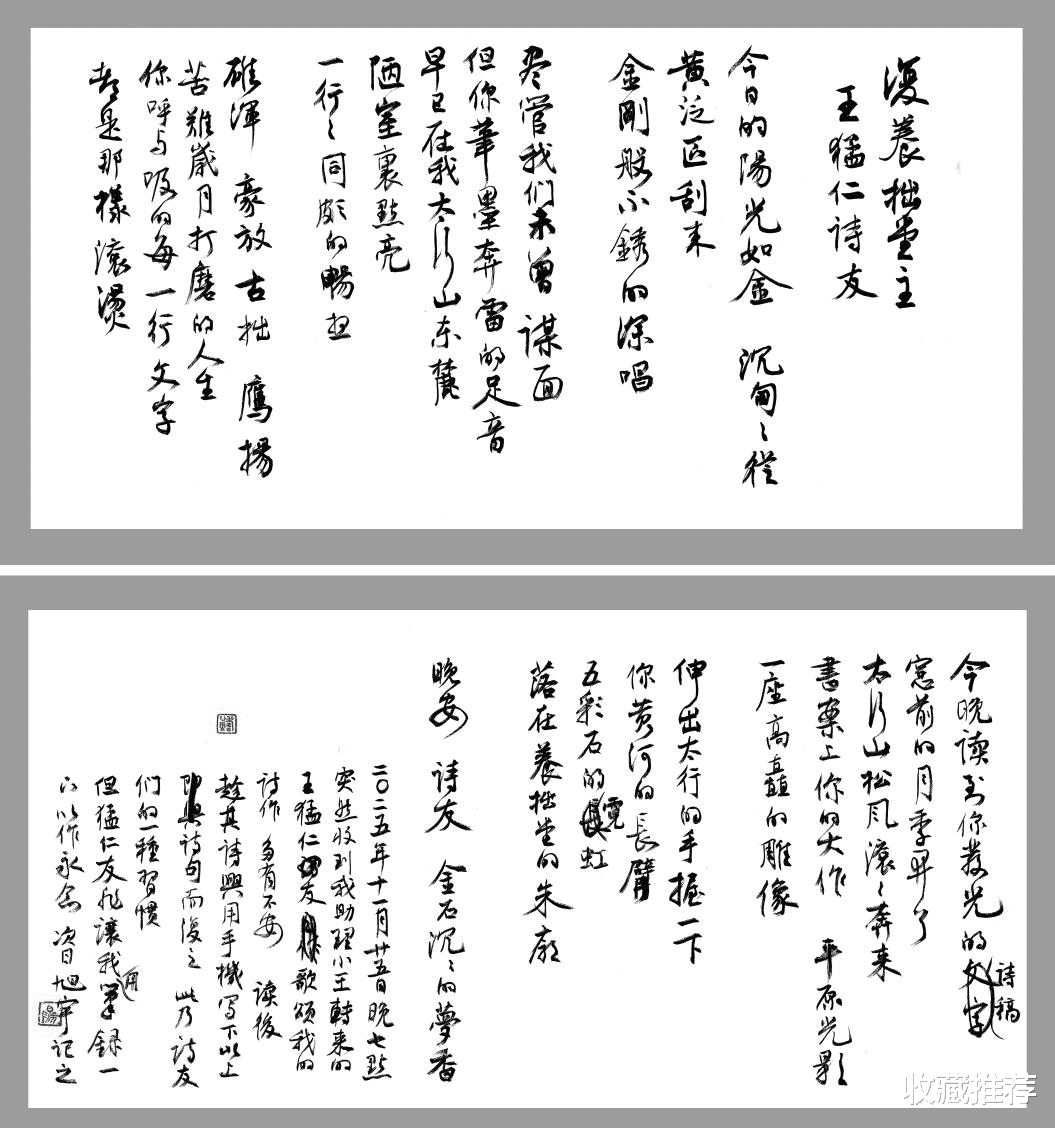

复养拙堂主 王猛仁诗友

◎旭宇

今日的阳光如金

沉甸甸从黄泛区

刮来

金刚般不锈钢的深唱

尽管我们未曾谋面

但你笔墨奔雷的足迹

早已在我太行山东麓

陋室里点亮

一行行同频的畅想

雄浑 豪放 古拙 鹰扬

苦难岁月打磨的人生

你呼与吸的每一行文字

都是那样滚烫

今晚读到你发光的诗句

窗前的月季开了

太行山松风滚滚奔来

书案上你的大作

平原光影一座高矗的雕像

伸出太行的手握一下

你黄河的長臂

五彩石的长虹

落在养拙堂的朱廊

晚安 金石沉沉的梦香

旭宇先生赠诗

林莽先生题词

平原的复调:诗书互文与精神地理

——漫议王猛仁《平原素笺》及其诗学建构(代序)

◎[澳洲]庄伟杰

回眸巡视,2025年一整年,对于长年生活于中原大地的书法家诗人王猛仁来说,可谓非同寻常,因为这是他的创作丰收年。他把所写的180多首新诗,包括20多章散文诗,连同其部分书法作品等,有序地汇编结集成书,并命名为《平原素笺》。其中所蕴含的旨趣,正是那片被他反复书写的“平原”,无论是作为实存的地理空间,还是作为精神的原乡。

在当代汉语诗歌的版图上,“地域性”始终是一个充满张力的坐标。从沈从文的湘西乡土到莫言的高密东北乡,从昌耀的西部高原到吉狄马加的彝族部落,地理空间不仅是写作的背景,更是一种精神构造,一种美学方法。王猛仁正是在这一谱系中渐次铺展,并建构属于自己的“平原诗学”。然而,与大多数写作者不同的是,王猛仁的艺术身份具有双重性——他既是诗人,亦是书法家;他的文字既在纸面上荡漾,亦在宣纸中蹈舞。《平原素笺》作为这种双重性的结晶,呈现的既是关于地域书写的特殊个案,又是关乎诗与书、墨与纸、传统与现代的互动对话。

耐人寻思的是,书名中“素笺”这两个醒目的字眼。“素”指向本真、朴素,或未经染色的存在状态;“笺”既是书写的载体,也是文化的符码。看似简单的二字,实则暗含着王猛仁的艺术追求:或在多数人熟视无睹的平原地理空间中,发掘未被过度阐释的质朴诗意;或在素白的尺幅纸面上,完成诗与书两种艺术形式的共舞。对此,笔者曾经说过,猛仁者的艺术是“情与境融合,雅与素齐飞,刚与柔并济,力与美共生”的复合体。

我们不妨从多维视角来展开“有意味”的观照和讨论。一方面,探究王猛仁如何建构其独特的“平原诗学”,分析这一地理空间如何转化为审美空间;另一方面,剖析其《平原素笺》中诗书互文的艺术实践,考察两种艺术形式如何相互激活、同频共振;同时,从语言、意象、节奏等诗学要素入手,解析其诗歌文本的审美特质;然后,将王猛仁的创作置于当代文化语境中,探讨这种跨媒介艺术实践的可能与限度。或许,通过这一系列考察,可以触摸到作为方法论的“平原”,是怎样以“猛仁式”的气象呈现其精神内核。

A.平原作为精神地理:记忆、在场与诗学建构。在《平原素笺》后记里,王猛仁如是说:“在平原中,我找到了自己的乐趣,找到了故乡房顶上的太阳花,找到了父辈们的喜怒哀乐和生老病死。从此,我开始了有关‘平原’的诗歌写作。”显而易见,这段自白所揭示的是,平原之于王猛仁而言,首先是一个记忆的容器,一个承载个体与集体经验的场所。但这种记忆并非简单的怀旧,而是带有想象性的诗性召唤,并经由书写来实现的“再居住”。

徜徉于《我的山水画卷》这篇散文诗力作,映入眼帘的画面摇曳多姿,其中有一个情景令人难忘:"故乡的河畔,白茫茫的水花在奔波的时光里荡漾,像童话,又像罪恶的蛊惑,追逐花朵里的忧伤。”这里的故乡与河畔,其实已非物理意义上的地理存在,而是一个经过记忆过滤、情感浸润的意象空间。“白茫茫的水花”同时具有澄明与模糊的双重性,恰如记忆本身,或清晰又朦胧,或亲近又疏远。当“童话”与“罪恶的蛊惑”并置出现,则暗示着故乡经验的复杂性,既是纯真的源头,又可能是某种精神桎梏。如此辩证的乡愁,使王猛仁的平原书写避免了简单的美化或感伤。

值得注意的是,王猛仁笔下的平原并非静态的风景画,而是一个充满动态与张力的场域。在《雨的撩拨》中,平原成为一个多维的感知空间:“很想一脚踏上北方的土地/牵一匹白马/持三尺青锋/背一摞诗书/孤独地从平原出发”。这里的“平原”是起点,是出发地,是一种有待穿越的境域。“白马”“青锋”“诗书”这些意象的交错并置,经营出一个古典与现代交织、文与武交融的想象空间。诗人不是平原的旁观者,而是它的穿越者、体验者、诠释者。这种主体与空间的动态关系,构成为王猛仁平原诗学的重要特征。

从诗学流变来看,王猛仁的平原书写,堪称在延续中改造了中国古典诗歌中的“田园”传统。与陶渊明式的归隐田园不同,王猛仁的平原更多是一种“出发”的基地;与王维式的静观山水有别,他的平原充满了“撩拨”“挣扎”“攻击”等动词带来的张力。在《白天与黑夜》一诗中,平原甚至呈现出某种暴烈性:“一片狂怒的森林向着明亮之处/发出猛烈的攻击”。这种将自然力量化的书写,让平原摆脱了传统田园诗恬静之窠臼,获得了现代性的情绪力度。

《诗意的抵达》一文别有一番意味,甚至可以当成解读王猛仁诗歌的最佳注释。其中提到:“诗人的使命,就是让自己的语言与众不同,就是让想说不敢说,能言不能言的句式打破沉默的宿命。”这种对“沉默的宿命”的警觉,或许正是其平原书写的深层动机。平原作为沉默的大地,需要被言说、被唤醒;而诗人作为言说者,既是在发掘平原的沉默,又是在抵抗自身的失语。这种双向的救赎,则构成为王猛仁平原诗学的伦理维度。

B.诗书互文:墨色氤氲的诗心与诗行撩拔的笔意。如果说平原是王猛仁艺术的地理根基,那么诗书并举应是其灵魂张开的双翼。《平原素笺》的结构设计本身就彰显了这种双重性:第一辑“诗心壶影”让诗与紫砂壶(壶身有王猛仁书法墨迹)互为映衬;第二辑“诗的墨色”直接展示诗歌与多种字体书法作品的互联对话;第三辑“诗的和鸣”引入评点者的共鸣之声;第四辑“诗的散页”则添加散文诗篇章的链接互动。这种编排并非简单的分类,而是一种有意识的“互文性”建构,其意向是不同艺术形式、不同声音在此交汇、碰撞和呼应。

无庸讳言,书法艺术对王猛仁诗歌的影响是深刻而微妙的。首先,体现在节奏感上。书法讲究笔势的起伏、行气的贯通、布局的疏密,这些都可以转化为诗歌的节奏控制。读《笫三种声音》这首诗,我们感受到一种书法般的节奏韵律:“注定是要远行而去的/这不是/黑夜离的花蕾/而是觉醒的意识/有了长长的雨路”。诗行的断句方式、词语的密度变化、意象的递进节奏,都暗合书法中笔画的轻重缓急、字与字之间的呼应关系。特别是“长长的雨路”这一意象,其视觉上的延伸感与书法中“竖画”的纵向张力形成巧妙对应。

其次,是书法中的“墨法”,在有意无意间影响了王猛仁诗歌的意象营造。书法中墨分五色——焦、浓、重、淡、清,这种层次感在王猛仁诗歌中,更多的转化为意象的明暗对比、情感的色彩层面。“天宇茫茫/草丛中逆势生长的野菊花/显得沉重苍白”(《雨的撩拨》),此处的“苍白”不仅止于色彩描述,所指的应是一种情感状态,类似于书法中淡墨所传达的萧疏、虚静之感。而在“你那美丽的承诺/罂粟花般的/复始我崭新的痛苦”诗句中,“罂粟花”的艳丽与“痛苦”的暗色形成强烈反差,恰如书法中浓墨与飞白的对比。当“怀念与祈祷/飘逸于天地之间/我的心像一场风/从天而下/最后/以一块黑白相间的石碑/记录着父母的悲悯忧侧”(《追剿往昔》),那“黑白相间的石碑”令人禁不住想起古代“三大行书”之一颜真卿《祭侄文稿》律动的笔势,或浓墨或枯笔,在黑白交错间给人以一种沉重感。

饶有兴致的是,书法艺术所涵养的一种“书写意识”,即对文字物质性的敏感,对笔墨与纸面关系的留意。可能是这种意识使然,王猛仁诗歌往往具有一种罕见的“触感”。《我的山水画卷》第七节那句“宽大的心壁上,留下巨久的齿痕。”其中“齿痕”这个意象,无论理解为情感的隐喻,还是读解为笔墨在纸面上留下的痕迹,都带有一种穿透纸背的力量感。而这,恰恰是书法所追求的力道。诚如他在后记里所言:“我的文字,见证着我生活的方方面面,包括我的童年、故乡、亲情和奋斗。它是真实的,它是梦想的,它是一束光,是黑夜中的一朵玫瑰。”同样的,这里的“文字”意味着,既是语义的载体,也是物质的痕迹;既是思想的表达,也是身体的动作。诗与书,在这种书写行为中彼此产生谐振。

进一步说,从艺术史的角度观照,王猛仁的诗书互文实践,似是呼应了中国文人画“诗书画印”一体的传统,但又有所突破。传统文人画中,诗与书往往是画的附庸或补充;而在王猛仁那里,诗与书是平等对话的两极。重要的是,他注入了现代意识和生命体验,无论是诗歌中呈现的如“兴奋的功德碑/在镂帖的记事本中/被它的后代啃咬”的现代意象,还是书法可能融入的现代表现性元素,以此驱使这种古老的艺术形式焕发新的气息。

从诗书互文这一维度可见,让传统文化与现代意识交相辉映,在王猛仁笔端托出的文本中体现得相当明显。因此,传统书法的笔墨语言与现代表现主义的自由精神,古典诗歌的意象系统与现代诗歌的叙事策略,在王猛仁的创作中并非简单的拼接,而是有深度的化合。这种化合产生的笔情墨趣,或许正是《平原素笺》豁人耳目的亮点。

C.语言、意象与形式:诗学特质的多层面考察。一个坚持独立思考和自主精神的艺术家,最值得欣赏的是具有自己的诗学主张。在后记中王猛仁表明自己的体悟:“我喜欢那些来自民间的、抒情的、流行的叠句范式,在自由的基础上创作出的有韵味的作品。”与其说这是他的审美追求,毋宁视为其诗歌美学的宣言。旨在于民间与传统之间,于自由与形式之间,寻找一种“有韵味”的平衡。那么,这种平衡在其具体诗作中如何实现?我们不妨进入其文本的细部。

先观其语言特质。通览王猛仁诗歌可以发现,其语言具有明显的“复合性”。既有古典诗词的凝练,如“持三尺青锋/背一摞诗书”等;又有现代口语的直白,如“说吧/多少潜入陷阱的悦耳之声”。既有书面语的典雅,如“湛湛青天下”;又有民谣式的朴素,如“雨还在下/你该不会”。这种语言的混搭不是风格上的随意,而是一种有意识的美学策略:或打破单一语体的限制,或营造丰富的听觉层次。于是,在《雨的撩拨》的结尾:“那形迹那风烟/那几只黑色的小精灵/再也挥之不去……“”三个“那”字的重复使用,既保留了口语的亲切感,又通过排比形成了韵律感。而这,不正是“民间叠句范式”的现代转化吗?

再看意象的经营。王猛仁诗歌的意象,常常跨越自然与文化、古典与现代的界限,形成意想不到的并置,展现出强大的整合能力。瞧,“三只身穿花衣的梅花鹿/迈着贪婪的步子/生活在快乐草丛的边缘/用丝绸的罗盘/为黑夜文身/为白天擦粉”(《白天与黑夜》)。诗中的意象群特别丰富:“梅花鹿”是自然意象,“丝绸的罗盘”是文明产物;“文身”带有原始巫术色彩,“擦粉”则是现代都市行为。这些意象既熟悉又陌生,既具体又梦幻。如此相遇与碰撞,产生了奇特的审美效果。引人深思的是,这些意象岂只是孤立的存在,而是构成了一个相对完整的隐喻系统。试想,“为黑夜文身/为白天擦粉”不就是在描述艺术创作的本质吗?其实质是赋予不可见者以形式,并为日常涂抹诗意。

从表现形式上看。细心的读者可以发现,王猛仁诗歌往往打破常规的章节划分,采用一种“流动的结构”。《笫三种声音》只有短短三个诗节,却完成了从“远行”到“觉醒”到“宣示”的完整精神旅程;《我的山水画卷》共有八节,每一部分之间均是相互牵连而组合的流动结构,无论节与节之间,还是每一节的段落之间,每个过渡个都如同书法中的“牵丝引带”,自然流畅。这种形式上的自由,与其书法艺术的“行气”观念密切相关,从而证明诗歌的行进不是机械的推进,而是如行云流水般随情任性地流露出来。

值得关注的是,王猛仁对“声音”的敏感。诗歌本就与声音密切相关,但在王猛仁的创作中,声音似乎带有某种结构性的意义。诗作《笫三种声音》的标题,本身就暗示着对常规二元对立(如白天/黑夜、自我/他者)的超越,寻找“第三元”的可能。诗中“几声鸟啼过后/白云托起沧然的身影”,鸟啼的声音成为触发视觉意象“白云”与“身影”的媒介,实现了感官的联通。这种通感能力,或许得益于书法研磨。中对“无声之声”的领悟。

因为好的书法作品是有节奏、有韵律的,虽然无声,却能唤起内心的听觉体验。

笔者曾经说过,写诗歌其实就是写语言。个人的声音,同样是通过语言发出的。对此,王猛仁有自己的理解。在代后记《诗意的抵达》中提到:“好的诗歌语言,具有隐性自我繁殖又自我约束的特异功能。它们像一棵古树,根系十分发达,并不断地向四处蔓延,并且,留下诗歌的疤痕。”这段比喻,颇为精妙地概括了其诗歌语言的特性。在他的诗学谱系中,“自我繁殖”指向语言的生成性、多义性;“自我约束”指向形式感、节制性;“古树根系”暗示与传统的内在联系;“诗歌的疤痕”则承认了创作过程中的挣扎、创伤与不完美之美。正是这些特性的综合,构成了王猛仁诗歌与众不同的声音质地。

D.边界突围散文诗文体的跨界实验与诗学拓展。《平原素笺》第四辑收录20多章散文诗作品,这部分创作在王猛仁的艺术版图中具有特殊意义。散文诗作为一种跨界文体,本身就具有模糊边界的特性,既有诗的跳跃与凝练,又有散文的连贯与舒展。像王猛仁这样同时从事诗歌与书法创作的艺术家,足以体现其“跨界思维”场域的可能就是散文诗。

以《我的山水画卷》第七节为例,我们可以看到散文诗形式的独特优势,“我的五彩之光,一丝一丝降落在南窗。这是颤抖的微笑,钻进一抹西去的烟云,把一个男人的爱情,染成淡蓝色。”这个片段如果分行排列,其节奏感可能更强烈,但作为散文诗,它保留了叙述的连续性。“一丝一丝”“钻进”“染成”这些动词的连续使用,营造出一个缓慢而细腻的感知过程,类似于书法中长线条的徐徐伸展。

散文诗还允许更大容量的意象并置与场景转换。例如“故乡的河畔,白茫茫的水花在奔波的时光里荡漾,像童话,又像罪恶的蛊惑,追逐花朵里的忧伤。”在这短短两句中,完成了从空间(河畔)到时间(时光)到比喻(童话、蛊惑)再到情感(忧伤)的多重转换。这种转换的灵活性,是严格分行的诗歌难以完全实现的。

从创作心理的角度看,散文诗或许更接近王猛仁在后记中描述的那种状态:“我常常一个人,在厌倦的沉默中无所事事,在目力能及的视线内,不断迷失于苦恼的田原、山川与无聊的荒丘。”散文诗的散漫形式,恰好对应了这种“无所事事”与“不断迷失”的心理真实,它不追求结构的严谨,而忠实于意识的流动。更重要的是,散文诗为“平原诗学”提供了更广阔的展示空间。分行诗歌受形式限制,往往需要高度浓缩的意象;散文诗则可以容纳更多的细节、更复杂的叙述、更微妙的情感层次。对于王猛仁这样试图全方位呈现“平原”精神地理的作家来说,散文诗成为分行诗歌的必要补充。两者相辅相成,足以共同构成为一种立体的、多声部的平原叙事。

站在文学史的角度审视,隐约可见,王猛仁的散文诗创作有意识地继承了鲁迅《野草》以来的现代散文诗传统,但又注入其个人的鲜明特色。与鲁迅的冷峻、深邃相比,王猛仁的散文诗更倾向于温润与抒情;与当代某些过于晦涩的散文诗实验相比,他的作品又保持了可感的意象和清晰的情感脉络。这种平衡,或许正是笔者所说的“雅与素齐飞,刚与柔并济”。

E.平原诗学建构:彰显的当代意义与精神价值。在全球化、城市化迅猛推进的当代语境中,地域写作往往面临双重困境:要么陷入地方主义的狭隘,要么被同质化的全球话语所淹没。那么,王猛仁的“平原诗学”是否提供了一种可能的突围路径?回答应是肯定的。他的平原不是封闭的、怀旧的地理单元,而是开放的、具有生产性的精神空间。通过诗书互文、传统与现代对话、个人记忆与集体经验交织,他将“平原”建构为一个充满张力的精神意义场。

首先,王猛仁的创作回应了当代人的“根性焦虑”。在现代化进程中,人与土地的联结日益稀薄,精神上的无根感成为普遍症状。王猛仁通过持续不断的平原书写,实际上是在进行一种精神意义上的“扎根”实践。当然这种扎根不是简单的回归,而是指向创造性的重构。他笔下呈现的平原,既是实存的故乡,也是想象的原型;既是出发地,也是栖居地。在《平原素笺》后记中,他引用德瑞克·沃尔科特的诗句:“这一天将要到来,那时,你会兴高采烈,迎接自我的抵达。”这句话或可解读为其创作的精神指向,即试图通过书写平原,最终抵达真实的自我。

其次,王猛仁的诗书互文实践,为当代艺术中的“媒介跨界”提供了有价值的个案。在专业分工日益精细的今天,诗歌与书法往往被划分在不同的领域,前者属于文学,后者属于美术。王猛仁以自身的创作实践打破了这种人为的壁垒,展示出不同艺术形式深度互动的可能。难得的是,这种互动不是表面的形式拼贴,而是基于内在精神的贯通。诗与书在他这里共享着同样的节奏感、空间意识,以及对传统的创造性转化可能。这种多元整合的艺术观,在碎片化的当代文化中具有特别的启示意义。

再者,王猛仁的创作呈示出一种可贵的“中间状态”。他的诗歌既不追逐于先锋实验而失去可感性,也不局囿于传统守成而缺乏现代意识;他的书法既有深厚的传统功底,又有个人的现代表达。认真地说,这种“中间性”并非是妥协,而是一种美学的昭示。在承认传统重量的同时,又不被传统压倒;在渴望创新的同时,又不为创新而创新。王猛仁是清醒的,诚如他在后记中坦言:"说实在的,每个人都有每个人的写作特色,我积极坚守并保持不变的,是将自己追索的一种意象,在经历了骤然降温后,能使自己清晰的思想尽快回暖。”这种对“回暖”的期待,正是中间状态散发的温度,既不炽热,也不冰冷,而是恒常的温热。

如果我们站在更为广阔的文化视野比照观察,王猛仁着意建构的“平原诗学”,当可看作中国文化现代转型的一个微观案例。那么,如何让传统文化资源在现代语境中重新焕发生机?如何在全球化浪潮中保持文化的主体性?王猛仁有着自己的想法与企望,即回到具体的地理与历史经验场域,力求以个体的创造性转化,让传统“活”在当下的创作中。是故,其书法不是对古代碑帖的简单模仿,而是融入了个人生命体验的再出发再创造;其诗歌不是古典意象的堆砌,而是经过现代意识过滤的重新组合。这种带有创造性的转化能力,恰恰是文化生命力的生动体现。

F.并非尾声:“猛仁式”的精神气象如何构成。笔者曾经用“猛仁式”这个词,来概括王猛仁的艺术特质,这个命名本身别有一番深意。“式”不仅指风格、形式,旨在指向一种相对完整的精神气象、一种别样的存在方式。透过上述的分析,我们可以尝试勾勒这种“猛仁式”气象的大致轮廓:

其一,是“刚柔并济”的美学辩证。在王猛仁的创作中,我们既能看到“猛”的力度,如同书法中雄强的笔力、诗歌中激烈的情绪冲撞;也能看到“仁”的温润,那是对故乡的深情回望、对艺术传统的谦卑态度。这种刚与柔不是分裂的两极,而是相互渗透、相互转化的合力统一体。

其二,是“古今相通”的时间意识。王猛仁的艺术根植于深厚的传统,但又归属于现代人的气场。他从不把传统作为僵死的遗产,而是作为可以对话、可以激活的资源。在他的诗书作品中,我们能感受到一种穿越时空的共享——既是与古人的共鸣,也是与未来读者的潜在共鸣。

其三,是“物我交融”的存在体验。无论是诗写平原,还是创作书法,王猛仁都展现出与对象深入交流的对话能力。他不是站在平原之外隔岸观火,而是置身其中亲历感受;他不是机械地书写汉字,而是让笔墨成为身体的延展、情感的流露。这种物我交融的状态,让他的艺术具有一种莫名的“体温感”。

其四,是“知行合一”的创作伦理。王猛仁在后记中写道:“一年内,断断续续,成就了200首诗和无以计数的书法作品,除了睡眠、远行和应酬,几乎每天没有停下手中的笔。”这种持续不断的书写,可谓是一种艺术生产,一种存在方式,一种生命实践。可见,对于王猛仁而言,艺术与生活始终是未曾分离的,常常是通过日常的书写行为紧密相连的。

《平原素笺》作为这种“猛仁式”精神的集中呈现,其意义或许已超出了单一的诗集或书法集。作为既有的一个坐标,则标记着一位当代艺术家在传统与现代、地方与全球、个体与历史之间的探索轨迹;同时作为一种邀约,敦请读者进入那片被文字和笔墨反复书写的平原,感受那里的光影与呼吸、记忆与梦想。

行文至此,让我们再度回到王猛仁所写的诗句:“它们是受伤的石子,无论白天和黑夜,始终摆脱不了那个被点亮的夜晚。”是的,所有被唤醒的文字词花,连同那些在宣纸上飞舞的点画墨迹,仿佛带着创伤的印痕,却被艺术的灯火点亮的“石子”,相信将在时间的长河中,持续闪烁质朴而持久的光芒……

2025年圣诞节前夕急就于泉石堂

(作者庄伟杰,闽南人,旅居澳洲,诗人作家、评论家,文学博士,复旦博士后,《中文学刊》社长总编,山东大学诗学高等研究中心特聘研究员,浙江传媒学院文学院特聘教授,曾获第三届中国当代诗歌批评奖、中国当代诗人杰出贡献金奖等,有诗作编入多种大学教材,《海外华文文学史》《国际汉语新文学史》等有专节评介)

王猛仁紫陶茶壶

相逢

从天空胸怀里

逸出的一句话

骤然之间

有如一股困乏的风

踌阔在田野

就这样

静静的

立于原地

寻找温暖的去处

经过长时间的离别

我知道

一年一次的相逢

像升腾的潮水

其间

有清音缭绕

有喜悦、痛苦的折磨

尽管

这些嘱咐的回声

向着黑夜降临

生命之树已松动

而我

刚刚走近

众多的美好消失不见

只有清明的雨

飒然滴落

一年年

一次次

如同回到人间

在眼前晃动

隐约听见

藏在村东头的召唤

一阵紧似一阵

向着来路

轻声吐露

此时

我已化作炊烟淡影

闪耀在故土

瞩望父母再次出现

王猛仁书法

追剿往昔

反复吟哦的四月

四处都是黎明的星辰

和城邑的声音

只有我

躲在繁密的花丛中

无影无形地擦拭泪痕

怀念与祈祷

飘抛于天地之间

我的心像一场风

从天而下

最后

以一块黑白相间的石碑

记录着父母的悲悯忧恻

多少次

我在家的门口左右徘徊

在群鸟旋绕的回声中

放下重负

恭恭敬敬地行走

于一首诗里默念

一遍,一遍

我加快速度

再也见不到

满天飞舞的红叶

再也见不到

一炷香被霞光照亮

只有我孤单地委身于他乡

望着颓废的墙垣

追剿往昔

王猛仁紫陶茶壶

母亲

风去了

总有不一样的瞩望

在回忆中潜藏

随之

轻轻走近

细细端详

让低沉的月光

爬满我的额头

这些时日

我们离得很近

田野里的小花开了

一株株亮丽的植物

迎风飘舞

乳香般的音乐

浸湿干裂的天空

好多年

总想在您的碑前

置一片绿地

把四周涂染成一幅画

红的、白的、黄的、蓝的…

而您

总是躲着我

将心头的话题

凝成彩翅

涉过时空

飘逝

今天

我终于伏下身来

妈妈村北头的小河还唱着歌么?

村东头的小树林还繁密茂盛么?

岁月的皱裙

被尘埃填平

夏日里的背影

被衬托得异常凄楚

我想坐下来

歇歇脚

在月色散落的梦境里

感受您如兰的呼吸

潸潸泪垂

我不敢正视

处处摇曳着的花朵

正纷乱地

以一羽白鸽

在晨曦中

冉冉擢升

王猛仁书法

只在心头闪现

小时候

外面一片漆黑

透过牧歌与欢笑

我听到

一个个故事

将新年团团围困

连空气

也充满馨香

那时

有一些预言

已成吟诵家乡的诗篇

尽管有不少情景

已不能倾诉

但靠向灶台的融融火光

还在坚守

却总难平静

幻梦中

一次次颤栗

终于落到我身上

从一一重温

到聚结成团

我心中的文字

我眼中的世界

又显得

格外陌生

王猛仁紫陶茶壶

我的山楂树

我的日子是雨的日子

是迷茫讶异时湿乎乎的失眠

被风吹瘦了的一只雨燕

于远行的幻梦中渐渐着地

伴着奇迹的遗忘与燃烧的思考

它芬芳的外表备受输扬

这是什么样的颔首低眉

让它统治无数惊愕的眼睛

看不清的是黑夜里的千足巨人

而光亮正从怀疑的荆棘中走出

我的山植树在展示精湛的技艺

只有背叛的石头在屏息敛声

一只偃卧的食心虫正啃蚀孽果

我在寻找另一棵苹果树被囚禁时的痛苦

王猛仁书法

王猛仁书法

平原,向我微笑(代后记)

我在写……

这是一年中最后一次用雪沫手,这是一年中最后一次精雕细镂。

这一刻,阳光多么明媚,空气多么洁净。

这段时光里,我似乎放下了尘世里的一切,将自己的心仪之作,供奉给了神秘的诗的殿堂,塑造出一个一个幻影,如同一个个幻影塑造了无数颗虔诚的心灵。

我的身心,是无比的放松与自在。

室外,智慧的花朵,在一场雨、一场雪的映照下,绽放着,飞舞着,显得分外妖娆。

我为自己拥有的灵性、才情、创造而自豪。

而肃然,而荡漾,而顶礼膜拜…

面对生与死,爱与恨,苦与乐,艺术与追求;面对祈求苦难人生的慰藉,面对祈求突然降临的幸福,面对祈求不可预知的未来展望。

这一切的一切,皆从文学的原地出发,给人向上勃发的生机给善良人以甜蜜的爱。

慢慢地,我感悟到,人应该是大写的人。

相信这不是梦魔,相信这不是心有余悸。

平日,不应该忙忙庸庸、随波逐流。

人,应该放下对名利物欲过于虚妄的追求。

不应该这么烦琐、低俗、无聊,像飞蛾扑火,成为名利物欲的牺牲品。

清晨,温柔的雪花糅合在澄澈透明的空气里,充满了大自然的清冽和芬芳,稍后,又不断地弥漫在我的周围,伴着沁人心脾的乡野之气,顿生触景生情之感。

那落在身上的雪,融进了我的诗歌,然后和云朵一起角逐、较量、徘徊。

最终再次飘荡下来,清新而舒畅,难分彼此,蔚为壮观。

二

我是平原的儿子。

我愿献出自信,献出光与热,献出尊严与正义,献出尘世的自觉和责任。

那些凸显记忆之网的花花草草,那些惊拂思想之巅的浮光流云,那些摇撼生命之树的飞鸟与爬虫,那些洞穿人性的真诚告白,一一掠过我的心头。

许多沾惹灵魂记忆的,均已冰封于沉睡的平原大地。

同样,在你我之间,有一部分人的心灵,从低处渐渐升华,飘荡于浩渺的天际,无所畏惧。

但这种状态,只有与尘世间的心灵相结合,才能抵达理想,在天地之间,循环往复。

真正写诗的人,都是人间的觉悟者。

我时常想,诗不是神学,不是哲学,不是科学,但它是美的语言文学和独特的文学美学。

一年内,我写下了这么多无关宏旨、又不忍割舍的长短句,足足200多首,我的内心是平缓的,是宁静的,是无可言喻的。

思想的大门一旦被灵悟的钥匙打开,一定会散发出如晚霞一样绚丽的色彩。

三

我是大地与岁月养育的宠儿。

我是家乡宋马岗村旧宅里一棵年久的老榆树。

硕大的身躯尽管老态龙钟,却奋力地在执一管笔,在修剪着一树树青绿的枝条。

企求以诗、以书、以时间和爱回报着爱。

我的诗天天在平台展示着,我的书法则不间断地飞向四面八方。

但是,我常常彷徨于忘却与启视之间。

渐渐地,以沉默和凝重,支撑起寥廓的苍穹,留下一条美的形迹。

岁月易逝,此心依旧

近50年的诗书生涯,成就了艺林片叶,成就了一段与春天有关的故事。

我愿把缠绵的恋情献给蓝天,愿把每一行诗句,每一张有力的线条,当作奉献的歌。

它起止于笔端,又归之于浩瀚的墨池清兴。

寂寞时常袭来。

只因,孤独的梦里有明媚的阳光,有明艳的鲜花和频频光顾的掌声。

我愿把爱的笔墨撒向神州大地,撒向一望无垠的原野。

愿有更多的无畏的生命崛起,有更多爱的诗句,将天空装饰得如画一般。

我的诗,是一杯醇正的酒,是一捧黄色的泥土,是一粒饱满的麦穗,即将演绎成百年传奇。

继而,不经心地出现在你的梦里。

四

写,写呵……

这山河,这荒原,这海岸,这孤舟,这星月,这尘世,这熙熙攘攘的男男女女,如此真实,如此陌生,又如此和谐地消长。

所有匆匆来去的,似乎没有终极的归宿。就在这将解未解之间,我的脚步,愈加沉重。因为爱得太深哦。我的头发是灰白色的。我的书写是灰白色的。我的思想是灰白色的。

环顾四周,那么多双惊奇的、疑惑的、焦虑的眼神,如此不安,如此胆小,如此牵强附会地看着我。

我静坐在自己的阳光花园里。

面对冬日暖阳,面对花开花谢,面对残枝败叶,却双眉紧锁,心绪翻涌……

回忆,是悠长的蛛丝结网,它能沾花惹絮,它能捕捉一切过客。

时光如水。喧嚣躲开了,世俗躲开了,阴霾躲开了。无数分不清辨不明的朋友,还在为一首诗叙说美丽、天真的童话。

我的眼里,已涌满了雨水。

雨从记忆的云里落下,被太阳晒着,一点一点融化。

我的目光是清澈的,一览无余。

我的诗句,被昨天的雨水再次穿起,筑成思念的花环。

为即将到来的春天而俏,为一本好大好厚的书载歌载舞。

它羞嗒嗒地静开,颤巍巍摇曳……

五

对于我的艺术过往,这是消逝的笔记,这是永恒的星座。

有人,留下的是凋谢的花瓣;有人,留下的是一尊不朽的丰碑。

它究竟是什么?

它究竟为了什么?

站在静止与超越之间,它是大地隆起的胸脯,它是一部冗长的叙事诗,漫无目的的、无所不在的,闪烁着平原人的热情与芬芳。

这诗,虽不押韵,却短小精炼,明亮铿锵。

这些,不需要任何人来作解释吧。

我写下的句子,时而俊秀,时而疯狂,时而蓦地一挥,能撕裂黑夜里的宁静。

每天,望着茫茫的星空,面对厚厚的稿笺,我的笔下,是枪膛中的子弹,是冰雪里掩埋的种子,即将飞出森严的屏障,震响着沉睡的夜空。

谁说我的诗孤僻、乏力?

热情与豪爽是我的性格,火红与碧绿是我的语汇。

于此,我仿佛听见金色的牧歌在窗前回荡——

谜一样的雪过去了。

有人轻轻唤着我的名字,举着鲜花,挽着手臂,走了一程又一程……

六

时近隆冬,该落的叶子就让它落下吧。

我的文字,已见证我的方方面面:我的童年、故乡、亲情和奋斗。

它是真正的,它是梦想的,它是一束光。它没有既定的比喻或象征。我能从中找到乐趣,找到老家房顶上的太阳花。通过书写,我发现、思索并见证了生存的意义。它伴着我一步步成长,又一步步衰老。世间万物,纷纷纭纭。

每个人心中,都有属于自己的时光碎片,或佐证或参照,均可铭心。

最终,看你如何描绘它。

我相信,时间是可以充当画笔的。一切都交给时间吧。

希望《平原素笺》,能留住一丝回忆,能记录一份善良,能让我的师友高洪波、旭宇、何弘、乔叶、王剑冰、林莽、杨克、峭岩、海男、张瑞田、庄伟杰(澳)、萨维茨卡娅·斯维特拉娜(俄)和淮南子,从中闻到墨香,嗅见芬芳,并分享他们为我带来的成功喜悦。

唯有他们的荐举与嘉勉,才促成了这本书的诞生或得以传颂。

当思想的清风吹进我的窗口,理想的笔墨便迅速地谱写着一曲生命与爱之歌。

心静不下来,风儿也静不下来。

鸟儿一直在自家小院的山楂树上鸣叫。

一阵比一阵激越、清亮、甜润。

仿佛南归的大雁追着紫色的云片,从我的上空飞过去了,飞得很高,很高。

我和老伴静静地走过去,挽着手,去呼唤千里之外的长风……

王猛仁

2026年1月于养拙堂