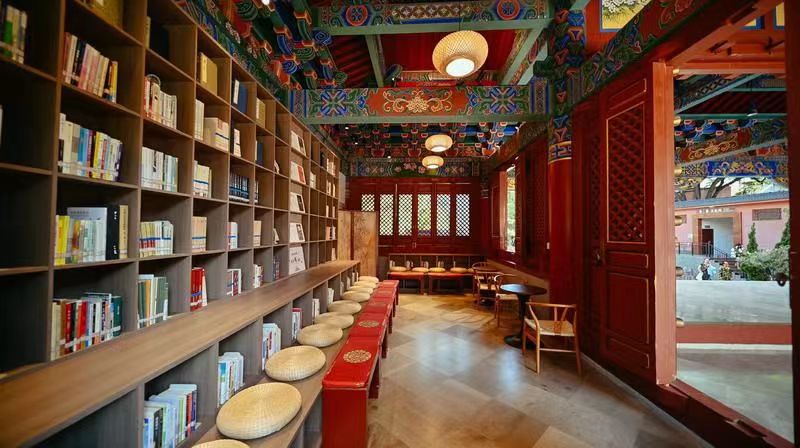

▲ 读者在“云端图书馆”专心阅读 云南省文化和旅游厅供图

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》明确提出,“完善公共文化服务体系,建立优质文化资源直达基层机制,健全社会力量参与公共文化服务机制,推进公共文化设施所有权和使用权分置改革”。

地处我国西南地区的云南省,少数民族文化资源富集、表现形式多样,各族群众的文化需求大、对于民间文化活动的参与度高。面对如此广大的区域和多元文化需求,云南省持续加大政府购买公共文化服务力度,推进城乡公共文化服务标准化、均等化发展,同时多措并举鼓励社会力量参与公共文化建设和服务,社会力量参与规模呈现出不断扩大的良好态势。

顶层设计 优化参与环境

从实践层面来看,我国公共文化服务社会化发展在很长一段时间,存在着各地发展阶段不同、规划水平不一、成熟度不均的问题。

面对高水平、高品质的公共文化供给不足的现状,为引导社会力量参与公共文化服务,文化和旅游部、国家发展和改革委员会、财政部于2021年3月联合发布《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》,提出要进一步推进政府购买服务;通过因地制宜推动乡镇文化站等基层公共文化设施社会化运营试点等形式,加强政府与社会力量合作;持续促进文化志愿服务特色化发展。文化和旅游部发布的《“十四五”公共文化服务体系建设规划》也部署了推动公共文化服务社会化发展工作任务,指出要创新社会力量参与公共文化服务方式,提升文化志愿服务水平,将公共文化产品和服务采购大会项目、文化志愿服务建设项目作为重要抓手,促进社会力量全链条参与公共文化服务。

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》明确提出,“完善公共文化服务体系,建立优质文化资源直达基层机制,健全社会力量参与公共文化服务机制,推进公共文化设施所有权和使用权分置改革”。

党的十八大以来,云南省积极落实党中央、国务院决策部署,发挥引导、激励、协调作用,不断完善鼓励支持社会力量参与公共文化服务的政策措施,为深化公共文化领域体制机制创新积累了经验。

在政策法规保障方面,近年来,云南省发布了《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作实施意见的通知》《关于推动云南省公共文化服务高质量发展的实施意见》《云南省公共文化领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》《云南省“十四五”文化和旅游发展规划》《云南省新型公共文化空间建设指导意见(试行)》等省级政策性文件,从社会组织培养、参与渠道、财政保障等方面,明确了鼓励支持社会力量参与公共文化服务的总体要求和实施路径。一系列政策法规的发布、实施,为促进社会力量参与、拓宽公共文化服务渠道提供了强大支撑,营造了社会组织健康发展、有序参与公共文化服务供给的良好氛围和法治环境。

在建立政府购买机制方面,云南通过经常性采购“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出、举办云南文化和旅游公共服务产品采购大会、引入社会资本参与公共文化场馆建设等方式,拓宽公共文化建设资金投入渠道,为群众提供更加便捷优质的公共文化服务。据不完全统计,2021年至今,云南省购买公共文化服务投入资金已达2.23亿元。与此同时,云南注重通过典型案例评选、重点项目扶持,充分发挥示范引领带动作用,调动各方积极性。如2022年、2023年先后遴选公布40个全省“最美公共文化空间”典型案例、40个乡村文化振兴典型案例,并给予必要资金补助,对社会力量参与起到激励和示范作用。

专家指出,近年来,云南省持续加大政府购买公共文化服务力度,推进城乡公共文化服务标准化、均等化发展,社会力量参与规模呈现出不断扩大的良好态势。

多点发力 丰富服务供给

▲ 云纺24小时城市书房 云南省文化和旅游厅供图

云南省在25个边境县市建设了10个国门文化交流中心、10个国门文化友谊广场、16个国门书社。“立足国门文化建设,我们整合资源,推进军、警、民共建共享,打造中越、中老、中缅边境文化建设新场景、新模式。”业界有关人士介绍,云南注重引入社会力量多元参与,建设新型公共文化空间,拓展公共文化服务阵地,丰富城乡文化服务供给,为公共文化服务注入新的活力。

在昆明,“生长”在民宿里的“觉晓书房”成为热门“打卡”点,也成为当地公共文化服务IP。来到书房,人们不仅可以在舒适环境中悠闲享受阅读的乐趣,还能参与非遗体验、文艺沙龙、公益讲座、读书分享等多彩文化活动。不少市民游客说,在“觉晓书房”望见了春城的“诗和远方”。

据了解,昆明目前共建成12个各具特色的“觉晓书房”,以此为着力点,不断加强与酒店、文化园区、商圈、金融机构、学校、社区等的合作,以“阅读+金融机构、+邮局、+校园、+社区、+酒店、+民宿”的运营模式,引入社会力量,建成引领阅读、扎根基层、多元融合的业态,形成对公共文化服务的有益补充,提高了公共文化服务的适用性。

云南各地体现城市品质的新型公共文化空间不断涌现,扩大了公共文化服务的覆盖面和服务半径。普洱市通过引进企业和社团参与公共文化场所的功能改造,创建茶马古城旅游小镇、普洱市博物馆、思茅云上“乡愁”书院、江城县“国门书屋”等50多个集图书阅读、艺术展览、文化交流等功能于一体的新型公共文化空间。

在推进公共文化服务社会化发展的实践中,云南各地社会力量参与意识逐步增强,逐渐形成了既有政府采购或补助,也有社会组织、企业、乡贤、专业人士等社会力量自愿出经费、出人员、出场地参与的多元投入模式。

▲ 昆明市文化馆大成书房 云南省文化和旅游厅供图

有序参与 优化公共文化服务生态圈

政府引导社会力量有序参与公共文化服务,有利于实现群策群力,促进优质文化资源共建共享。

在共同推进公共文化服务高质量发展的过程中,云南因地制宜,探索更具实操性的发展模式,积极构建政府与社会力量携手同行、合作共建的生态圈。

推动群众文化活动社会化是一大亮点。云南引导社会力量开展“四季村晚”“彩云之南等你来”、广场舞比赛等群众性文化活动。比如,推动中国移动通信集团云南有限公司、云南广播电视台、云南省文化馆、云南省老年人体育协会等单位和机构,连续举办了3届“花开云南 移动爱家”广场舞大赛,群众广泛参与,成效显著。

凝聚文化服务力量是一大特色。云南支持全省37家非国有博物馆建设发展,采取命名生产性保护基地、携手高等院校实施研培计划、搭建交流展示平台3项措施,调动社会力量参与非遗保护的积极性。昆明、楚雄、大理、曲靖、西双版纳等地还通过制定出台业余文艺团队管理办法、指导成立行业协会、搭建乡村舞台、完善公共文化服务供需对接等措施,引导文化类社会组织和机构更好地发挥作用。

▲ 演艺空间开展惠民演出 云南省文化和旅游厅供图

近年来,云南省的群众性文化活动开展得愈发丰富多样,以民族歌舞、民族服饰、民族饮食、传统体育、传统技艺等为内容的群众文体活动,以及丰富多彩的民族节庆活动在各地常态化开展。各级政府、企事业单位及社会各界力量共同协作,推动群众文化活动深入基层,让广大人民群众都有机会亲身参与和感受文化发展成果。

从文化基础设施设计,到组织文艺演出、文化志愿服务、群众文化活动,以及新型公共文化空间的建设、运营、管理,社会力量的参与模式更加多维,不仅有效弥补了当地公共文化服务的短板,提高了基层公共文化服务能力,而且加强了各民族的交往交流交融,促进了民族团结。

“坚持以当地群众和外来游客文化需求为导向,开展丰富多样的公共文化服务,既更好满足本地群众日益增长的多层次文化需求,又为外来游客提供多样化文化体验,增强了各族群众的文化获得感、民族自豪感和文化自信心。”业界专家认为,“有一种叫云南的生活”获得越来越多人的认同和点赞,是云南推动社会力量参与公共文化服务的可喜成果之一。

多方共建 壮大志愿服务

培育、建设和强化文旅志愿服务队伍,成为持续扩大公共文化服务“朋友圈”的必要举措。

云南省注重发展文旅志愿者队伍,一方面,以“春雨工程”“圆梦工程”“阳光工程”等为载体,面向老年人、残疾人、未成年人、外来务工人员等特殊群体开展形式多样、贴近实际的文化志愿服务活动。如大理白族自治州群众艺术馆根据青少年兴趣爱好、老年人需求,开展青少年研学实践、智能手机生活应用培训等一系列志愿服务活动,社会反响良好。该项目被评为2021年“春雨工程”全国示范性志愿服务项目。

云南省博物馆作为公共文化设施开展学雷锋志愿服务首批示范单位,坚持开展志愿服务近20年,有各类志愿者300余人,2015年至2023年开展活动1.1万场次、服务受众190余万人次,成为云南文化传播和公共文化服务颇具示范效应的代表。

于2023年2月启动的云南省文化和旅游青年志愿服务专项行动,截至今年5月,注册志愿者达10.3万人,在游览讲解、文明引导、质量监督、秩序维护、特殊群体帮扶、应急救援等方面开展了形式多样的志愿服务。

值得关注的是,社会力量参与促进文旅深度融合的效应也凸显出来。依托独特的民族文化资源和多姿多彩的生态资源,云南突出文化与旅游相互赋能,发挥社会力量的专业优势,加强公共文化空间的旅游服务功能,规划创建了一批兼具教育性、艺术性、体验性的文旅路线和文旅品牌,在打通城乡公共文化服务“最后一公里”的同时,也实现了“最美一公里”的打造,旅游品质显著提升,扩大了旅游吸引力和文化影响力。

“鼓励和引导社会力量参与公共文化服务,不仅调动了社会各方面的积极性,满足了人民群众精神文化需求,还有效弥补了政府财力、人力方面的不足,使政府腾出手来将工作重点放在项目监管和规划标准制定上,更好履行职责,推动形成政府主导、社会参与、多元投入的多层次、多方式的公共文化服务体系。”有关专家指出。

责编:武玥