薛永年:想听听你对书画的追求,你对前贤的借鉴、取法及风格形成的大致情况。具体说,你借鉴传统经历了几个阶段?特别是你对文人书画的追宗,你曾经追随过的几位先生对你艺术的形成起了什么作用?产生了什么影响?

一壶山人:关于写字,不记得哪里看到,曾国藩言及一生驰于俗务,遗憾未将字写好。这个话讲得很有深致,我因此想到康有为。曾国藩的字庄雅清正,可以放在庙堂中去,而康有为的字放不进去。不能说康有为智不及气不壮,也不能说根基不正功底不好。

但亏在什么?亏在刻意,过求个性,而忽略了中国传统书法最根本的东西。康有为志大才高,有雄韬大略,后来仕途失意,志不达,意不遂,气不顺,胸中郁积而为块垒,吐不出来又吞不进去。康氏真正缺乏的是中国士大夫很高超的一股气,“穷则独善其身”,他缺乏的,正是遁居之后独善其身的静气。提笔挥写之时,那股抑郁不平之气便有意无意流露毫端了。

薛永年:你谈得很好。你写的行书有自家质性,追求的是什么呢?

一壶山人:我的行书,大致有这么两个阶段。一九八九年之前算一个阶段。这个阶段的笔触比较沉浑,影响到以后的山水画,反映到创作上,带有明显的汉人书风。除了沉浑,也追求高古。高古是魏晋以前书风最根本的东西,也可以称为“古厚”,笔底有古质、古意,才有高古之气。

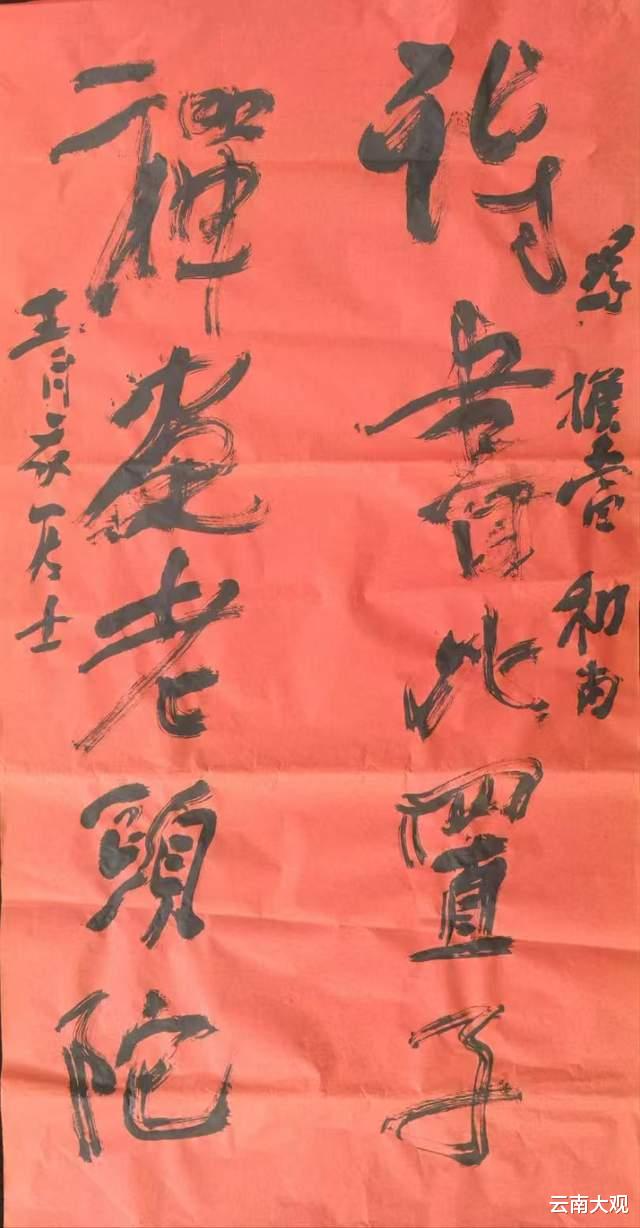

八九年之后,我 关注佛门修持,也读过一些佛典,喜欢与僧人打交道,常在山林中走动。觉得山林中人和佛门中人真朴、亲切。到峨嵋山的十馀年间,真切感受烟云缥缈中的佛境禅意,这对我的书风影响很深。这个时期的书法作品,如《象池夜月》四条屏,把好多东西都破了,结体也很随意,看似漫无组织,实则团成一气。无需刻意标新,但浑身都是解数。

薛永年:请你谈谈第二阶段。

一壶山人:第二阶段要从几位书家说起。一九九九年,蜀人陈硕在北京创办《书法文献》,尚遗奉贤。第一期推出游寿。我一直很尊敬游老太太。一九八五年去黑龙江时,有幸与她喝了半天茶,留下很深印象。游先生平易近人,举止谈吐有大学者之风。其书风骨高老,不让须眉,是当时书坛第一等人物。

薛永年:游寿比萧娴写得好!

一壶山人:这与她长期在传统文化经典作品中默默探寻有很大关系。我一直很尊敬这些老一辈。还有陶博吾先生,我是发自内心的尊敬。

薛永年:陶博吾对你最大的影响是什么?

一壶山人:我十分留意吸取陶书的名士风度与气格。近代以来,书家笔底有名士风度者(不是后世所谓“名士气”),龚晴皋、谢无量、陶博吾三人而已。龚书以欧为骨,以米为用,以魏晋人为清尚,骨峻神清,似雄狮列阵,至其天性突发,意气为之,如阮籍驱车狂驰,漫无边际,详审之却不失矩度。谢书拙朴萧散,平淡天成,览之如诵渊明诗,平平哦来,怡然神远。陶书奇绝孤傲,简朴率真,出入由心,随意生发。我观陶书,仿佛见一孤傲长者啸然高冈之上。《书法文献》第二期所推,即陶博吾先生,陈硕知我对先生情有独钟,约稿赏鉴,乃有拙文《孤独为心旷然不群》的刊出。

薛永年:你谈陶博吾,要点是什么?

一壶山人:风气为上。我主张书画要有风气,这涉及不同的修持状态与境界。比如说,文化人与风流才子笔底流露书卷气;游老太太、启功先生这种长期精研学问的,笔底养就学人气;啸傲山林之人有山林气;潜心渔樵耕读者,有隐逸气;身在仕宦又有很高文化教养的士子,笔底有庙堂气,如曾国藩,包括颜鲁公、苏东坡等;晋宋间人旷然物外的所谓名士风度,近今真正够得了这个格的,一位是谢无量,另一位就是陶博吾。他们属于不同气性的典型。

一类像竹林七贤,放浪形骸,超然物象之外。另一类像陶彭泽,从容浑穆,亦超然于物象之外,却是自然修成之后的漫尔自适。谢无量先生属于陶彭泽这类。而陶博吾先生身世和谢无量不一样,文化含量也不一样,但他笔底有一股气,就是中国人还讲究的这个东西,秉赋与根器。他毕竟是陶公后人,加之一生坎坷,什么都经历过,所以他抱朴守拙,书斋也以“简朴斋”为名。

我初次留意陶先生书法,大概在七十年代末,当时举办第一次全国群众书法大奖赛,好像是得了二等奖,他那时年近八十了。最老的是百岁老人苏局仙,写的是“兰亭序”,陶先生写的是“慎独”二字。这幅作品给我印象很深,写字取势,颇有倔强不驯之气,好似智果《心成颂》所谓“回转右肩,峻拔一角”。陶先生的作品,我特别喜欢记事一类的手札。现在有种看法,认为陶博吾书画都很一般。我不同意。我认为中国当代书坛,陶先生是在两位巨人肩上高拔出来的唯一大家。

薛永年:哪两位巨人?

一壶山人:齐白石、吴昌硕。陶先生的行书根基于齐白石,篆书根基于吴昌硕,但他自有一股奇气。

薛永年:对。

一壶山人:这股奇气,一是根器的与生俱来,二是人生的磨砺含茹,还是从中国文化风气中熏就的柔厚蕴藉。故含而不露,不期然溢出,绝不是今人轻率随意的飞扬之气。

薛永年:你这样讲很好。那么这一段以后你与以往的不同是什么呢?

一壶山人:我得到的是作书者想脱去痕迹、不带作习,就必须涵养胸次,也就是要养气习静。养气这个东西非读书不可,而习静则必须自家去体认证道。二○○○年以后直至现在,要说有所收获,就在“养气习静”四字。

薛永年:现在流行讲什么“体会书法线条的质量”,其实,我不太赞同这种说法。关键是什么叫“线条质量”?毕加索也有线条,马蒂斯也有线条,安格尔也有线条,西人画肖像也讲线条。那么中国书法的线条,它的质量到底何在?是不是“锥画沙”是线条的质量?“屋漏痕”是线条的质量?“无往不复、无垂不收”是线条的质量?要赋予它哪些要求才能达到这个质量?从传统这些好东西来看,这个就在于老师怎么去教学生体会了。

如果只认为随心所欲是质量,那么,那个“不逾矩”就容易丢掉。比如你讲的“迟进”,这个孙过庭早就讲过,“迟留者,赏会之致”。如果都写得很奔放,不留,它就不能让人去玩味。对线条本身、线条背后的空间有没有玩味,不在于线条轻重徐疾,而在于线条本身内容是什么,哪些能跟传统的好的东西联系起来。

王铎以来,比较喜欢讲篇章,整个关系里面,王铎是一气呵成。但看似不讲单字,其实,王铎每一个字还是很讲究的。他写王、写米,可能有姿态的不同,每一个字奇妙之处,可能往这面倾斜,也可能往那面倾斜,可能某一笔长了或短了,但这个字其实还是很完整的。

一壶山人:这里面根本的问题,一些书家追宗王铎,没有真切感受王铎笔底的文化意识。

薛永年:王铎整个是很沉郁的。因为一生为贰臣,由明入清,内心比较复杂,其实王铎又是超越的,他超越了民族矛盾。但是我们书坛写王铎的,谈不上精神的超越。

一壶山人:都追宗流走,而流走本身还不是贯注,因此不应以为只要流走就算得上行云流水了。行云流水乃自然之态,妙不可言,正在“自然”二字。而追宗流走呢,得到的只是漂浮。其实真正深入进去看,王铎是很有规矩的啊。

薛永年:他的行书追米,楷书学锺元常。

一壶山人:他的楷书既高古又朴厚,这是很了得的。我最心折王铎的楷书,他写楷书的时候真正有古人的风气,“欲书先散怀抱”,在整个使转中自然流露。

薛永年:你对书画与传统的关系怎样看?

一壶山人:书画看似两途,实际上是一回事。一个传统书画家,毕生追求的是一个没有穷极的境界。中华民族延绵久远的精魂与气脉早已浸透在书法这种日常书写形式之中。画,相比较而言,也有难以到达的境界,就是它的不可描状。

但书法是不可以穷极的,尤其经典作品,永远让你高山仰止,昨天你看它,它在你的上面,今天你看它,它还在你的上面,甚至当你修到所谓人书俱老了,再回过头来看,它还在你的上面。

通常说的“传之后世而不朽”,就是这些经典作品,它体现了这个书家所处时代的气质氛围,同时包容了中华民族承传有序的文化精神。那不是今人随便几句话就可以将它废了的。什么“没学头”啊,“缺乏震撼力”啊,什么“我们的表现手法比古人多”啊,严格说来,这些说法都是因为没真懂!还在门外头,没有能耐进去,也就是没有想要证破这个门道,没有这个勇气,没有这个定力,还在门外观望,还未进去,就把传统给否定了。这种无知的胆大是非常可怕的。对于传统的继承和发展,最好是自然走进去,再自然走出来。古不进去,怎么新得出来?

薛永年:这讲得很好。那么,我们回过头来再说,你书法做得早一点,在书法上成功也比绘画上早一点,你的书法对你的绘画,你觉得有什么作用呢?

一壶山人:我在书画上走的是一条中国私塾式的、师门承传的老路,尤其是对文化教养的承传与自身的修持含茹,既不苟同时样,亦不刻意标新。我与一些画家有所不同的地方或许在于,走过一段路之后深知画师的画工而少文,文人画是写。

这个“写”,大多认为是直抒胸臆。古人讲聊写胸中逸气,这个“逸气”何来?它是文化人在立身行事、读书问道中,日积月累涵养出来的。也就是说艺术家的文化识见与品格,是艺术家在文而化之的艺术生活中涵泳、浸泡出来的。我们说画师工而无文重的是技,而文人画逸笔挥洒,实际上重的是气。如果把握得不好呢,又容易流于草率狂驰。

薛永年:对当前书坛画界,你的看法是?

一壶山人:世风时尚是一种必然,需要经过这么一个阶段。今天这种局面有点大浪淘沙的感觉。随着时间推移,中华民族薪传大续的书画传统正脉,当会被越来越多的有识之士所认识。艺术家的文化修为也会成为衡量其境界的不可忽略的标准。

人们已经看破了一些名家利用各种手段炒作的虚假性,收藏群体已经在往去伪存真这个方向发展了,开始选择有高追求、高格调的艺术家或艺术作品。经过这样一个阶段以后,艺术家清醒了,收藏界清醒了,整个社会文化水平提高了,走捷径的书画家将在真鉴识面前现形。

薛永年:你说的这些现象,它有一个什么问题呢,就是我们这个历史悠久的大国,历来的宫廷艺术、政府艺术,都讲求“成教化、助人伦”的功能,当代政府文化部门和美协办展览,提倡画新题材,讴歌改革开放,鼓舞人心,体现了主流的导向。要参加全国展的画家呢,他要根据展览的要求去作画,才可能入选。

如画奥运啊,画香港回归啊,等等。画得好的,多为美术馆收藏,这是一种。民间的收藏,如果不是为了投资赚钱,那他就要喜欢这个画,得到精神上的满足,让人精神满足的作品,往往要有一种格调,有一种趣味,有一种安身立命的精神家园感。趣味高、格调高的作品多了,才能真正繁荣市场。现在是什么呢?

大量的收藏家还不懂,他们只不过是把投资房地产变成投资艺术,把买股票变成收购艺术品,所以谁炒得厉害就去买谁的,劣的也有人要,假的也有人要,当然就容易上当。还有,全国美展获奖者的作品也不是张张都好,只按名头去投资就很盲目。这个情况像你说的一样,将来会得到扭转,这是一个很自然的过程。

我们再谈谈影响你艺术格调的三位先生。

一壶山人:是四位先生。那三位先生之外,还有一位李农罕先生,他完全是民间修持。他早年跟刘博琴学金石,四十岁始治印,九十岁封刀。不参展,不宣传,这个状态才好。他是自娱自乐,心境状态不一样,可以沉浸在里面,不为外物所动。他九十六岁仙逝,我写了一幅挽联,这幅挽联比较接近他的修持状态,“抱朴守真,决意不同人计较;收视反听,存心独与石徘徊。”

薛永年:对你影响最重要的是谁?

一壶山人:汪济时先生。汪先生是儒门修持,他是很儒雅的学者,人格尤高。他埋首经子和《说文》,数十年无间断。平生所作的诗文,文革间毁于劫火,今天仅存二十馀首。

薛永年:这位先生画画吗?

一壶山人:他写字,不画画。他认为书画是反映人的文化修养在学问之外的另一个层面,是德充道养不可缺少的内容。

薛永年:那就是游于艺了。

一壶山人:游心。优游其心,了然于心。

薛永年:明白了。那遍能和尚对你的作用是什么?因为他是一位僧人,不是一位儒者。

一壶山人:遍能大和尚是淡然意远,温纯含蓄。他是一位学问僧,精研《俱舍论》。也能作诗,从学于赵熙先生,与马一浮先生也熟识,他十三四岁入空门,上世纪三十年代,马一浮先生在嘉州乌尤寺旁创办“复性书院”,他当时已经是该寺方丈。佛门中人讲“死不退转”,大和尚身体力行,他道行高,涉世游心,都能圆融自如。与遍能大和尚在一起,如坐春风。

薛永年:无论从篆书、隶书、楷书还是行书来看,你底子比较厚,当然你写楷、行多一些,但是,除了你追求的自由散漫、随心所欲,不以一字一笔见工拙,我们可以感觉得到的之外,还有一点,就是你怎么看待经典书法与民间书法?这里可能有一个问题需要我们认识。

一壶山人:中国书法进入文士之手是在魏晋时期。从那时起,书法进入了一个自觉的时代。书法自觉以后,民间和经典两条路更明显了。

薛永年:对。

一壶山人:那么,经典的往往是在朝的,在朝的往往有一些士子或文人,他们追宗锺王,特别是二王笼罩之下的书风。另一条是实用的,或者职业的,如抄经、记事、立书契等。民间书风让我感受很深的,有这么三部分。一个部分是敦煌写经,敦煌写经中有些精品,毫不亚于晋宋经典书风。

因为那个时候的有些经生,谁也不能说他是没有文化的,由于他处于底层,有一个遇与不遇、显与不显的问题。有些高手确实写得很好,但他没有进入正统书坛。

第二个部分是僧人书法,他们的东西高,有三点:一是自在,二是通泰,三是不拘形迹,一任真性灵自然流露、不加遮掩。这里面有些是文士书风所不及的。因为僧人修持,讲究见事就做,做了就了。习书是他们在佛事之馀的一种状态或方式,没有那么多执、隔、障,也没有那么多计较,写的时候宽了就宽了、细了就细了,显得自在洒脱。

第三个部分,晋宋间人的手迹今天很难看到,我很留意看了两本字书。一是晋人手抄本《残本玉篇》,小字,若干人抄的一本字书,影本八十年代就印出来了,而且纸张很好,那里面是真正晋人小字的风规。

另外一本就是《龙龛手镜》,因为抄经讹字、错字很多,佛门中人为了订讹正误编了这本书,籤蹦了很多北魏时期墓志铭及异体俗体别字。《龙龛手镜》有两点是可取的,一是这本书的刻板没有宋版书的规范,二是它有宋版书的那种瘦健、修长,古意很浓。这个对我影响很大。《龙龛手镜》尤其有一种天趣、拙态。如果说书法家要脱去形迹,那么这种天趣、朴拙的风气是要守的。

我的书法的有些变化,更多是受以上三种书风影响,多了些民间意思。我走过这段路后,一头扎进民间书风里,一个是写经,一个是高僧书法,一个是六朝墓志和《龙龛手镜》。经典书风体现了长久薰积而成的高格,在追宗的时候,不可带上自己的一点意思,非如此不可。

薛永年:你是怎么走上书法这条道路的?

一壶山人:接触书法,起因是好玩。小的时候就喜欢,儿童嘛,就是一种玩耍。

薛永年:你家乡在哪里?

一壶山人:在夹江的一个小镇上。我是一个什么状况呢?母亲走得很早,我是在大姨家长大的。当地小孩欺生不跟我玩,这是很痛苦的。没有事的时候,就用木炭、石块在沙地上、墙壁上胡乱画,这样自己就有玩的了。到了读小学时,遇到一位“右派”老师杨先生,是我小学老师的丈夫。他写字是童子功,打成“右派”后,不能乱说乱动,就在家里写字,我时常去偷看,慢慢照着他的字写,因为那个时候不懂什么叫临帖。

薛永年:他写什么呢?

一壶山人:他写颜字。因为养父(也就是我大姨父)生病,我初中没有读完,就失学了。那时候有位夏先生,是我的语文老师,好像是个“内控右派”,他看我功课好,喜欢和我交谈,要求也很严格。我失学的时候,他送我到校门口,嘱咐我说:“你回去以后,一定不要忘记读书。能够复学还回来。”这给我留下的印象特别深。他的字不是写得很好,但初中的毛笔字一直是他教,夏先生喜欢我的字,我也很受鼓舞。后来,我到乡上当通讯员,那个时候叫人民公社,一直没有停过读书写字。

薛永年:那个时候你写什么呢?

一壶山人:写颜字、隶书。那时能买到的只有几种,一个是《曹全碑》,一个是《多宝塔》。二十岁出头,参军到部队,一次出差回乐山,我随姐姐上乌尤寺请教遍能和尚。他有一句话很管用,他说,写字是一门艺术,学到手头,迟早有用,你能写到这样子,基础很好了。他还告诉我,写字最好从汉人入手,以汉人为门径,谨守“横平竖直,逆入平出”八字。我受益最深的就是这个东西。因为它是骨体。后来又得李农罕先生指引,才开始晓得门径。

薛永年:当时写什么呢?

一壶山人:楷书是颜鲁公《勤礼碑》、《麻姑坛》,隶书是《张迁碑》,然后就开始上下联系了。受益最深的还是褚遂良,觉得他字势宽舒,并且我对《倪宽赞》有所会心。有一段写倪云林,回过头来看,才联想到倪云林早期书风与《倪宽赞》有很大关系,体势修长,四十五岁以前他很受益于这个。我有段时间全扎在倪云林书风里。倪书晚期取横势,追宗很高,取法锺元常,讲究横向拓展。

薛永年:写倪这段时间你什么年龄了?

一壶山人:三十多岁。那时候有条件了。我三十二岁调到西昌文化宫做专职书法教师。有条件旁搜博绍,进入书法的海洋吸收营养。那时汪济时先生教我古文字,没有专门书法课,但我受益最深的是他。他写篆书、楷书、行书,完全是在报纸上用退笔写。

薛永年:他篆书写什么呢?

一壶山人:他早期抄《说文解字》,晚期橅章太炎篆书,写到没有烟火气,汪先生最后悟得这个东西了。他用退笔,而且是很硬的退笔,但他写得虚和。祝枝山有一个《毛公妻韩孺人墓志铭》,铭上篆额是用退笔写的,汪先生从来没有看过这个东西,但他笔底似有桴鼓之应,仿佛一脉相承。这的确说明神会意通不在形迹间。比如我拜入师门以后,与汪老坐在一起时,他的座位从不高于我。而且他说:“你既然有从师这个愿望,我们就换工,你是写字的,你教我写字,我教你学《说文》。”

薛永年:哦!他这样说。

一壶山人:其实,他是把这个悟通了,他不以专家名,不以作家名。他说:“我现在拿起笔来学写字,是‘现铜不炼学打铁’。”就是讲:本来是铜匠,我不做铜器了,改学打铁。他一生磨难,留下“履薄临深”四个字,此外没有一件书法作品传世。他这个字几乎是将颜字和何子贞写化了,体实神虚。

薛永年:对。

一壶山人:他执笔很牢,而且用硬毫,行笔和缓持重,一点也不苟且,字写出来以后,感觉骨体坚定、神气虚和。这个很不容易做到的。他说了几句话真是度我:“写字是一门大学问。笔是死的,人是活的。要变死笔为活笔,笔靠人使,人靠气活。由此看来,是以有机而驭无机也”;“总有一天,我会默倒这个东西的”。我一直劝他留下些作品,因为他身体状况一直不是很好。他说:“如果老天假我以岁月,我再坚持十年,七十以后或许可以勉强示人。”他七十二岁那年就仙去了。他一辈子谨守“履薄临深”,写这四个字,是希望子孙铭之座右。

薛永年:他当时的工作是教书?

一壶山人:教书。落实政策以后在西昌师范专科学校教古代汉语。日间三事:写字、授课、读经。

薛永年:你当时做什么呢?

一壶山人:在文化宫当书法教师,兼任西昌师专中文系书法教席。听系主任绘声绘色给我说,我们这里有一位古汉语老师,学养深厚,深居简出,他肯定和你处得好。我一直喜欢与这些古畸士打交道。于是直截了当进了师门。

那天先生很高兴,闲聊两句后,开门见山便说:“你在这一方已有点声名,俗话说‘人怕出名猪怕壮’,你要谨防啊。”下午我随先生上泸山,到东汉古柏前,伫立良久。先生徐曰:“枯木撑天几根老干,残花萎地一缕香魂。”这是对当时泸山公园的实景实写,也是入师门时先生给我上的第一课。我跟汪先生学诗、学古文字,隐约领略到先生对大道与人生的深沉感悟。

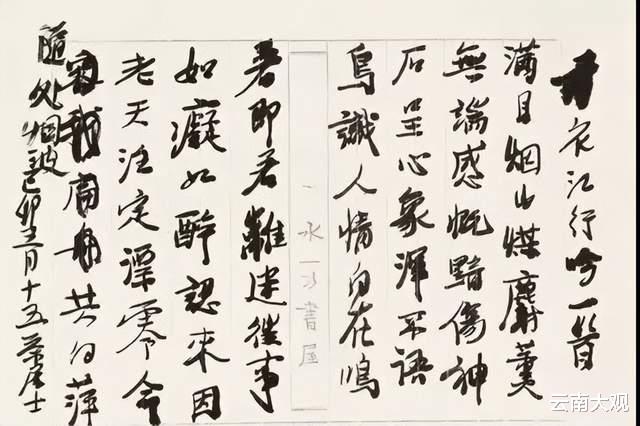

有一首诗:“寒林疏影破围墙,门巷深深映夕阳。屋角苔痕铺玉绿,檐牙云彩渡金黄。蜘蛛壁上乾坤小,蝼蚁窝中日月长。冷落生涯休叹惋,从来正道是沧桑。”在艰难的时候,他赖以生存下来,就是相信“从来正道是沧桑”。

薛永年:插一句,你写诗是在与这位先生交往之前还是之后?

一壶山人:写诗实际上是在以前,但还没有严律,只是有点情采。入了这两位先生的门之后才略有所得,这位(裔老)是一九八三年初,汪老是八三年底。裔老的诗是有宗风的。那年他从江苏回来看我……

薛永年:哪一年?

一壶山人:一九八六年。

薛永年:他在江苏干什么呢?

一壶山人:说来话长。我入师门后,得知裔老是民革成员,于是和同道去政协、统战部门奔走,很快得到支持,由统战部门出面给老人办了一个书画作品展。这是裔老八十五岁高龄第一次举办展览。他隐迹川南四十馀载,罕为人知,一旦露面,引起当地轰动。

当时《凉山日报》发了报道,裔老家乡盐城政协一直在寻访他,听说老人在凉山,当即将其一家九口接回江苏,并安排为省文史馆员。八六年裔老八十八岁时回西昌看我,在家住了近一个月。有一天我把汪老也接到家,二老互有唱和。裔老原唱是:“未识泸山面,神驰邛海边。雾迷津渡月,风漾碧波莲。牧竖横吹笛,柳荫渐散绵。岩柯清自守,诗酒乐陶然。”汪老和作是:“今日趋跄见,三生注夙缘。诗风开眼界,画意润心田。尘世疑无路,壶庐别有天。武陵人在此,何处觅神仙。”

薛永年:真是大有古风。我们再接着说书法,你写褚字,特别讲到《倪宽赞》,这个《倪宽赞》,专家认为不可信。但是不管怎么说,这个褚对于你来说感兴趣的是在哪里?

一壶山人:褚字最了得的是丰腴、圆润、清妙。前人评论褚字往往说“字里金生,行间玉润”,这真不是虚语。褚那种温润的气息,要真正读进去了才能感知其妙。褚字承传隋代书风,对中唐乃至颜鲁公的影响都是很明显的。他字势宽舒,不是很讲姿态,就是纡徐和缓、自然而然,跟我们现在写字的意思不一样。现在的人过多考虑把它作为一件作品去“创作”,怎么去加上个人的创意,将它个性化。实际上,这种个性化的东西是不能过分强求的,因为修持状态本身就是你的个性,有必要去强化吗?作品的个性化,即意味着成熟,成熟定型即意味着行将终止,再强化不就是僵化了吗?如果不是从整个文化教养、修持等方面有充于内,这种努力收效甚微。

薛永年:这是个最本质的东西。

一壶山人:而且不可言说。它需要有较高审美感受和实践经验的人知音解味。薛永年:我们接着说,从褚到倪是什么时候?

一壶山人:大概是八十年代初,三十四五岁左右,我给西昌师专中文系教书法是八四年,那时就已经给他们示范褚字了。从褚到倪之前,接触的是金冬心,因为那个时候还找不到倪云林的资料。我对倪云林感兴趣就是在《艺苑掇英》里面偶见一件他的书作。倪云林单独的书法作品很少,都是题画。

薛永年:实际上,在褚之后,你经过了一个金冬心,金冬心这个阶段是什么时候?一壶山人:八一、八二年。差不多三十三岁,这个时候在西昌文化宫专职教学。当时出版的《冬心先生集》,我是将它翻破了的。我不仅喜欢冬心先生的书画,而且包括他的诗文。如果要讲含茹深沉、识见广博,他确实是扬州八家之首。薛永年:对。

一壶山人:扬州八家能够从传统文化深处广有涵容而胸次高旷的,就是金冬心。他有一首诗暗寓其心境:“涏涏谁怜燕尾长,芹泥冷落已销香。换巢一去非无意,不爱雕梁爱草堂。”他的心境在游宦之后产生了一个很大的变化,此前别人推荐他应试博学鸿词科,他去了没有成功。于是四处周游,足迹半天下,博识广闻,胸襟大开,宦游归来,客居扬州,以金石书画为乐。读懂了《冬心先生集》,方可识金农艺术堂奥。

薛永年:冬心的漆书对你的启示在哪里呢?

一壶山人:“势短节险,趣深韵长”。这个“韵长”很值得深味。

薛永年:你讲他的“节险”,是什么意思呢?

一壶山人:古人作书讲究“散怀抱”,冬心先生当然深知。他作书郑重其事,是按照中国文化人那种端严持重来施行的。他的漆书,取缓行涩进之意,入纸深固,墨气浓重。节奏平而实险,因为疾入易过,迟行不易达,所以关键在于紧趋涩进。过于放纵,就失之轻滑了。我由此探究疾涩用笔、擒纵用笔,也从刘熙载《艺概》里默倒一些消息。

薛永年:就是说,你通过钻研金农的诗文书画,领悟了很多东西。

一壶山人:回过头来,冬心先生追求的是“以古为新”。我写汉碑起家,遍能和尚教过我写汉碑,后来不管是习褚还是习米,汉碑我一直没有丢。临汉碑,经过金冬心才真正得到一个好处,在他那里找到了写汉碑的铆窍。

一是入纸深固,缓行涩进,二是导送自如,三是对横平竖直有了更深的认识。所以说,汉人的深沉雄大不是我们今天要把字写得好大,或者是使尽力气把笔触搞得很粗,它是有那种精神的东西。这种精神的东西我们可以在金冬心的笔底去感知。学冬心先生之后,我的隶书就变了,没有那么巧了。实际上,我写到今天这个地步,里面已经带有宋人意气,带有行意了。因为要赋予汉人隶书以生机,除了横平竖直、气魄深沉之外,还要自然、通脱,它才能活起来。

薛永年:我们接着说倪云林。

一壶山人:在学金冬心的同时,我就开始学倪了。当时我不能画,实际上已经埋首读那些经典了。有不少美术史上的大家作品,便是从那个时候开始默识于心的。真正动笔以前,我整整读了十年画。

薛永年:学倪使你感悟到的是什么东西呢?

一壶山人:所谓高隐之士,第一他要雅洁。

薛永年:这个感受很好。

一壶山人:倪写的都是小字,他的书风是很有风标的,很自如、很闲适地挥运出来。倪晚期的字,大有锺元常“舞鹤游天”之妙,他已经达到那种意态了。我分了几个阶段。四十五岁以前宗褚书《倪宽赞》,字取纵势。六十以后宗锺繇,字取横势。七十以后臻于化境。我觉得倪云林的高境界是七十二岁所书《题曹知白溪山泛艇图》,其不可及处、过于前人处,就是他已经达到了“墨尽神留、笔枯神游”这种境界。从这件作品我意识到,他和锺元常所主不一样,锺主朴厚雍穆,倪主超逸清空;锺书醇古沉静,倪书空灵隽永。此时的倪云林书法,返虚入浑,忽略形迹,脱尽习气,已臻化境矣。

薛永年:我是搞美术史研究的。海内外中国古代美术的藏品,包括国家馆藏和私人收藏,可以说我大多看过,在里边研究了几十年,深深感到,画画这行当,更主要的是画家赋予形象以生命精神、时代气息和文化内涵。苏州博物馆收藏的八大的一张《鱼鸟图》,在我看来,绝了!这个鸟,你说它像鸟吧,又多个鱼尾巴,说像鱼吧,又多两个鸟翅膀,要起飞还没有飞。另外,在上海博物馆藏的《鱼鸟图》中,他自己题了庄子的内容,鱼鸟的转化,鲲鹏的转化,那张画里面,鱼是鱼,鸟是鸟,在题跋的时候转化的。

在那张画里,鱼鸟正在转化,有一种 “海阔凭鱼跃,天高任鸟飞”的境界,因此他这个画本质上是既简练又含蓄,且又超越高拔,把大自然中的一种活力,他内心的那种自由,充分表现出来了。这种境界还没有人达到,也很少有人能看懂。我们再回过头来看,我们现在一些年轻画家、中年画家,满足于形成自己的图式符号,这就比较浅薄,只是让人能够注意而已。八大是把自己融进大化(画)里的一种精神的自我超越,这完全是两种境界。八大那种,就有格调,他就耐人玩味,内心自由,洋溢着蓬勃生机,一片空明。你也谈到八大,谈到追宗过徐文长,这很不易。我们看徐文长的书画,妙在什么地方呢?就是袁中郎讲的“苍劲中姿媚跃出”,他非常苍劲,但又有非常秀气、姿媚的地方。

一壶山人:这种姿媚在徐文长的笔底反映出的就是一种风韵。

薛永年:是啊,是啊。他不是一种奔放强烈,他有一种风韵。

一壶山人:我很佩服徐文长,可以说是五体投地。我想为什么白石老人说做青藤、八大门下走狗,白石老真是高明人。他是一种折服啊!我那一年到青藤书屋,一看它整个造景,它那么小的一个地方,你走到那里,真是叫绝!可以毫不含糊地说,徐青藤在书画上,别开了生面,将文人写意风气推向了一个极致。事实上,很多人没有把徐文长的内在文化拿到笔底,就是因为没有徐文长那样深厚的文化教养,那个《四声猿》就足以令人折服。徐文长自视很高的,他认为自己与杜甫古今相及,“异世同轨”。

薛永年:这个人才能很全面。好了,时间不多了,你再简单明了地谈谈,跟了这几位先生,追宗了这些典范作家,你最主要的感受是什么?

一壶山人:通过追宗这些典范作家,且深受几位师尊的潜移默化,我才真切意识到,文化教养与内涵,对于艺术至关重要。艺术如果只有花样技巧而没有文化含量,无异于杂耍。一个没有思想文化和审美境界的艺术家,怎么卓立于艺术之林啊!(图片来源:一壶山人)